高知市街に異臭を漂わせ、市中心部を流れる江ノ口川や風光明媚な浦戸湾を死の川、死の海に変貌させた㈱高知パルプ工業は、排水管への生コン投入という市民の実力行使を招いた。〈公害企業とそれを擁護する高知県・高知市VS市民の実力行使〉という構図で語られてきた生コン事件に、公害学者だった宇井純さん(1932~2006)は「県外資本」という視点を入れる。生コン事件そのものは後に回し、宇井純さんの論考を続ける。(依光隆明)

パルプ工場跡。西日本パルプ、大王製紙高知工場、高知パルプと名を変え、工場閉鎖後は大型商業施設となってニチイ、サティ、イオン旭店と名を変えた。イオン旭店は2025年3月で一時休業し、現在は取り壊し中=高知市旭町3丁目

大王製紙成長の影で…

おさらいすると、地場資本の高知製紙が倒産したことによって高知市旭町に建設途中だったSP方式(亜硫酸法)のパルプ工場を愛媛県の大王製紙が引き継いだ。経営のために設立されたのが西日本パルプだ。宇井さんが1985年に発表する予定だった論考「高知パルプ生コン事件」(1997年沖縄大学地域研究所年報)は、以下のように書いている。

〈大王製紙が投資して高知製紙から分離独立させ設立した西日本パルプは、間もなく完成し1951年初頭から生産を開始したが、順調に営業成績を上げ、経営は好転し、大王製紙にとっても安定したパルプ供給源となった。(中略)工場の操業開始と共に発生した公害は、住民の想像をはるかに越えたはげしいものであった。ガス発生器や木釜から洩れる高濃度の亜硫酸ガスは、周辺民家の庭木を枯らし、呼吸器を侵された住民の中には入院する者も出るほどだった。大量の真っ黒なSP排水は市内を流れる江ノ口川に流入し、その魚を全滅させ、浦戸湾を汚染し、エビ・カキ・魚を殺した。(中略)工場が約束した操業前の河川の浚渫は資金難を理由に見送られ、議会で何度追及されても実行されなかった。大量の地下水汲み上げによって附近の井戸水が枯れ、あるいは汚染されても、行政は原因不明を理由に取り合わず、強く抗議した住民には市が公費で水道を引いて口を封じた〉

苦しむ市民とは対照的に大王製紙は順調に利益を挙げた、と宇井さんは続ける。

〈この間、パルプは好況産業の筆頭で供給が需要に追いつかず、公害の発生を尻目に西日本パルプ工場の木釜は1953年増設され、愛媛県の西条にロール紙工場を大王製紙から買収して拡張する。大王製紙はその代金で念願のKP工場を建設し、原料部門をさらに強化し、多角化した。この時期の西日本パルプの資本蓄積は好調であり、56年には敷地がすでに飽和に近い高知工場の外に、SCPの新設工場用地を物色し、須崎・徳島等を検討するが、実質上の経営者である井川は、これを大王製紙の本拠である伊予三島に決定する。こうして、高知工場の生み出した利益は、愛媛県内の大王製紙の周辺に原料生産設備として蓄積されていく。1950年代を通じて西日本パルプは高知工場の好況を原資として膨張を続け、三島のSCPは能力を倍増する。この強蓄積は、高知工場の公害を放置することで可能になったのであった〉

大量の亜硫酸を使う旧式のSPに対し、新式のKP(クラフトパルプ)は広葉樹も原料にできて強度も高かった。SCPは機械式と化学式を複合したセミケミカルパルプで、強度はSPより上でKPには劣る。井川というのは大王製紙創業者の井川伊勢吉氏のことだ。宇井さんは西日本パルプが生み出す利益で大王製紙が発展した図式を指摘している。宇井さんの論考を続ける。

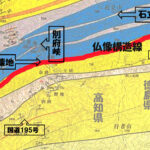

高知市小津町にある物理学者、寺田寅彦(1878~1935)の旧宅に立つ地図から。江ノ口川は高知城のぐるりを半周し、さまざまな史跡がある高知市中心部をゆったりと流れる。古くから江ノ口川は人々の生活に根付いていた

「多国籍企業」的な「不在資本」

〈1950年代末には広葉樹を原料とする晒しKPの普及、新聞紙印刷の高速化によるSCP市場の急激な伸び等によってSPの有利性は失われ、高知工場の地位は低下する。1958年、大王製紙は経営の行き詰った西日本パルプを吸収して、戦前の独占パルプ資本が戦後分割された王子製紙系三者に伍する大手となる。60年代には成績不良で拡張の余地のない高知工場を閉鎖すると発表する。かつての挙県的事業であり、その操業の尻ぬぐいに奉仕してきた行政はこれを引き止めようとし、労働団体もこれに同調する。この引き止め工作で有利な条件を約束されたのであろう、大王は高知工場を分離し高知パルプとして独立採算の別会社とするが、経営の実権は手放さない〉

この構図のまま公害は深刻の度を増し、市民有志の「浦戸湾を守る会」が高知パルプ側と交渉を続ける。粘り強く、100回以上も交渉を続けた同会が弾けたのは1971年6月9日未明だった。高知パルプの排水管に生コンを投入、実力行使で操業をストップさせたのだ。宇井さんは「結論」として論考を以下のようにまとめていく。

〈地方都市における小企業の20年に及ぶはげしい公害が、ほとんど全国に知られず、最後の段階における住民の直接行動によってようやく広く知られるに到ったために、この高知パルプ事件は、戦後の公害反対運動の歴史に占める位置がそれほど大きくない。しかしこの事件を解析してみると、資本や行政の挙動において、今後真剣に検討すべき幾つかの課題がある〉

宇井さんが挙げる要点の第一は、行政が企業の防波堤となったこと。

〈挙県的事業として工業化が計画されたために、企業を規制すべき行政が全面的に企業を支援し、高知県の挙動に典型的に見られるように、住民の抗議から企業を守る防壁となったことが、20年をこえる問題の根本にある。初期に高知市議会で指摘された立地条件の無理が明白でありながら、事実に反する公害予測まで行って操業に固執した県の責任は大きい。この初期の立地計画の誤りが、20年をこえる公害の蓄積を引き起こしてしまった〉

第二は企業と地元の関係性だ。行政が企業の防波堤となるのは全国どこでも似たようなものだろう。高知パルプが他県と違ったのは、被害を受ける側と利益を受ける側の極端な対称性だ。大王製紙の振る舞いについて、宇井さんは「多国籍企業の場合に常に見られる不在資本の行動」と指弾している。

〈今日においても他に類を見ないほど厳しい内容の公害防止協定を作りながら、20年余一度もこれを実行せず、不法な操業まで行っていた企業の責任はもちろん重大である。日本における有能な経営者とは、公害などの外部不経済をできるだけ外部環境に放出し、企業の中に蓄積される利潤を最大にして生産設備に投資する経営者であった。大王製紙の井川だけでなく、その部下として高知パルプを経営した社員は、公害を否定し、企業の利潤を最大にすることでは有能であった。1950年代、高知工場の独占的な利益は県外へ持ち出され、親会社の資産として蓄積され、その結果大王製紙は四国の地方製紙産業から、日本でも有数のパルプ工場にまで成長した。公害の無視がこの高度成長を可能にしたのである。経営者が県外にあり、一度も被害者住民の抗議を受けず、常に権限のない出先機関が交渉に当たり責任を回避したことも特徴である。多国籍企業の場合に常に見られる不在資本の行動が日本国内でも見られたのは興味深い〉

寺田寅彦旧宅前を流れる今の江ノ口川。上流にパルプ工場があった時代は褐色の汚水が臭気を伴って流れていた

「公害を止めるのは住民」

論考を結ぶにあたり、宇井さんはこう書く。

〈対象を一部地域住民に限定した公害防止協定が操業の条件として作られ、しかも企業も行政もそれを守る意思がないときは、協定の内容がどのように厳しいものであろうと、どれほど物々しく有力者の保証があろうと、実効は期待できず、むしろ公害の容認の道具に使われる。1970年前後、全国で公害防止協定を結ぶことが流行し、行政が積極的にその推進を行ったことがあるが、その後の経過はこの教訓を裏付けている〉

幾多の事例を見てきたからだろう、公害防止協定の欺瞞に触れた上で最後をこう結んでいる。

〈思い切った直接行動によってようやく公害を止めるまでに20年を要したことは、この事件の最大の教訓であろう。全国の自然保護運動の中でも、浦戸湾を守る会の思想性の高さと地元における信望は広く知られるものであるが、その力量をもってしても、数年の行政・司法等あらゆる方面への働きかけを要した。すべての可能性が否定されたとき最後の非暴力直接行動が最も有効であったことは、公害反対運動の方法について考える時に重要である。公害を止めるものは、制度ではなく、住民の行動とその背後にある思想の質である〉

生コン事件当時に東大助手だった宇井さんは、公害問題の第一人者として知られていた。その宇井さんが〈すべての可能性が否定されたとき最後の非暴力直接行動が最も有効であった〉〈公害を止めるものは、制度ではなく、住民の行動とその背後にある思想の質である〉と書くに至ったのは、おそらく「生コン事件」をさまざまな角度から徹底的に調べたからだ。論考末尾、欄外に宇井さんは【註】として〈経過の事実は刑事訴訟「高知パルプ生コン事件」高知地裁刑事部46わ630号事件記録による〉と入れた。裁判は1972年から76年まで続き、「公害の学校」と形容されるほどの深みを見せる。宇井さんは特別弁護人として訴訟に立ち会い、膨大な裁判資料を熟読・検討した。その結論が〈公害を止めるものは制度ではない〉だった。(つづく)