高知県の悲願だったパルプ工場は、公害の観点から見ると最悪の場所に立地することになった。宇井純さん(1932~2006)が1985年に発表しようとした論考「高知パルプ生コン事件」に沿って問題の経緯を見る。(依光隆明)

宇井純さんが1997年に沖縄大の地域研究所年報に発表した「高知パルプ生コン事件」

建設頓挫で県市パニック

1971年6月に起きた高知パルプ生コン事件の刑事裁判で、宇井さんは「浦戸湾を守る会」会長らの特別弁護人を務めた。72年2月から4年余り続く裁判に立ち会った宇井さんは、さらに裁判関係資料を読み込んだ上でこの論考を書いたとみられる。事件当時、宇井さんは東大助手。公害問題の第一人者として知られていた。論考を書いた1985年は東大助手になって20年目。翌年、東大を去って沖縄大の教授に就く。

県や県経済界が高知市旭地区に造ろうとしていたのはSP方式のパルプ工場だった。SPパルプ工場は、亜硫酸(SO₂)を含む薬液で木材チップを煮てパルプ(製紙原料)を作る。亜硫酸を含有する赤褐色廃液と亜硫酸ガスを吐き出すため、周辺に深刻な公害を及ぼす危険があった。建設予定地は高知市の住宅密集地。当然ながら住民からは懸念の声が噴出した。結局、県知事と工場との間に公害発生時の工場閉鎖等を盛り込んだ誓約が交わされるが、宇井さんの論考はこう指摘する。

〈条件は一見非常に厳しいように見えるが、その後の経過は、挙県的事業として工場を発足させるために、はじめから実行する意思のない工場・県・市が、住民の提出する要求を無理を承知ですべて呑む形にして認可と着工を急いだ結果になった〉

一貫して影を落とすのは「挙県的事業」だったという点だろう。1949年1月から工場建設が開始され、7月に地元住民との公害防止協定を締結。いよいよ完工間近となったときに大変な事態が起きる。

〈工場建設は戦後インフレの進行による資材の入手難と製紙業界の不況による資金難から続行困難となり、これに高知製紙内部での労働者ストライキなどの内紛も加わって工事完成度86%で中止を余儀なくされる。「挙県的事業」の挫折を恐れた地元経済界・県・市は八方手を尽くして資金を探すが、高知県内の中小製紙業には資金負担能力がなく、結局隣県の新興製紙資本・大王製紙に出資協力依頼を高知県商工部長が持ち込むことになる〉

これが1950年のことだ。以降、一方の主役は愛媛県に勃興した大王製紙となる。

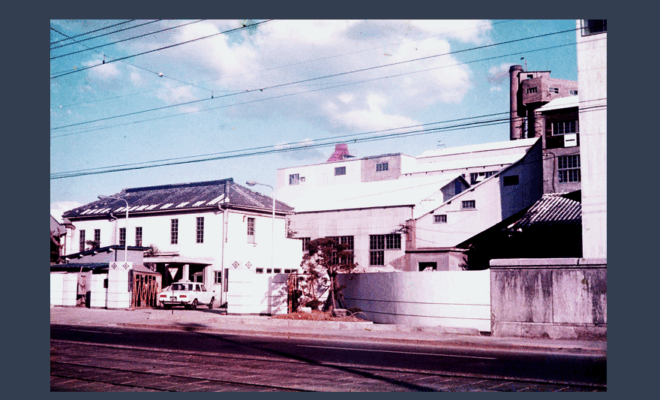

高知市旭町の電車通り沿いにあった高知パルプ工業=「浦戸湾を守る会」事務局長、田中正晴さんの資料より

救世主として登場した大王製紙

宇井さんの論考を続ける。

〈大王製紙は、ぼろ等の製紙原料の商人から出発した井川伊勢吉が設立し、第二次大戦中の企業整理における小規模和紙製紙業の統合を巧みに利用して大戦中に成長した企業で、朝鮮にも分工場を持っていた。敗戦で大きな打撃を受けたが、戦後いちはやく洋紙に転換し、1947年からGP生産と新聞抄紙をはじめたのが成功し、戦後の新聞用紙不足を利用して成長した。さらに原料パルプ生産を企画し、晒しKPに進出しようと考えたが、必要な資金量が大きすぎるためにKPを一たんあきらめたところへ高知製紙のSP工場再建の話を持ちこまれたのであった〉

GPとは木材をすり削って機械的にパルプを作るやり方。デメリットは時間とともに紙が黄ばんでくることだが、新聞用紙はこの方式で作られていた。

KPは木材チップを苛性ソーダ(NaOH)などの薬液を使ってパルプにする方法で、現代ではこれが主流になっている。大規模化が必要なこともあって、1950年代まではSPが主流だった。1960年代に入るとKPが主流となり、SPの割合は減っていく。広葉樹も原料にできるKP方式に対し、SPは原料が針葉樹に限られていたことが大きな理由だった。論考は以下のように続く。

〈敏腕な製紙業経営者として市場の動向をよく見通し、資金調達力を持ち、果敢な設備投資によって企業を発展させて来た井川は、この話の有利さをただちに見抜いた。準国家資金である復金(注・復興金融金庫)の融資があることは市中銀行からの資金導入に有利であり、しかも大部分が完成に近い工場であるから、実際に必要な資金は相対的に少なく、多額の投資を要するKP工場の新設にくらべれば明らかに投資効率は高かった。しかも高知県をはじめ地元政財界は挙県的事業の挫折で窮地に立っているので、再建を引き受けることの条件として、公害などに関する困難な地元住民対策を行政に肩代わりさせることもできると井川は判断したらしい。事実その後の展開は、この通りの結果になった〉

なんとしてもパルプ工場を完成させようと大王製紙にすがった高知県と、高知県庁から頭を下げられた大王製紙。立場の違いがその後の推移にも反映する。『戦後日本住民運動資料集成10 高知パルプ生コン事件資料』収録の資料によると、1950年11月に西日本パルプという会社が設立されている。宇井さんの論考はこう続く。

〈大王製紙が投資して高知製紙から分離独立させ設立した西日本パルプは、間もなく完成し51年初頭から生産を開始したが、順調に営業成績を上げ、経営は好転し、大王製紙にとっても安定したパルプ供給源となった〉

『戦後日本住民運動資料集成10 高知パルプ生コン事件資料』(2016年、すいれん舎刊)。全8巻+別冊解題+付録DVD。裁判資料を中心に収録している。印刷部数が少ないためか、販売価格は27万5000円と高い。=田中正晴さん提供

「やりたくない、勘弁してくれ」

『戦後日本住民運動資料集成10 高知パルプ生コン事件資料』は、生コン事件翌年に始まる刑事裁判の記録を収録している。その中に、1973年2月22日の第9回公判で行われた生コン事件当時の高知パルプ社長、尾崎茂夫さんへの尋問が載っている。高知県から再建を請われた際の大王製紙の反応など、宇井さんの論考とは若干ニュアンスが違うところもある。貴重な証言なので、ここからは少しだけ尾崎さんの供述に焦点を当てる。

供述によると、尾崎さんは大王製紙で資材課長や営業部長を歴任し、1966年5月に川之江工場長から高知パルプ工業の専務に就いている。1950年、高知製紙によるパルプ工場建設が頓挫したときには大王製紙社長の秘書をしていた。土田嘉平主任弁護人の尋問に対し、尾崎さんはこう供述している。

尾崎証人「私は昭和25年(1950年)8月に、たまたま井川伊勢吉の秘書として、高知製紙の工場をどうしても再建したいということで、県市から出てくれということで、参ったわけです」

土田弁護人「井川さんたちと一緒に」

尾崎証人「ええ、来ました。その時にこういう工場はやりたくない、かんべんして下さいということで、何にもなくてもやりたくないんだと、SP工場はやりたくない、クラフトパルプ(KP)をやりたいんだということで、再三お断りしました(後略)」

1950年8月、高知県と高知市に呼ばれ、尾崎さんは井川伊勢吉社長と一緒に高知へ足を運んだ。交渉の席で井川社長が「SP工場はやりたくない、勘弁してくれ」と高知県側に何度も断ったという話だ。尾崎さんの供述によると、パルプ工場を手掛けた高知製紙は1950年に倒産し、完成間近の工場は金融機関の手に移っていた。井川社長と交渉したのは「債権者の代表の方たち」であり、県市の人間がそこにいたか否かは「はっきり記憶がない」と供述している。「やりたくない」が井川社長の本音だったかどうかは別にして、高知県側はひたすら頭を下げるしかなかった構図が見て取れる。3カ月後の1950年11月に大王製紙が出資した「西日本パルプ」が設立され、工場を完成させて操業する。

その後、1958年に大王製紙は西日本パルプを吸収合併する。直接、大王製紙が経営することになるわけだ。工場の名は大王製紙高知工場。1961年、大王製紙は高知工場の閉鎖を決める。慌てた県市は斡旋に乗り出し、61年5月に高知パルプ工業が設立される。尾﨑さんの供述によると、設立時の大王製紙の持ち株比率は28%。この比率は上昇し、尾崎さんが専務に就任した1966年には「恐らく50%を超しておった」と供述している。

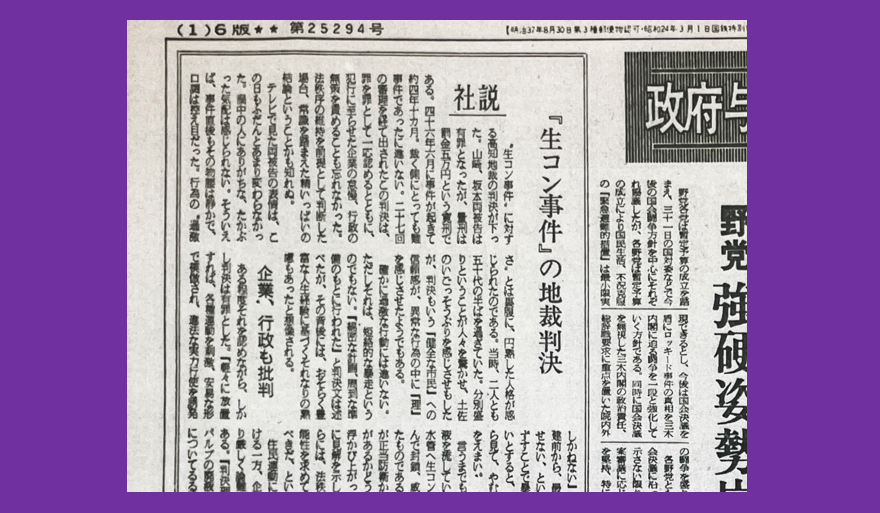

生コン事件の判決を論じた1976(昭和51)年4月1日の高知新聞社説。大王製紙への言及はない

大王の名が表に出ない怪

整理すると、生コン事件の舞台となった高知パルプはもともと地場資本の高知製紙が建設し始めた。ところが完成間近に倒産し、高知県と高知市が愛媛県の大王製紙に頭を下げて経営を引き継いでもらう。以後、西日本パルプ、大王製紙高知工場、高知パルプと名を変えながら操業を続けた。高知パルプ社長の尾﨑さんが大王製紙川之江工場長から転じたように、高知パルプの時代にも実質的には大王製紙が経営権を握っていた。

生コン事件に至る契機は「浦戸湾を守る会」との交渉を一方的に高知パルプが拒否したことだったが、その決定を下したのが親会社の大王製紙だった可能性は否定できない。株式の過半を大王製紙が持ち、社長自身も大王製紙幹部から転じた人物なのだ。緊迫した決断に際し、高知パルプ側が親会社に全く相談しないと考える方がおかしい。そう考えると、一方の主役は大王製紙だと言っても過言ではない。公害が社会的問題となったとき、最も責任を問われなければならないのは子会社ではなく親会社でもある。しかし…。

当時の新聞記事を調べていて違和感が膨らむのは大王製紙の名がほとんど出てこないことだ(調べた限りでは、公害問題の発生後に大王製紙の名が出るのは工場閉鎖後の従業員再雇用交渉くらい)。新聞用紙を供給してもらっている友好会社だから意図的に名を出さなかったということはないだろうが…。新聞にさほど出ていないので、高知市民の多くは大王製紙が実質経営していることを意識しないまま。対照的に、宇井さんの論考は親会社が県外企業だったことに鋭い目を向けている。(つづく)