元大関朝潮の父親で捕鯨船の砲手やキンメ漁師、鯨ウオッチの船頭などを務めた室戸市佐喜浜町の長岡友久さんが2025年3月10日に亡くなった。93歳だった。捕鯨船を下りたあと、長く室戸市で漁師を続けていた。(依光隆明)

室戸岬の東岸。椎名、佐喜浜と並んでいる=Google Earthを加工

「こらいかん、津波が来る」

15年前に妻の末子さんが亡くなってからは一人暮らしだった。元気に漁師を続けていたが、菌が入って手術を重ねたことで左足が不自由に。船に乗り移ることも満足にできなくなったため、2024(令和6)年2月に愛船を手放していた。週2日はデイサービスに通いながら暮らしていたが、2025年2月に入院し、3月10日に亡くなった。高齢とはいえ元気だっただけに、多くの人が驚き、悲しんだ。

1931(昭和6)年12月10日、佐喜浜の隣の入木で生まれた。父親は炭焼きを生業にしていて、土佐備長炭を焼く名人。長岡さんの子ども時代は戦争とは切り離せない日々だった。生まれる3カ月前に満州事変が起き、翌年には5.15事件、4歳のときには2.26事件が起こる。5歳のときに盧溝橋事件が起き、日中戦争が急速に拡大。10歳になる2日前に太平洋戦争が始まり、やがて戦局は悪化の一途をたどった。1945(昭和20)年8月15日、終戦の詔勅を聞いたときは国民学校の高等科だった。

長岡さんは終戦の翌年、14歳のときから海に出て働いた。最初に就いた仕事は室戸岬と佐喜浜の中間にある椎名の大敷網(定置網)だった。1946(昭和21)年12月21日未明、椎名大敷の従業員宿舎にいたときに地面が大きく鳴動した。そのときのことを長岡さんはこう振り返っていた。「揺れが止まって、親父と二人でドアけ破って外へ出たら、親父が『こらいかん、津波が来るぞ』と。海の底がからからやった」

昭和南海地震だ。現在の国道55号線辺りに宿舎があり、その上側に旧道の橋がかかっていた。その橋が地震の揺れで落ちかかっていた。高台に避難して見ていると、津波は椎名川をさかのぼっていった。「ザーザーゆうて川へ水が入ってきたねえ。川上300メートルに材木が流れついちょった」

長岡さんの家にかけてあった写真より。キャッチャーボート

大敷網で働きながら航海士に

長岡さんは体も大きく、腕力もある。傍ら緻密な頭脳を持っていた。椎名の大敷で働いていたとき、室戸漁協で航海士の講習会があった。長岡さんは仕事の傍ら自転車で片道1時間以上をかけて室戸へ通った。2週間の講習を受け、試験にも合格し、2種2等航海士の免状を取る。2種というのはこの時代だけの特例だった。

戦後、日本は海運業を再興させる必要に迫られていた。戦争で壊滅的なダメージを受けていたからだ。足りないのは船員だった。船員を養成するため、通常よりも短期間で養成する仕組みを作った。短期で養成した資格につけた名前が「2種」だ。といっても正規免状と内容は同じ。1等航海士(最上級、副船長相当)と3等航海士(最下級、主に見習いや補助業務)の間でブリッジでの航海業務を担うことができた。のちに2種という呼称がなくなり正規免状に一本化される。

免状を取ったことで、長岡さんは機帆船に転職した。それが20歳くらいのとき。結婚し、子どもが生まれることになった4年後に捕鯨船へ転職する。極洋捕鯨に入っていた同級生が「船員を募集しゆぞ」と誘ってくれた。転職の動機は、家族を養うためにはもっと給料がいると考えたこと。東京まで面接に出かけ、これまでの船員歴や資格などを聞かれた。合格通知をもらったのは長男の元大関朝潮・長岡末広さんが生まれた当日、1955(昭和30)年12月9日だった。翌年3月、極洋捕鯨へ入社する。最初に捕鯨母船へ乗り、すぐに上司から認められた。最も評価されたのは目だったらしい。捕鯨には鯨探し(探鯨)が不可欠だ。長岡さんは誰よりも目がよく、誰よりも早く鯨を見つけることができた。海の男を10年も続けてきただけに、どんな作業をやっても速かった。腕力も誰にも負けなかった。母船からキャッチャーボートへ移るように命じられ、見習い砲手となる。ここで師匠に出会う。

長岡さんの家にかけてあった写真より。銛を撃つ長岡さん。

伝説の軍人に撃ち方を習う

宮城県塩釜市の缶詰工場が見習い砲手の学校だった。先生の一人に師匠がいた。旧日本海軍の砲術専門家、黛治夫(1899~1992)。海軍砲術学校の教官を務めたほか、戦艦大和など数々の軍艦で艦砲射撃を指導した伝説的人物だった。「礼儀正しい人で、『捕鯨船の砲手といえば船長より偉いんだから身だしなみはきちっとしなさい、あいさつもきちんとしなさい』と言っていました」。黛のことを、長岡さんたち生徒は「黛閣下」と呼んでいた。長岡さんは砂に水がしみ込むように黛の授業を吸収した。授業のことを思い出しながら、長岡さんは「幸せやったねえ」と振り返っていた。大砲と捕鯨砲の共通点と相違点、鯨の速度と船の速度の関係、ロープを付けた銛の初速…。黛の授業の値打ちは砲手になったあとによく分かった。「銛を外すでしょう(的を外すという意味)、何で当たらなかったのかと思うわけです。そんなとき、黛さんの講義ノートを開くと外した理由が分かる」。銛の初速や鯨の速度、船の速度、銛を撃つ角度を科学的に分析できたということだ。捕鯨船は鯨を捕ってなんぼの商売。船員の生活は砲手の腕にかかっている。そのプレッシャーからスランプに陥る砲手も少なくないが、「あの授業のおかげで僕にはスランプがなかった」と何度も話していた。

当時、捕鯨船団は捕鯨母船とキャッチャーボート、冷凍工船、運搬船、タンカーで構成されていた。捕鯨は戦後の花形だった。遠くの海からたんぱく源を大量に運び、国民の胃袋を賄ってくれた。大げさにいえば、戦後の食糧難を救ったのが鯨の肉だった。肉といえば鯨、学校給食も鯨の肉だった。捕鯨の主戦場は南氷洋で、国際間の取り決めで捕獲頭数の総枠は決まっていた。各国の捕鯨船が捕鯨頭数を競い、総枠に達した時点で捕鯨は終了。要するに、よーいドンの早い者勝ち競争だった。迅速に捕った国がたくさん鯨肉を持ち帰ることができる。砲手の腕がものを言う世界だった。

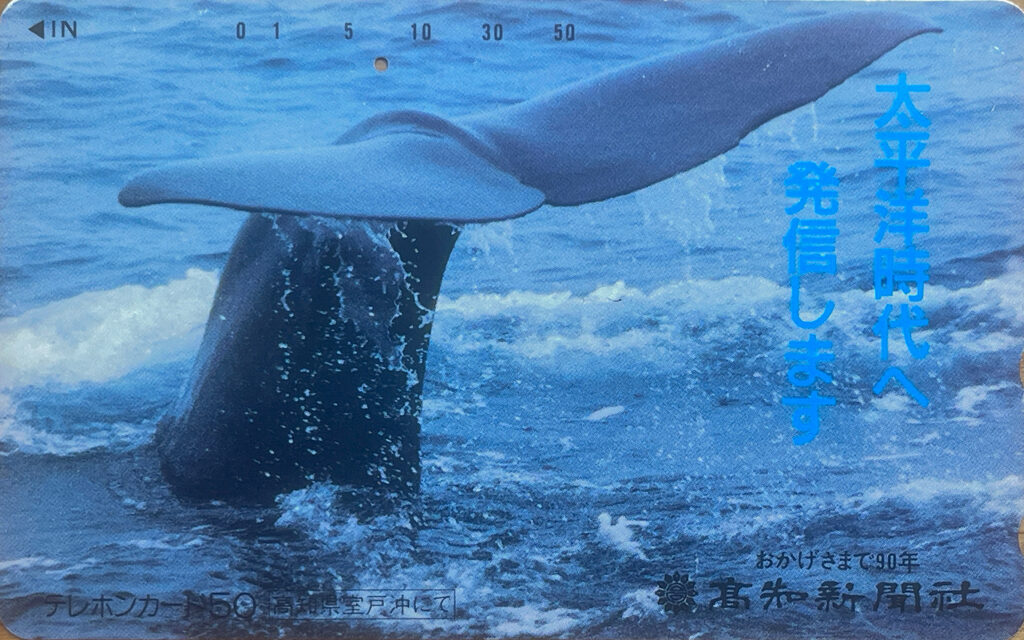

「末弘丸」から写したマッコウクジラ。テレホンカードにもなった

捕鯨から鯨ウオッチに

南氷洋に行ったら6カ月間日本に戻らない。「南氷洋から帰ったとき、子ども(末弘さんのこと)がね、お父さん(友久さんのこと)のことを覚えてないんですよ。こらどこのおんちゃんやゆう感じで見よったことを覚えちゅう。家内が『これ、お父さんだよ』と。6カ月も顔合わさんきねえ」とも振り返っていた。「鯨のおかげであの子らも大学を卒業できて。この家もできた」とも。末弘さんは勉強ができて、勉強のために中学からはるばる高知市に出た。ところが体が大きかったがために相撲部に入り、大学に入ってタイトルを総なめにするほどの才能を見せた。角界の人気者となった。

末弘さんが大学相撲で頭角を現したころだった。長岡さんは45歳で極洋を辞め、室戸に帰る。小さな木造の中古船を購入し、一漁師として再出発をした。ところがこの船、あまりにも足が遅いうえ、風にもあおられる。仕方ないので中古のFRP船に買い替えた。5.5トンと小ぶりで足も速くなかったが、「末弘丸」と名付けて長く乗った。妻の末子さんも一緒に乗り、夫婦仲よく漁師生活を楽しんだ。

平成の初め、この「末弘丸」が鯨ウオッチングの主力船となる。鯨ウオッチングの伸長は捕鯨の衰退と軌を一にしていた。世界中の人々が何の疑いもなく鯨を捕っていたのだが、やがて雲行きが怪しくなる。転機はイギリスが捕鯨から手を引いた1963(昭和38)年ごろだったかもしれない。資源量の減少とともに生態系保護の考え方が広まり、捕鯨に注がれる目が年々厳しくなった。捕鯨事業は縮小され、大洋、日水、極洋の捕鯨各社は1976(昭和51)年に捕鯨部門を切り離して日本共同捕鯨という別会社を作る。長岡さんが極洋を辞めたのはこのタイミングだった。やがて時代の流れは「鯨を捕って食べる」から「鯨を見て感動する」に移る。鯨ウオッチングが日本で始まったのは平成の初めごろ。その動きを室戸にいち早く伝えたのは高知県出身の漫画家、岩本久則さんだった。室戸で岩本さんを受け入れたのが長岡さんと先輩砲手の千代岡吉信さん、千代岡さんの義弟で捕鯨船から遠洋マグロ船の漁労長に転じた山田勝利さん。長岡さんの「末弘丸」に千代岡さん、山田さんが乗ると天下無双の強さだった。水平線のかなたの潮吹きをいち早く見つけ、吹き出る潮の角度で鯨の種類を判断する。鯨を驚かさないように斜め後方から近づき、鯨と同じスピードで一緒に船を流した。ウオッチング客は大喜びだ。マッコウ鯨を中心に、ニタリ鯨、イワシ鯨、ミンク鯨、アカボウ鯨、ゴンドウ鯨などさまざまな鯨を見せることができた。

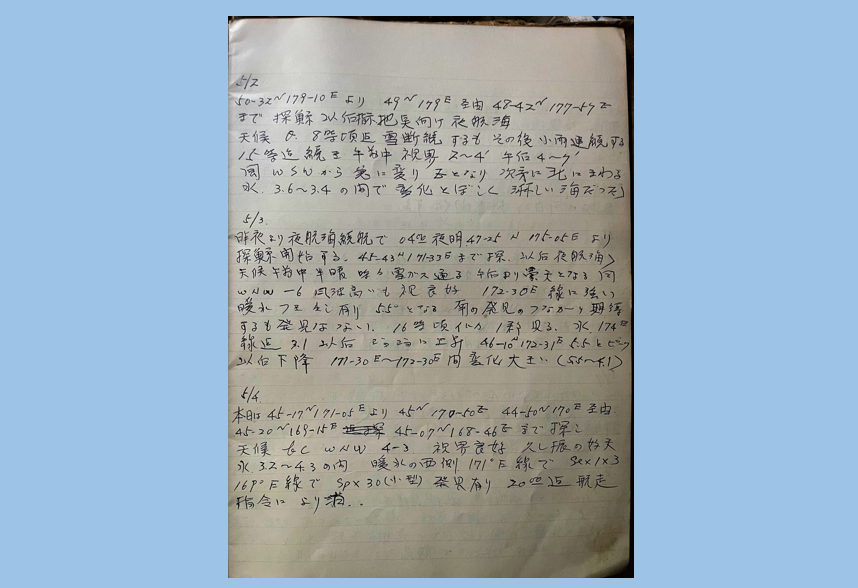

砲手時代の日記。天候や海況、水温、探鯨のありさまなどをほぼ毎日つけていた

夫婦船でキンメ漁

もちろんメーンは漁師の仕事だ。鯨ウオッチブームの1991(平成3)年、長岡さんは船を更新する。新造船したのは8.8トン、550馬力の「第二末弘丸」。船のスピードは格段に上がった。当時、室戸沖ではキンメの樽流し漁が絶好調だった。樽をウキ代わりに長い幹糸を深海に垂らし、そこに多数の枝針をつけてキンメダイを釣る。室戸沖には「大正礁(じ)」「サウス山」といった海底の山があって、そこに良型のキンメがたくさんいた。日によって釣れる漁場が変わるので、「おんちゃん、こっち釣れとるぞ」と長岡さんに無線が入ることがある。そんなとき、「前の船が1時間半かかるところを30分で行けた」と笑顔を見せた。毎日500キロも600キロも釣れた。「そのころは値段もよくてねえ。2キロクラスで1600円から1800円もした」。あまりによく釣れるし、よく売れる。一緒に乗り組む末子さんが「お父さん、面白いねえ」と言ったことがあった。長岡さんはこう答えた。「おら、しんどいぞ」

釣れるキンメは徐々に小さくなり、小さなキンメもなかなか釣れなくなった。海底が荒れた、と感じていた。長岡さんは千葉県の和田浦に行き、現地の漁師の話を聞いて感銘を受ける。「樽の数から針の数まで規制をしていたんです。自分らも規制をせなあいかんと思うたけんど…」。規制の話を持ち出すが、どうしても話に乗らないグループがいると憤りを見せたこともある。規制は全員が納得しないと実現しない。99%の者が規制に同意しても残り1%が捕りまくってしまったら規制にならないからだ。「とうとう細いキンメもおらんなった」と嘆いていた。

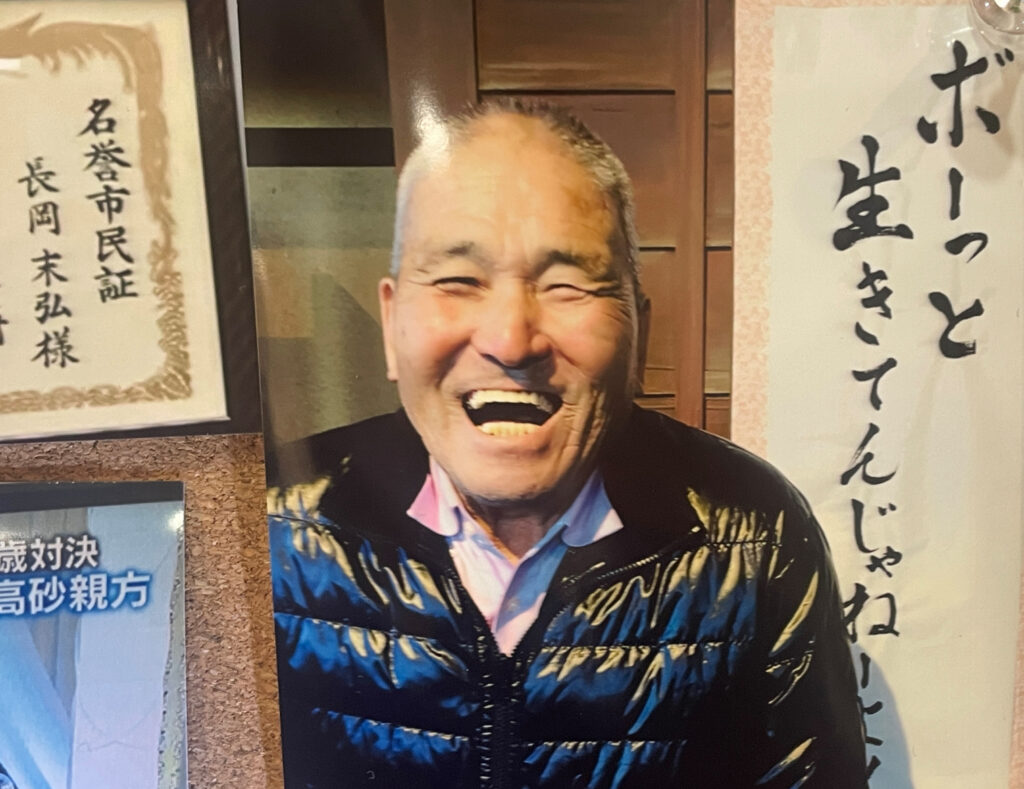

遺影に使った写真。涙を拭きながら参列した人が、写真の笑顔に少し笑った

遺影の笑顔に泣き笑い

2023(令和5)年11月、末弘さんが亡くなったときは「びっくりして腰抜かした」と振り返っていた。「毎年正月は東京に行きよったんですよ。この年も正月に3日4日おったけんど、(末弘さんの様子は)なんともなかった。何も言わんし。そしたら恵から電話がかかってきて。腰抜かした」。恵さんというのは末弘さんの妻。末弘さんの病気は極めてまれな小腸がんだった。

長岡さんの言うとおり、正月は毎年東京で過ごしていた。末弘さん一家が東京のいろんなところを案内した。ある年は渋谷にできた高層展望施設、渋谷スカイ(2019年11月オープン)に行った。近くにNHKがあるのでその足でNHKへ。「チコちゃんに叱られる」コーナーに行った長岡さんは「ボーっと生きてんじゃねーよ!」の文字に大笑い。その一瞬をパシャッと撮った写真を恵さんたち家族は遺影に選んだ。

思いっきり笑う写真を遺影に使う通夜や葬儀は珍しい。通夜に訪れた人々は涙ぐみながら長岡さんの思い出を語り合い、遺影を見て少しだけ笑い。泣き笑いで故人を偲んでいた。