東京電力福島第一原発事故の被災地、福島県浜通りには2025年8月の現在も309平方キロ(計7市町村)の帰還困難区域がある。未除染で高い放射線量が残る同区域の大半は山林で、道々に立ち入り禁止のバリケードが立つ。個々人の安全確保を前提に、そこに立ち入っての活動を自由化しよう―とする与党の「復興加速化提言」(来年度から5カ年)が先ごろ、政府に受理された。「住民の声をふまえた提言」とするが、同区域で最大の浪江町津島地区は、住民たちが全域除染を求める「ふるさとを返せ」裁判のさなか。「帰還困難区域をないものにするのか」と問う住民、安全を危惧する専門家の意見を紹介する。(寺島英弥)

津島地区の面積の98.4%を占める帰還困難区域のバリケード=2024年4月、福島県浪江町津島

30キロ遠方、でも全域帰還困難区域

標高約450㍍の津島は約400世帯、1400人が自然の幸と結の絆を支えに暮してきた。2011年3月11日、約30キロ離れた福島第一原発の事故後、浪江の街から1万人が津島に避難し、住民は集会所や学校、公民館、民家に受け入れ世話をした。原発事故による高い放射線量を知らされぬまま、当時の町長の決断で全住民が町外避難したのは15日だった。津島は全域9550ヘクタール(95.5平方キロ)が帰還困難区域に指定され(現在は98.4%)、住民は各地に離散して避難生活を続ける。

「津島はまだ安心して戻れる環境にない。国は『活動の自由化』を口実に、帰還困難区域をなかったものにし、なし崩しに避難指示解除を行うのではないか」「山林の除染も行われておらず、まず放射線量の現状などの実態調査をして、避難中の住民に公表すべきだ」

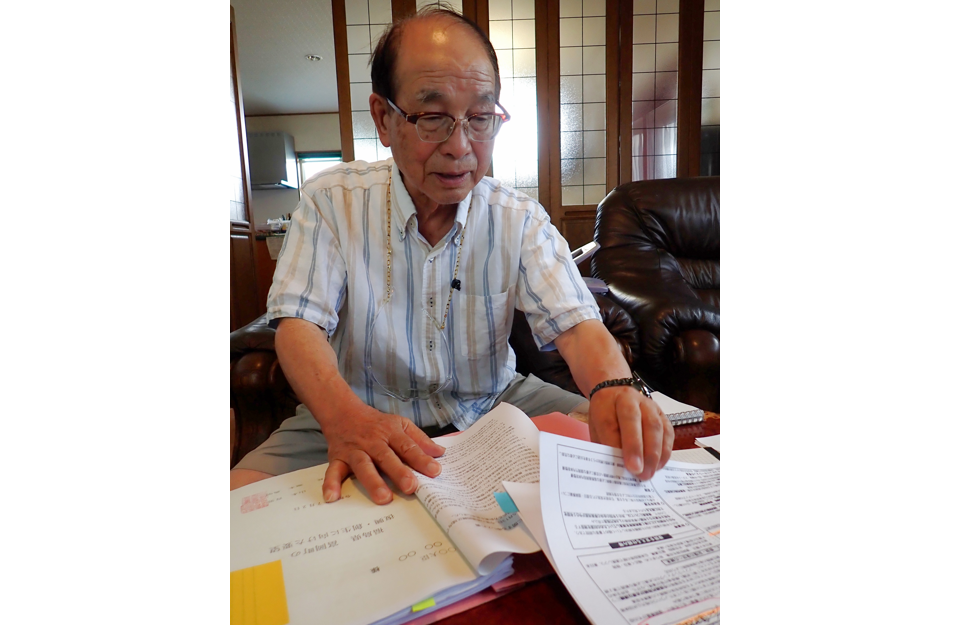

津島の住民で原発事故当時、浪江町議だった馬場績(いさお)さん(81)は、自民、公明両党の東日本大震災復興加速化本部が「復興加速化のための第14次提言」を石破内閣に提出した翌日の6月5日、福島県庁を訪ねて県議会の各会派あてに住民の異議を伝えた。

上記の発言は、当日の記者会見で馬場さんが訴えた。津島住民659人が2015年9月、国、東電を相手取って起こした「ふるさとを返せ津島原発事故裁判」(現在、仙台高裁で控訴審中)の原告団の一人。「何も知らされず強い放射線の中に捨て置かれ、離散を強いられ、ふるさとを奪われた」と避難先の住民が集結し、原告団結成の母体となった「津島地区原発事故の完全賠償を求める会」 の共同代表でもある。国策の原発が起こした事故の当然の責任として、事故前の津島の環境を取り戻す全域除染(原状回復)などを求めている。

14次提言をめぐり、津島地区住民の一人として異議を語る馬場さん=2025年7月25日、避難先の福島県大玉村

原発事故そのものを終わりにする?

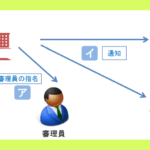

馬場さんら住民が問題とするのは、石破内閣に受領された14次提言(2026年度から5年間が目途)のうち、「帰還困難区域(区域から個人へ)」と題された項目だ。

容約すると、従来の区域でなく「個人の活動」をベースとした放射線影響を重視し、

①空間線量などの状況や「住民の声」を踏まえ、「地域の実情に応じた放射線防護対策の取組みを柔軟に」講じる。「バリケードを開放する」など立入制限の緩和を行う。②安全を大前提に「森林整備をはじめとする活動を再開」していく。周辺住民の以前のような暮らしやすさを実現するため、「活動の解禁」を進めることを検討する。③個人が日々の暮らしを送る中での「里山の恵み」 等を享受できるよう、「手つかずの森林においても」こうした取組みを進めていくことも検討する。

と、立ち入り、活動の自由化への方針転換を提言した(注・文中の「」は筆者)。

未除染で高い放射線量が残り、立ち入りを禁止してきた帰還困難区域の在り方を、なぜ、一変させる方向にかじを切るのか―。その意図を、馬場さんはこう推し量る。

「震災、原発事故から15年を機に、帰還困難区域という、原発事故で最後に残った被災地をないものにする。私たちを苦しめた現実をなかったことにする。『ふるさとを返せ』という住民が求める除染の責任を果たすことなしに、原発事故そのものを終わりにする。そういう意図ではないのか。そんなことが許されるのか」

では、提言にある「住民の声」とは、誰の声なのか。浪江町など双葉郡5町と飯舘村の「原発事故による帰還困難区域を抱える町村の協議会」(会長・伊澤史朗双葉町長)は国に対し今年5月、帰還の意向ある住民の安心安全な生活のため、意向を丁寧にくみ取り、インフラを含めた十分、一体的な除染とともに、「帰還困難区域を含む全てを避難指示解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意」を具現化するビジョンを示せ、との要望書を提出していた。帰還困難区域を現状のまま(除染しないまま)にしての「活動自由化」の要望ではない。

馬場さんは、津島の八行政区と各種団体でつくる地区復興・再生促進協議会の会長の立場で、吉田栄光浪江町長にも「活動自由化」への異議を申し入れた際、議会関係者から「山林や山間の村道が荒れており、何とか入れないか、と要望したことはある」と聞いた。ある町民の「自分の持ち山で間伐もできない。役場に聴いても、放射線量が高いから山には入れない 、と言われた」との悩みも耳にした。「だが、まず山林の放射線量はどれほどなのか、土壌汚染の現状はどうなのか、国、行政の責任で調査し、結果を住民に公表すべきだ。それが前提ではないか」

=寺島撮影=-1-1024x626.jpg)

浪江町津島地区の原告団の住民たちと津島の帰還困難区域に通って放射線量を測定する木村さん(右端)=2022年8月

「個人ベース」で管理ができるのか

津島の原告団(今野秀則団長)は、山林を含め全域の放射線量測定にも費用を分かち合い取り組んできた。支援者には、獨協医科大学准教授で放射線衛生学研究室長・兼務福島分室長の木村真三さん(58)=愛媛県鬼北町出身=がいる。東海村臨界事故やチェルノブイリ原発事故(1986年)などの現地調査、支援活動に取り組み、原発事故直後の津島でも放射線測定を行った。裁判が始まってからは住民と、雑草雑木に埋もれる家々など調査地点を防護服姿で測定して巡り、帰還困難区域の実態を記録する希少なデータを積み重ねてきた。

原発事故当時、厚生労働省所管の労働安全総合研究所(川崎市)に勤務していた。原発で爆発事故が起きた3月12日に辞表を出し、NHKのクルーと一緒に福島の被災地に入った。「29日に津島のある集会所にまだ 7人ほどがいた。外で 80 マイクロシーベルト(毎時)、室内で 30(同)もあり、すぐ避難を訴えた」。過酷な現実に触れ、現地に根差す支援に身を投じた。

2年前の定点測定データは、最大で年間40ミリシーベルトに達した=注・ ICRP(国際放射線防護委員会)の定める許容限度は、職業人で5年間100ミリシーベルト=。「14次提言から想定されるのは、林業者や地元の山の持ち主、そして提言に書かれた『山の恵み』を求める人たち。個人線量計を携えたとしても、バリケードを撤去し、帰還困難区域への立ち入りを自由にすれば、汚染地域は意識されず形骸化する」と木村さんは危ぶむ。

放射線から労働者を守るため、労働安全衛生法は電離放射線障害防止規則を定めている。放射線被ばくの線量限度や管理区域の設定、放射線測定の方法など具体的な基準を設け、事業者に安全管理を義務付けている。除染作業員らはこの規則で守られ、また自営業者や個人事業者、ボランティアの活動にも準用されている。しかし、絶えず周囲から放射線を浴びる環境の帰還困難区域で、働く人、活動する人、地元の人々の安全確保が「個人ベース」に委ねられれば、誰からも守られなくなるリスクが生じる、と木村さんは懸念する。「この提言を誰が考えたのか、専門家の検討を経たものなのか、明らかにしてほしい」

原告団の一人、三瓶春江さん(65)=福島市に家族と避難=は、14次提言が「山の恵みの活用」に言及したことが気掛かりだ。以前、津島で木村さんの放射線測定を手伝った際、町外と分かる人たちが道路脇に車を止め、旬のフキを大量に採っているのを目撃したという。津島は豊かな山の幸で知られたが、山菜やキノコには福島県の出荷・摂取制限もあり、地元の人が採ることはない。「バリケードは防犯のゲートの役目もしてきた。それがなくなり、❝帰還困難区域は出入り自由❞と誤って受け取られたら、私たち住民に新しい不安が生まれる」=注・山菜の採取・出荷等について注意 – 浪江町ホームページ。

チェルノブイリは20年で❝幕引き❞

14次提言の石破内閣への提出を受けて、福島県の内堀雅雄知事は談話を発表した。『この提言に盛り込まれた一つ一つの事項は、福島の復興・再生にとって極めて重要なものであり、いまだ多くの困難な課題を抱えている本県の実情や思いを丁寧に反映いただいたものと受け止めております 』(6月4日の県ホームページ)。帰還困難区域をめぐる疑問だらけの政策転換に、被災者に寄り添うべき県のトップとして、問題意識は感じられない。また、マスコミの報道、研究者の反応からも批判はほとんど伝わってこなかった。原発事故から15年を前にした被災地が、❝遠いどこかの場所❞にされてしまっている。

「チェルノブイリ事故も、世界中の研究者が集って開催してきた国際シンポジウムが、事故後20年で幕引きされた。福島の原発事故についても、15年で❝やることはやった、終わりにしたい。それからは個人の自己責任❞という国の思惑が透けて見える」と木村さん。

福島第一原発事故で国、東電に賠償を求める全国の集団訴訟では、最高裁が22年6月17日、福島の「生業を返せ、地域を返せ」訴訟など4件にまとめて「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」として国の責任を否定する統一判断を出した。❝6.17判決❞と呼ばれ、「その後も全国の高裁で、11件の訴訟に同じ判決が続いている」と津島訴訟弁護団。「14次提言について科学者、研究機関が異を唱えないのは、❝6.17判決❞の裁判官と同じ。国にお墨付きを与えたのも同然ではないか」、「帰還困難区域の実情、住民の声を多くの人に知ってほしい」と木村さんは訴える。

=寺島撮影=-1-660x400.jpg)