2025年7月26日、高知市のかるぽーとで高知オーガニック議員連盟の第3回総会が開かれた。議連メンバーに一般聴講者を加えた約80人が出席、千葉県南房総市教育委員会が実行中の「日本一おいしい米飯学校給食」の取り組みにうなずきながら耳を傾けた。(依光隆明)

開会のあいさつをする斉藤喜美子代表

61歳のときから15年

高知オーガニック議員連盟は2023年7月、高知県内27人の地方議員(市町村議と県議)で立ち上げた。現在は愛媛県や香川県の地方議員も参加、総会前の時点で正会員は42人に達している。この日は34人の議員が出席、議連代表の斉藤喜美子南国市議があいさつし、南房総市の教育長を15年余り続けている三幣貞夫さん(76)の講演に移った。南房総市は千葉県の最南端。館山市を囲む6町1村が合併し、2006年に誕生している。西は東京湾、南と東は太平洋に面する人口約35000人の自治体だ。

三幣さんは南房総の地元出身で、茨城大を経て千葉県の小学校教諭となった。県教育委員会勤務を挟んで小中高の校長を務めたあと、60歳で地元私立高校の副校長に再就職。61歳のとき、南房総市の教育長に招かれた。5期目を迎えた石井裕市長(59)の信任が厚く、「妊娠後から高校卒業まで、切れ目のないワンストップ子育て支援」を教育委員会が担うなど、福祉と教育の垣根を取り払った試みを行っている。塾やお稽古ごとの費用を月4000~5000円援助する「学校外教育サービス利用助成券」なども実施中だが、それらさまざまな試みの中で最初に取り組んだのが学校給食だった。

南房総市教育長、三幣貞夫さん

学校給食がかわいそう

三幣さんは「日本一おいしい学校給食を独自でやっている」と切り出し、「しかしまだまだ道半ば」と前置き。学校給食に力を入れた理由を「学校給食がかわいそうだったから」「子どもたちを置き去りにしている」と説明した。

なぜかわいそうなのか。三幣さんは「米国の余剰農産物を消化するために始まったのが学校給食」(だからパンと脱脂粉乳の給食だった)、「お米が余ったから子供に食べさせるようになった」(コメ余りが米飯給食を生んだ)と説明。要するに、余ったものを消化する先が学校給食だったと指摘した。給食無料化についても「子どもたちの食をどうするかの議論ではない、保護者の負担が大きいからという議論だ」として、「農業をどうしたらいいか、漁業をどうしたらいいか、子どもたちの健康をどうするか、そのような根本的な問題が無料化の前にあるはず」と説いた。

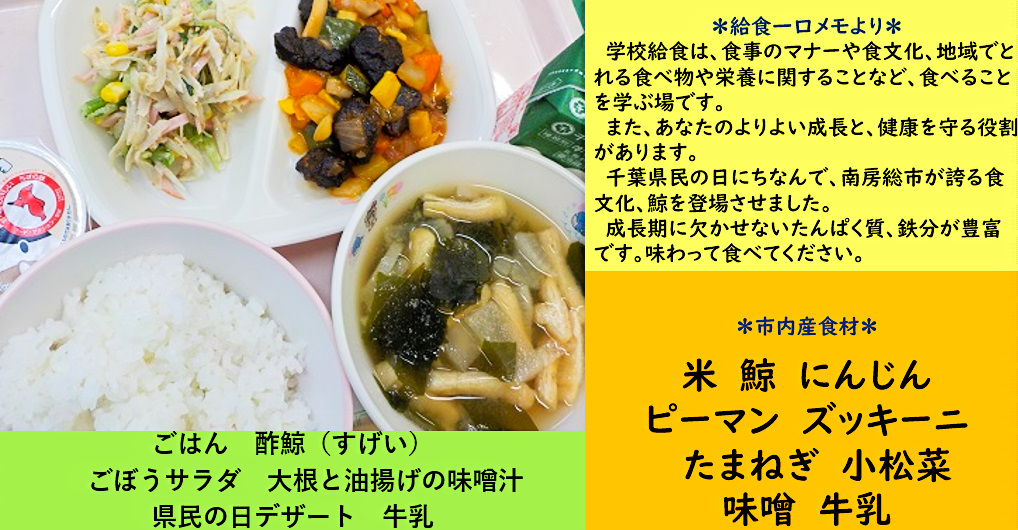

南房総市の学校給食。この日のメインは酢豚ならぬ酢鯨。南房総市の和田浦は江戸時代から捕鯨をなりわいとし、現在でもツチクジラ(体長約10メートルに達する歯クジラの一種)を中心とした小型沿岸捕鯨の捕鯨枠が認められている

土佐与市が伝えた鰹節

三幣さんは、教員になったときから長く学校給食を食べ続けてきた。ところが「30代後半から給食を食べるのがきつくなった」と感じる。その原因は「油と砂糖」だと考えた。油と砂糖は「病みつきになるおいしさ」を持っているが、おなかにもたれる。子どもにとって良好な給食かといえば、「子どもたちにもよくないんです」。三幣さんはこう続けた。「実はもう一つ、病みつきになるおいしさがある。出汁(だし)のおいしさです」。三幣さんが挙げたのは南房総市に墓が残る土佐与市(とさのよいち)の話だった。江戸時代、和歌山県の鰹節職人だった与市が現在の南房総市に土佐節(鰹節)の技法を伝えたことを説明し、「鰹節は出汁のおいしさの元。本家本元だから出汁をとった給食があってもいい。そのような給食を食べていると日本人であることに気づくと思います」。

再び三幣さん自身の体験。「焼きそばとアメリカンドッグの学校給食を食べていると自分は何人?と思ってしまうんです。主食はどっち?やきそば?アメリカンドッグ?」。さらに「自分は揚げパンの給食が嫌で嫌で。食べたあとに子どもが指をなめるんです。そんなものをなぜ給食で出すんだ」。学校給食への問題意識が募っていたころ、もう一つの気づきがあった。「美しい田園風景が変わり始めていました。休耕田が増え、そこにセイタカアワダチソウが生えるようになった。これは何とかしなければいけないな、と」

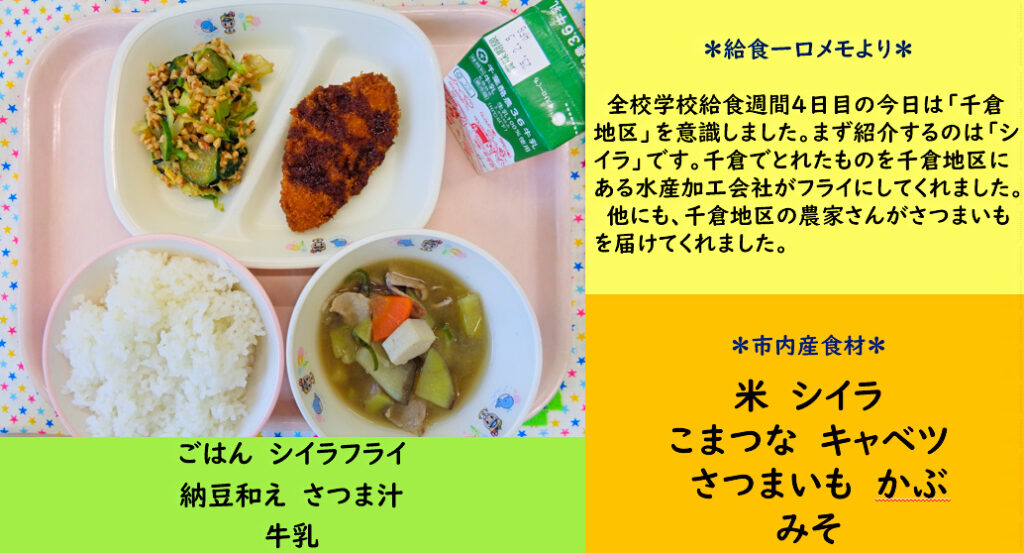

この日のテーマは「南房総市一周」。菜花(なばな)を始め市内で採れる素材を中心にした。牛乳は栄養価のためではなく、「南房総は日本酪農発祥の地(江戸中期の1700年代にスタート)。なので給食から外せない」(三幣さん)とか

鍵は主食を変えること

教育長に就任したのは2010年5月。直後の8月、こう宣言した。「来年4月から給食は全部ご飯にします」。不意討ち的なトップダウンだ。「議論を積み上げていたらこんなことはできなかった」と三幣さんは明かす。それまで週3日が米飯、週2日がパンまたは麺だった。宣言直後、担当課長はパン屋さんや製麺屋さんへ謝罪に走った。「パンも麺も全部お断りして、4月から全部ご飯に切り替えました」。考え方の基本は、子どもに食べさせたい給食を提供するということだ。子どもに食べさせたい給食と子どもが食べたい給食は違う。「子どもにアンケートなんか取りません。子どもの言うことなんか聞かない。子どもにとっていいものを食べさせるんです」

深層にはこんな思いがあった。「主食が変われば、おかずが変わる」。つまり伝統食の復権だと言っていい。ご飯の右側にみそ汁を置き、向こう側に主食と副菜。常にその配置で給食を提供する。

地産地消も試みた。三幣さんの表現によると、「四里四方にあるものを使う」。ご飯もみそも主食も副菜も、可能な限り地元産を使うようにした。コメや野菜はもちろん、例えばみそは地元の中学校が作ったものを使ったりもする。オーガニックの食材も入るが、オーガニックかどうかには全くこだわらない。

「四里四方にあるものを使う」と話す三幣貞夫さん

栄養教諭2人を高知に帯同

講演に当たり、三幣さんは二つある給食センターの担当栄養教諭2人を高知に帯同した。内房給食センターの岩崎恵さんと外房給食センターの庄司友美さんだ。それぞれ6校に950食、5校に1200食を供給している。講演のあと、三幣さんは栄養教諭2人も交えてさらに丹念に南房総市の学校給食を紹介した。

学校給食に使うコメは減農薬減化学肥料の千葉県認証米。給食センターを補完するために造ったのが炊飯センターだ。三幣さんは「地産地消をやるなら自校給食ということは重々承知している」とした上で、「市の財政を考えると、やはりセンター方式でいくしかない。そこを補うために炊飯センターを自前で別に作りました」。現在は3農家が週替わりで炊飯センターにコメを納入し、炊き立てご飯が各校に直送されている。「自分たちの小中学校の子どもたちに、できるだけ温かいご飯を届けています」

三幣さんは「ご飯になると何が変わるのか」とも問題提起した。

「パンからご飯になればおかずが変わるんです。地元の農産物が使えるんです」。ご飯とみそ汁、主菜と副菜。ご飯に合う食材は多い。現在では「4割が地元農産物」と説明し、保冷庫が活躍していることも明らかにした。「1カ月しか給食に使えなかったジャガイモが、保冷庫を作ったおかげで3カ月使えるようになりました」「保冷庫を増やし、自給率を5~7割にしたい」と。「道の駅と連携し、朝どりホウレンソウなどの売れ残りを冷凍処理して学校給食に使ったりもしています。地元農家の農産物をできるだけ給食に取り入れたい」

南房総市の栄養教諭、岩崎恵さん

食材入れば献立を変更

三幣さんは日本の食料自給率の低さにも触れた。「外国から食料を持ってくればいいという時代ではなくなりました。地域にあるものを使うことが大事です」。南房総市はベルギーと交流している。ベルギーに行ったときの体験も話した。「ベルギーの家庭では毎日決まったものしか食卓に出ない。パン、牛乳、ジャム、玉子、ビールです。それでもいいんです。ベルギーは3%の農家人口で75%の自給率を達成しています」

さらに「関東の主婦じゃなくて関西の主婦」という表現も使って南房総市の学校給食を説明した。「献立を決めてスーパーに行くんじゃなくて、スーパーで安くていい食材を見つけてから献立を考えようということです。そのとき地元にどんな食材があるかを見て献立を作る、そこがほかの自治体とは違うと思います」

その辺り、栄養教諭の庄司さんは「よそは予定の献立通りに給食を作りますが、こちらは農家が取れたての野菜を持ってきたら献立を変えます」と説明する。岩崎さんは「トップから方針が下りてきて、栄養教諭が具体的に改革する。考えるのが楽しくて仕方ない」。トップダウンで最も大切なのは責任を引き受けること。三幣さんは、「もちろん責任はすべて私です」。

南房総市の栄養教諭、庄司友美さん

「保健所の指導は旧態依然」

「栄養は二の次」とも三幣さんは力を入れた。

「30年前に栄養士の全国大会に行ったが、そのころ『子どもは学校給食を7割しか食べない』と言われた。いくら給食の栄養素が足りていても、7割しか食べなかったら栄養は足りていないのではないか。それよりも『子どもが全部食べる給食』のほうが大切だ。1日1日の栄養素がどうかではなく、1週間とか10日とか、トータルで栄養を考える発想があっていい」

保健所が1食分の栄養素を細かく指導してくるが、「『保健所の言うことは聞かなくていい』と言っています。1食分の塩分がどうとか、保健所の考え方は旧態依然としていますから」。

現在、残食率は15%。給食費(食材費)の負担は中学生が1食350円・月5100円で、給食無料化は考えていない。そればかりではなく、「この4月に給食費を値上げしました。このご時世であえて上げました」と明かす。「食材ぐらい、親も一緒に責任持ってやっていきましょうよっていう考え方です。学校と役所とだけで子どもたちが育てられるわけじゃなくて、家庭の力も非常に大きい。学校に全部おまかせじゃなくて、家庭と学校と行政と一緒に子どもを育てていきましょう、そのためには給食の食材費だけは負担してくださいという思いがあります」

南房総市の学校給食。この日は太平洋に面する南房総市千倉地区の素材を軸にした。メインは千倉の海で捕れたシイラと納豆和え。子どもたちの人気ナンバーワンは納豆和えとイカのレモン煮らしい

首長になればいいんです

学校給食を変えるためにはどうしたらいいか。三幣さんはオーガニック議連に参加した議員たちを見渡しながらこう挑発した。「あなた方の中から首長になる人が出ればいいんです」。やる気のある教育長を首長が見つけ、タッグを組む。そうすればいい方向に進む、という経験を踏まえた発想だ。といってもトップだけが力んだところで長続きはしない。高知での講演を頼まれたとき、三幣さんが条件として出したのが「栄養教諭を2人連れて行きたい」だった。現場の栄養士が同じ方向で主体的に動いてくれないと思い通りの給食はできない。同じ思いで努力してくれていることを、栄養教諭本人から聞いてほしいと思ったからだ。おそらく栄養教諭自身にも経験を積ませたかったに違いない。自分たちの試みを自分の言葉で説明するということは、試みの当事者となることを意味している。

南房総市の栄養教諭、岩崎恵さん(左)と庄司友美さん

栄養教諭が農家を訪問

栄養教諭の活動について、三幣さんが説明したことは議員たちを驚かせた。

「彼女たちは農家を開拓しています。例えば道の駅に行きます。野菜についている生産者の名前をスマホで撮って、その農家を訪問するんです。『野菜を給食センターに納めてくれませんか?』と。あるいは大根をそのまま収めてもらうんじゃなくて、農家と『切干大根にして納めてください』という交渉もしています」

そのような活動を保証するため、教育委員会が担っているのが事務作業の軽減だ。

「事務的な仕事にできるだけかかわらないで済むように、事務仕事をする専門の職員を、それぞれ週4日ぐらい雇っています。そういった形で栄養教諭が外へ出て、農家とつながり、あるいは新しい食材を開発する時間を確保できるようにしています」

岩崎さんも庄司さんも、南房総市で栄養教諭を務めたあと他市に転勤し、希望して再び南房総市の栄養士に就いた。岩崎さんはこう話していた。

「市町村が違うと、給食に対する思いとか、何を大事にするかというのが違う。同じ職種なのに、全然立ち位置が違うんです。栄養教諭の仕事は同じはずなのに違うんです。別の自治体に行ってそれが強く分かりました」