行政不服審査で、審査請求人(主に住民)の主張が正しかったときの裁決は「認容」という言葉を使う。しかし高知県教育委員会は「容認」という言葉を使った。単純な勘違いという可能性もゼロではないが、意識的に「容認」とした可能性もある。(依光隆明)

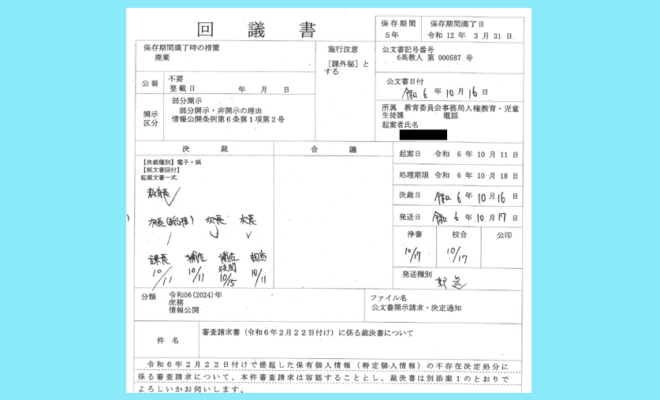

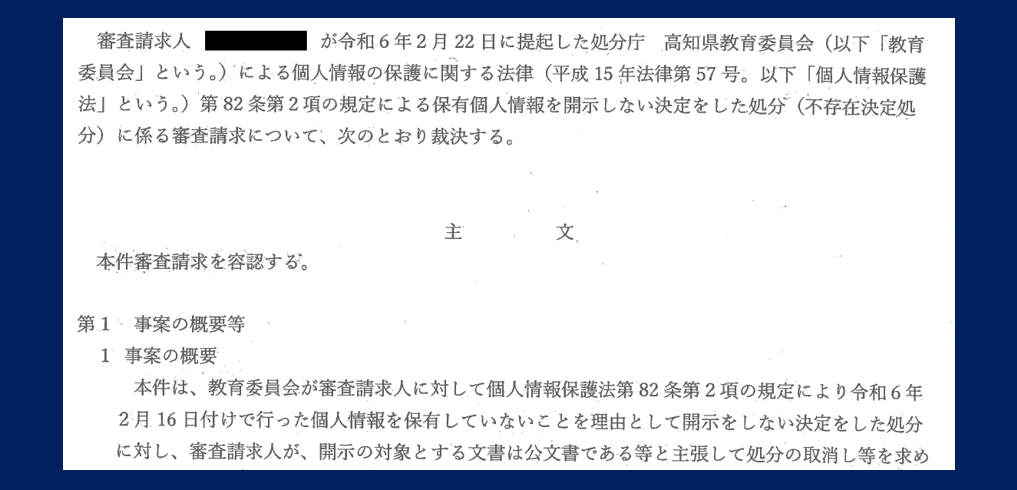

審査庁(県教委)が出した裁決書。主文は〈本件審査請求を容認する〉だった

なぜ「消極的に認める」なのか

おさらいしておこう。高知県内に住むAさんは、県立学校の処置に疑問を持って県教育委員会に情報開示請求を行った。請求文書の中に、学校が処置を出す際に校長が読み上げた文書も含めた。校長が読み上げたとき、Aさんのメモが追いつかなかったからだ。ところが結果は「不存在」(非開示)。読み上げ文書は私文書であり、開示対象文書としては存在しないというのが県教委の判断だった。それはおかしいのではないか、とAさんは行政不服審査法に基づく審査を請求した。

審査請求の相手方も県教委だった。審査対象となる処分を下したところを処分庁と呼び、審査請求を受けて審査するところを審査庁と呼ぶ。今回の場合、処分庁は非開示を判断した県教委。審査庁も県教委だった。処分庁と審査庁が同一となることはよくあるらしい。審査庁の役割は「裁決」を下すことだ。裁決は「却下」「棄却」「認容」のいずれかとなる。「却下」は申請自体が法に適していない場合で、「棄却」は処分庁の決定が正しい場合、「認容」は審査請求人(Aさんのこと)の主張が正しい場合。審査庁(県教委)は行政不服審査会に諮問し、審査会は「認容」という答申を出した。

当然、裁決も「認容」と予想されたが、審査庁(県教委)が出した裁決書には「容認」とあった。主文は〈本件審査請求を容認する〉。認容は行政・法律用語であり、「正当であると認める」という意味。容認は一般社会で普通に使われる用語で、「消極的に認める」という意味合いが強い。行政文書で容認を使う場合は「認めたくはないが、やむを得ず認める」という意味が込められるらしい。つまり認容と容認は意味が違う。これをどう受け止めたらいいか、Aさんは戸惑った。認容を容認と間違えたのであれば、Aさんの主張が認められたことになる。しかしそうではない可能性もゼロではない。

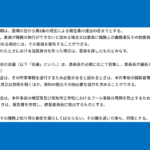

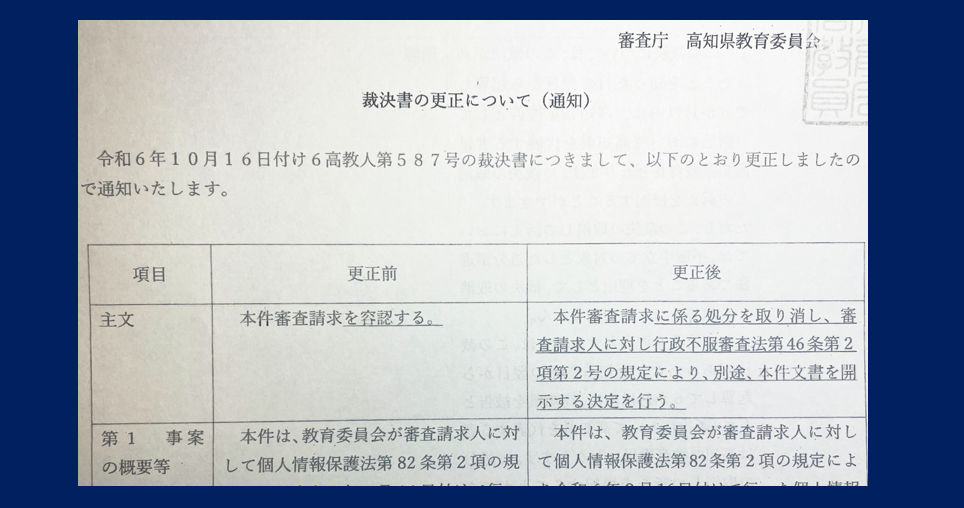

裁決書の更正通知。「容認」の過ちを認めたが、「認容」は使わなかった

単純ではなかった「更正」

Aさんが疑問点を質問すると、審査庁(県教委)は「更正」(行政上の誤りを正すこと)する旨の通知を送ってきた。「容認」が誤りだったと認めたことになる。あて先はAさんで、2024(令和6)年12月19日付。〈裁決書の更正について(通知)〉という題に続き、こう書いていた。〈令和6年10月16日付け6高教人第587号の裁決書につきまして、以下のとおり更正しましたので通知いたします〉

認容を容認と誤ったのであればそう書くだけでいいのだが、「更正」はそう単純ではなかった。主文の〈本件審査請求を容認する〉は以下のように更正された。

〈本件審査請求に係る処分を取り消し、審査請求人に対し行政不服審査法第46条第2項第2号の規定により、別途、本件文書を開示する決定を行う〉

〈本件審査請求に係る処分〉というのは非開示処分のこと。行政不服審査法第46条は〈処分についての審査請求の認容〉を定めていて、審査請求に理がある場合は〈審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する〉としている。要するに、処分庁(県教委)が下した非開示処分を取り消し、校長の読み上げ文書を開示するということだ。この更正通知もまたAさんを戸惑わせた。実は更正前の裁決書では「論点に対する判断」という項にこう書かれていた。〈本件文書は、(中略)開示しなければならない保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書に該当すると認められる〉。これを普通に解釈すると、開示されること自体は更正前に明らかとなっている。更正後の裁決書はそれを仰々しく主文に持ってきているだけだ。

更正後の事実は①主文から「容認」という言葉が消えたこと②通常なら「認容」という言葉に置き換わるはずなのに、「認容」が使われていないこと――。「認容」と表現されれば更正の趣旨が分かる。「容認」は「認容」の誤りだったと解釈できるからだ。しかし「認容」は使われなかった。裁決書は「却下」「棄却」「認容」のいずれかというのが通常なのに、なぜ「認容」が使われないのか。

立ち止まって冷静に分析すると、意識的に「認容」の使用を避けたと推論できる。理由はただ一つ、「認容」という言葉を使いたくなかったとしか考えられない。ということは、更正前の裁決書も意識的に「容認」を使っていたことになる。想像だが、「認容」を使わなかった理由には県教委なりの譲れぬこだわりがあるように見える。「認容」と書けば県教委の非開示処分が誤っていたことになる。それだけは絶対に認めたくないという強いこだわりだ。

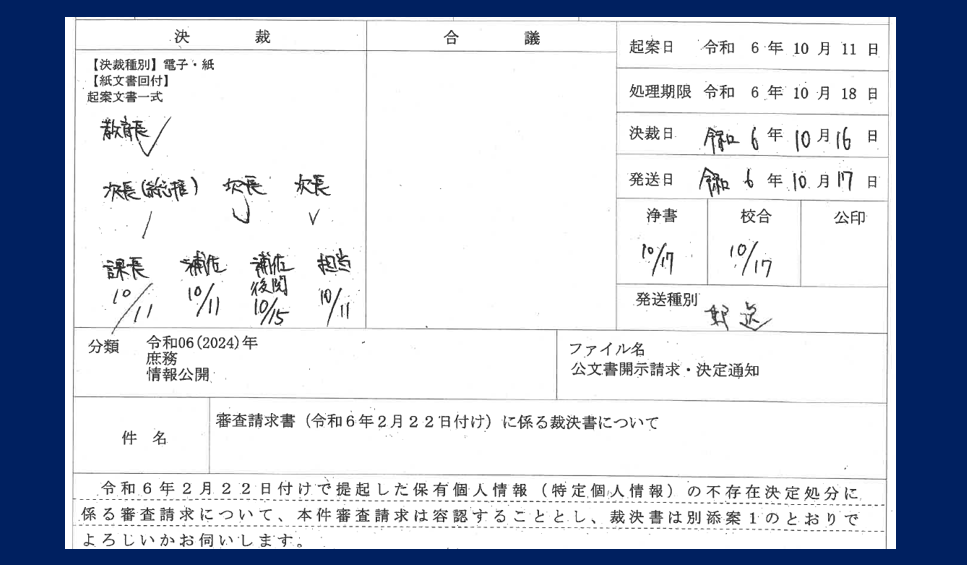

Aさんは裁決書の決裁文書(回議書など)も開示請求で入手している。それによると、起案したのは人権教育・児童生徒課。決裁ラインには教育次長まで7人の職名と氏名が連ねられている。うち4人が「承認」で、3人が「閲覧済」となっていた。認容を容認と間違えるような単純ミスを決裁ラインの7人全員が見逃すはずがない。おまけに教育長の欄にも「同意」とある。決裁文書を見ても、単純ミスで「容認」を使ったわけではないことが分かる。

裁決書の決裁文書。「容認」の文字と裁決書案の添付が記されている。別の決裁文書には7人の決裁者名が並んでいた

判断を変えないための「容認」?

前に触れたように、「容認」を行政用語として使う場合には「積極的に認めはしないが、許容する」という意味がある。現に建っている建築物について、「事前に建築申請書類は出ていないが存続を容認する」というような場合だ。想像を膨らませると、今回の県教委はこんなふうに思考したのではないだろうか。「どう考えても読み上げ文書は校長の私文書であり、開示請求の対象にはならない。県教委としてこの判断は揺らがないし、今後同じようなケースがあっても同じ判断をする。ところが今回は行政不服審査会で『認容』の答申が出てしまった。答申に逆らうつもりはないので、今回は開示するしかない。しかしそれは今回だけだ。非開示処分が誤りだったとは思っていないし、その考えを変えるつもりもない。監査請求人(Aさん)の主張を認めるつもりもない。だから『認容』という言葉は絶対に使わない。折衷的表現として『容認』という言葉を使う」。あくまで想像に過ぎないが、こう考えた方が合理的に見える。

そのように解釈すれば、更正後の裁決書でも「認容」という言葉を使わなかった理由が腑に落ちる。〈本県審査請求を認容する〉だと審査請求人(Aさん)の主張が正しかったことになってしまう。〈本件審査請求に係る処分を取り消し〉〈別途、本件文書を開示する決定を行う〉だとAさんの存在は消える。県教委が自分で処分を取り消し、自分で開示決定するだけだ。つまりAさんの主張が正しかったことを認めなくても済む。分かりにくいが、今後も非開示を続けようとすればスレスレこの表現でいくしかないと考えたのではないか。

「認容」と答申されたのに、「認容」とは裁決しない。「容認」を誤りだと認めて「更正」したのに、「認容」という言葉は使わない。そもそも〈本件審査請求に係る処分を取り消し〉〈別途、本件文書を開示する決定を行う〉だと裁決の本質が分からない。裁決するのは審査請求の当否、処分庁の処分についての当否なのだが、それがあいまいになってしまうのだ。監査請求人である県民に対し、これは不親切というほかない。極言すれば、審査請求に対するまっとうな裁決になっていない。

裁決書を読み直すと、さらに驚かされる「落とし穴」があった。(続く)