行政不服審査を請求すると、審査庁が審理をして裁決書を出す。裁判における判決文のような重要書類だが、信頼すると思わぬ落とし穴にはまることがある。引き続き高知県内に住むAさんの審査請求をたどってみる。(依光隆明)

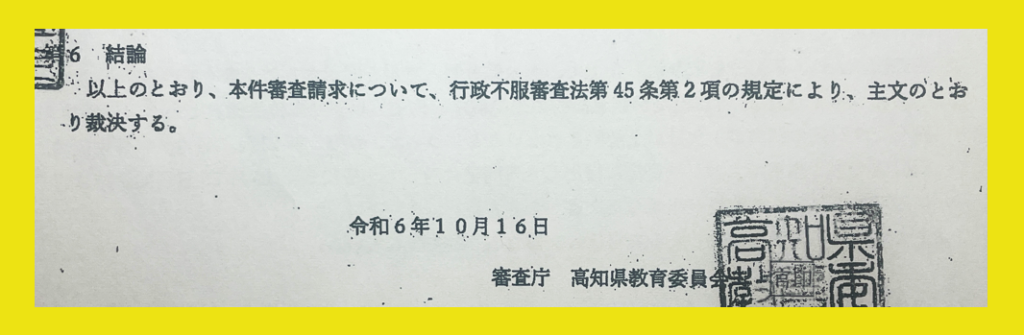

更正前の裁決書。「行政不服審査法第45条第2項」と明記されている

裁決の結論は「棄却」だった⁉

Aさんは県教育委員会の情報開示(非開示処分)に対して納得がいかず、行政不服審査を請求した。審理したのは県教委だった。つまり処分庁(非開示処分をしたところ)が県教委で、審査庁も同じく県教委、審査請求人がAさんという図式。2024年10月、審査庁(県教委)は裁決を出した。主文は「容認」だった。同年12月、それが誤りだったという更正通知が届く。主文はこう改められた。〈本件審査請求に係る処分を取り消し、審査請求人に対し行政不服審査法第46条第2項第2号の規定により、別途、本件文書を開示する決定を行う〉。通常は「認容」という言葉を使って審査請求人の主張が正しかったと裁決するのだが、なぜかその言葉を使わなかった。

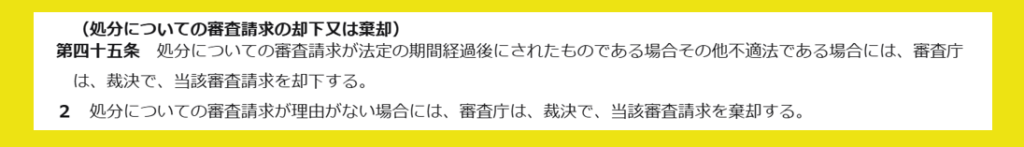

更正通知を見ると、更正箇所は主文だけではなかった。数えてみると六つある。気づかされたのは「結論」まで更正されていることだ。更正前の裁決書ではこうなっていた。〈以上のとおり、本件審査請求について、行政不服審査法第45条第2項の規定により、主文のとおり裁決する〉。さらりと読んでしまうが、行政不服審査法第45条第2項とはどのような内容かを調べて驚いた。第45条の条文は、(処分についての審査請求の却下又は棄却)と書いたうえで以下の文字を連ねている。

第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

45条は「却下」と「棄却」について定めていて、第1項が「却下」、第2項が「棄却」。つまり第45条の第2項というのは「棄却」について記している。言うまでもないが、行政不服審査の裁決書は裁判の判決に等しい。その結論が、実は「棄却」になっていた。処分庁の主張が正しく、Aさんの主張には正当性がないということだ。

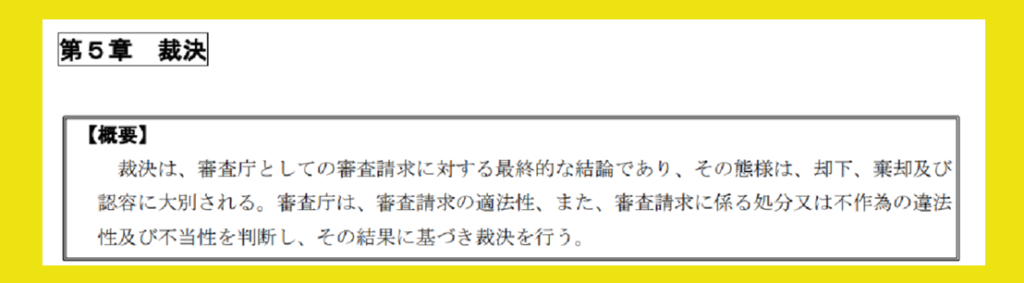

総務省行政管理局の「行政不服審査法事務取扱ガイドライン」(2022年6月)。裁決は却下、棄却、認容に大別されると書かれている

「容認」の意味合いが違ってくる

何度か説明したように、行政不服審査における裁決は「却下」「棄却」「認容」のいずれかとなるのが通常とされている。ところが裁決書は主文で「容認」というあいまいな言葉を使い、結論では「棄却」の条文を根拠として〈主文の通り〉と表現した。「容認」は裁決における行政用語ではない。つまりどのような意味か判然としない。その根拠として挙げた条文が「棄却」を指すものであれば、主文の「容認」は「認容」とは全く違う意味だと取られることになる。極端な話、実質的には棄却だったと取られかねない危険性がある。

よほど慎重な人でない限り、根拠となる条文の中身なんて詳しくチェックしない。今回はAさんが不明点を質問したことで更正通知が来た。Aさんの質問がなかったら「棄却」を根拠とする「容認」の裁定がそのまま残ったことは間違いない。意味不明の裁定が確定していたことになる。

行政不服審査法の第45条。第2項は「棄却」について定めている

頑固に「認容」は使わない

更正前の裁定書は「容認」というあいまいな言葉を使い、結論では「認容」の正反対となる「棄却」の条文を載せた。裁定書という権威ある文書にしては信じ難いほど理解不能な構成になっているのだが、最大の問題はこれが単純ミスか故意かということだ。更正後も「認容」という言葉を使わなかったことを考えると、「容認」は単純ミスには見えない。行政不服審査会が「認容」という答申を出しているのだから、通常はそれをそのまま裁定書に使う。ところが裁定書は「容認」とした。更正後の裁定書でも頑固と思えるほどに「認容」という言葉を使っていない。しかも更正前裁定書の決裁書類には起案者から教育次長まで7人の決裁ラインが「承認」または「閲覧済」を記している。「認容」と「容認」を取り違えた裁定書案が7人の目を通り抜けるとは思えない。

県教育委員会が入る県西庁舎(右下)=高知市丸の内1丁目、Google Earthより

こんな取り違えが起こる?

では「結論」に載せた法律の条文はどうか。「承認」「閲覧済」のチェックを付けた幹部はおそらく激務の中で仕事を続けている。法律の条文までいちいちチェックしないと推測する方が合理的だろう。そう考えると、条文は取り違えた可能性がある。更正後の「結論」はこうなっている。〈以上のとおり、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法第46条第1項の規定により、主文のとおり裁決する〉。第46条第1項は(処分についての審査請求の認容)として以下のように書いている。

第四十六条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

審査請求(Aさんの主張)が正しい場合には処分庁の処分を取り消しまたは変更するという条文だ。更正前の「結論」が主文の根拠としてこの条文を挙げていれば、裁定は「認容」と解釈できる。つまりAさんの主張が正しかったことになる。仮に主文が「容認」であっても、単純ミスで「認容」を「容認」と書き誤ったという解釈が通用するのだ。ところが結論の条文が45条第2項の「棄却」となっていたら話はぜんぜん違う。いったい何をどう裁定したかったのか、公文書がこれほど支離滅裂でいいのか、驚きが消えない。(続く)