演奏活動50周年を迎えたバイオリニストの大谷康子さんが5月10日、全国ツアーの第一弾コンサートを高知市の県立美術館ホールで開く。記念すべき第一弾に高知を選んだのは、大谷さんにとって高知は古里だから。父親が高知市、母親が北川村出身とあって、「私の気質は高知です」と話す。今回弾くのは世界最高峰の名器・ストラディバリウス。300年以上も前に作られた名器で県民にクラシックの妙趣を堪能させてくれる。(依光隆明)

50周年記念ツアーの特集ページ=大谷康子さんのホームページより

1702年のストラディバリウス

ストラディバリウスはイタリアの弦楽器職人、アントニオ・ストラディバリ(1644?∼1737)が作った作品群のこと(息子の作品も含める)。ストラディバリは17世紀後半から18世紀前半にかけてイタリア北部・クレモナで活動した人物で、バイオリンを中心に600ほどのストラディバリウスが現存している。質感、音質は300年たっても衰えることはなく、その技術は現代でも再現不可能とされている。当然ながら価値は高く、状態のいいものは軽く10億円を超える。

今回、大谷さんが弾くのはストラディバリが1702年に制作した「ロード・ニューランズ」と呼ばれるストラディバリウス。ストラディバリの作品は1700年から1720年までが「黄金期」とされている。ロード・ニューランズは黄金期を迎えたストラディバリが生み出した最高クラスのバイオリン。所蔵する日本音楽財団が2024年12月に大谷さんへ貸与した。1年間にわたって大谷さんが使うことになっている。

日本音楽財団のホームページによると、名前の由来は「英国のニューランズ卿(1825-1906)によって生涯大切にされていた」ため。特徴について、「裏板はカエデの一枚板で、右上に向かって傾斜した美しい幅の異なる杢目が見られる。横板とスクロールにも同様の杢目が見られる。表板のスプルースの木目は、中心は細く、両端に行くほど幅はより広い。ニスはオレンジがかった鮮やかな黄金色である」と書いている。

1702年にストラディバリが制作した「ロード・ニューランズ」=日本音楽財団のホームページより

国内外でマルチに活躍、テレビでも

大谷康子さんは仙台市で生まれ、名古屋市で育った。東京芸術大学に進学したころから本格的な演奏活動をスタート。博士課程を修了し、同大学の客員教授を経て現在は東京音大の教授や東京芸大ジュニアアカデミー特別教授などを務めている。演奏活動は国内外で続けていて、ウィーン、ローマ、ベルリンなど世界各地でリサイタルを開いたほか、NHK響、モスクワ・フィル、キーウ国立フィル、スロヴァキアフィルなど国内外の著名なオーケストラと共演している。2025年がデビュー50周年に当たることから、ことしの1月10日には東京のサントリーホールで「大谷康子 デビュー50周年記念特別公演」を山田和樹の指揮、大谷康子50周年記念祝祭管弦楽団の伴奏で成功させた。皇室一家と親しいのもよく知られていて、大谷さんはこんなことも明かす。「1月10日の前日、上皇后美智子さまから電話があったんですよ。『頑張ってね』と」。2024年10月に右大腿骨上部を骨折したこともあり、美智子さまはコンサートには来られなかった。

テレビに出てバイオリンを普及することにも熱心で、「題名のない音楽会」(テレビ朝日)には300回以上出演。BSテレビ東京の「おんがく交差点」にはレギュラー出演し、春風亭小朝とともにパーソナリティーを務めている。著書は『ヴァイオリニスト 今日も走る!』(KADOKAWA)。

大谷康子さん=ホームページより

父は高知工業から東大、大学教授

仙台や名古屋に住んでいたのは父・大谷南海男さんの勤め先の関係からだ。南海男さんは1918年高知市小津町に生まれ、高知工業学校(高知工業高校の前身)を出て旧制高知高校、東京帝国大学工学部へと進んだ。海軍技術将校となって中国に赴任し、帰国後広島の海軍工廠で実験部員をしているときに病を得て療養。終戦から7年後の1952年、仙台市の東北大学金属材料研究所に招かれて助手となった(戦後、公職追放を経て1950年4月に同研究所に招かれたという資料もある)。同大学の助教授を経て1959年、名古屋工業大学金属工学科の教授として名古屋に移る。1973年に九州大学教授になったあと、退官後は福井工業大学で教授を務めた。専門は金属工学で、『金属表面工学』(日刊工業新聞社)などの著書がある。南海男さんが亡くなったのは2020年。102歳10か月の長寿だった。

母親の数恵さん(旧姓新田)は南海男さんの2歳下。山深い北川村木積(こつも)の出身で、東京の女子美術専門学校(現在の女子美術大学)に進んで日本刺繍を学んだ。四方を山に囲まれた辺境の集落から東京に出ることに父親は強く反対したらしい。その反対を押し切って数恵さんは東京に出る。卒業後、中国・青島の高等女学校に先生として赴任。数恵さんは妹の幸寿(ゆきじゅ)さんを招き、幸寿さんは青島の高等女学校に通った。やがて戦火は激しくなり、終戦。幸寿さんは終戦前に帰国していたものの、混乱の中で数恵さんは中国に残される。「もう生きていまい」と家族があきらめたころに帰国し、北川村のお隣、奈半利町で青年学校の教師に就いた。

学制改革で青年学校が廃止となったころ、数恵さんは高知市で新制丸の内高校(旧県立高知第一高等女学校)の教師となる。出会ったのが、病気療養のため高知の実家で過ごしていた南海男さんだった。

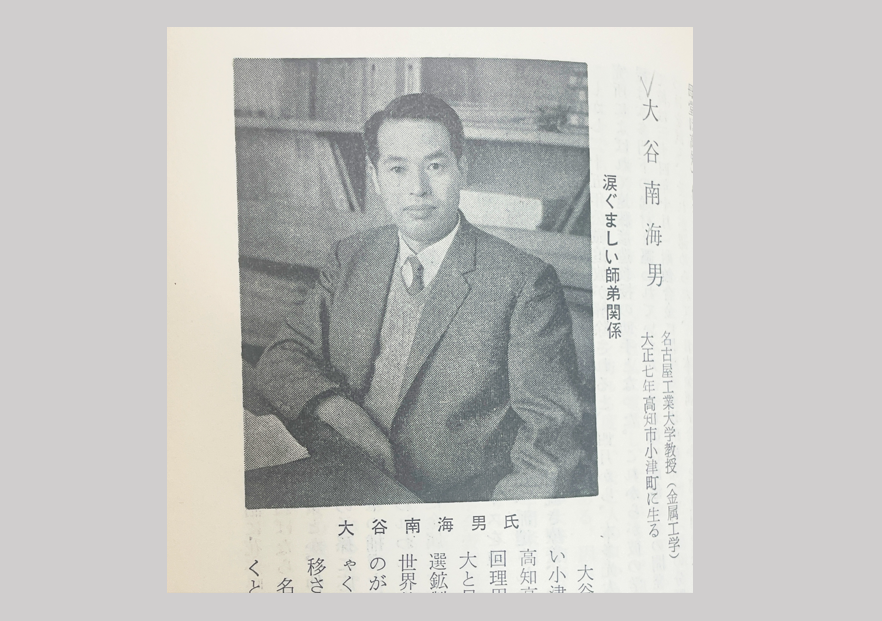

『潮吹く鯨が泳ぎよる』(1966年)の大谷南海男さんのページ

丸の内高校で運命の出会い

大谷南海男さんは丸の内高校で数学または理科の教師をしていた。東北大に招かれることが決まったとき、南海男さんは数恵さんにこう言った。「一緒に来てくれないか」。仙台に赴任した南海男さんを追って数恵さんも仙台に行く。またも父親の反対を振り切った。結婚して数年後、やっとできた一人娘が康子さんだ。

北川村木積にある数恵さんの実家は幸寿さんの長女、新田文江さんが守っている。南海男さんと数恵さんのことを、「戦争のおかげで出会ったようなもんやきねえ。ドラマやねえ」と話す。従妹となる大谷康子さんとは今でも仲がいい。「小さなころ、数恵おばさんが連れて木積にも何度か来よった。小っちゃいバイオリンを持ってきて弾くもんやき、近所のみんなが珍しがって集まってきた」と懐かしむ。

大谷康子さんがバイオリンを始めたのは3歳のとき。全く音楽一家ではなかったが、父母に頼んで習い始めた。大谷さんは「3歳のときに天職に出合えた」と表現する。旧制高知高校出身者の人物伝をまとめた『潮吹く鯨が泳ぎよる』(田村真一著。1966年「土佐と東京社」)の南海男さんのページにはこんなくだりが載っている。「数恵夫人との間にはことし10歳になる康子ちゃんがある。康子ちゃんは昨年三月全国から選ばれた十人の才能教育児の一人として全米二十数カ所をヴァイオリンを提げて演奏旅行をした」

5月10日のコンサートのちらし

「高知を最初にしたかった」

今回のツアーは「大谷康子デビュー50周年記念公演 大谷康子&イタマール・ゴランデュオリサイタル」と銘打った。パリ在住のピアニスト、イタマール・ゴラン氏と2人でブラームスのハンガリー舞曲第5番やサラサーテのツィゴイネルワイゼンなどを奏でる。高知市高須の県立美術館ホールで5月10日午後2時開演。主催は県立美術館。よんでん文化振興財団の協力があり、チケット料金は前売り2000円、当日2500円に抑えられている(全席自由)。問い合わせは088-866-8000。

5月10日の高知を振り出しに同月26日まで、全国12カ所で14公演する。高知のことは常に意識していて、「高知の血が濃いというか、私、気質は高知なんです」と大谷さん。「だから今回も高知を一番最初にやりたかったんです」。今回弾くストラディバリウスは「よく鳴ります。ぜひ聴いてください」と話している。