2011年3月に起きた福島第一原発事故の影響で、福島県内にはまだ人が居住できない場所が広大にある。それらの地域の多くは原発から北西方向に広がっている。原発が大量に放射能を吐き出したとき、たまたま北西方向に風が吹いていたからだ。原発から北西に30キロ離れた浪江町津島地区と33キロ離れた飯舘村長泥地区、隣同士でありながら対照的な両地区の現状を伝える。(寺島英弥)

環境再生事業による農地造成を終えた福島県飯舘村長泥の第4工区。稲作再開にはなお年月を要する=2025年4月14日

二つの地域の住民が集う

東京電力福島第一原発事故から14年後の今も、福島県浜通りの被災地に「帰還困難区域」がある。筆者が継続的に取材する浪江町津島地区では、避難先の住民659人が2015年に原告団を結成し、山手線の内側の約1.5倍もの全域除染を国、東電に求める「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」を仙台高裁で闘っている。隣接する飯舘村長泥地区も帰還困難区域となったが、歩みは対照的だ。長泥地区は環境省が村内の除染土を再生利用する農地造成を受け入れ、ふるさとは変貌した。5月で避難指示解除から2年となるが、帰還者はおらず、農業再開の未来図も見えない。

二つの地域の住民らが集う勉強会が2025年3月、津島で催された。

「ふるさとを返せ」裁判に立ち上がり、津島地区全域の放射線量調査も行った津島の住民たちと、調査を支援した木村真三さん㊨=2022年8月27日、福島県浪江町

「ふるさとを返せ」裁判を闘う津島住民

津島地区は、JR常磐線が通る浪江町中心部から西の阿武隈山地に約30キロ分け入った山あいにある(標高約450メートル)。約400世帯、1400人が農業などで暮らした山里は、原発事故が拡散させた放射性物質で汚染され、全域が帰還困難区域とされた。

津島の住民は原発事故当初、20~30キロ離れた町場から逃れてきた約1万人を受け入れ、炊き出し、宿泊などの支援をした。井戸や山の水が豊富で、コメや食べ物の蓄えもあった。「八つの行政区の集会所や、学校、公民館などは、足の踏み場もないほど避難者で溢れた。親戚や見知らぬ人まで30人以上の避難者を世話した民家もあった」。昨年3月、仙台高裁での意見陳述で、原告団長の今野秀則さん(77)=下津島行政区長=は語った。結(ゆい)の伝統で支え合って暮らす住民たちの献身だった。

事故直後は町役場も津島に移動したが、避難は数日と考えて線量計は持参せず、放射線のデータの全くない状況に住民、避難者は置かれた。原子力安全技術センターは緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を稼働させており、原発から津島方面への高濃度の放射性物質飛散を試算したが、国、県は公表せず、近隣の異常なデータ検出も町に伝えなかった。故・馬場有(たもつ)町長の決断で全住民が町外へ避難したのは、原発で3度目の水素爆発をテレビが報じた3月15日だった。

「何も知らされず強い放射線の中に捨て置かれ、離散を強いられ、ふるさとを奪われた」(今野さん)という心情が津島の人々を集わせ、「原発事故の完全賠償を求める会」設立を経て2015年9月に全戸の半数近い218世帯、659人もの原告団を結成。国と東電を相手に、国策だった原発で起きた事故に対する責任を認めさせ、事故前の津島を取り戻す全域除染(原状回復)などを求める裁判を起こした。帰還困難区域の住民だけの「ふるさとを取り戻す」集団訴訟は、全国の原発訴訟で唯一だ。

福島地裁郡山支部の2021年7月の一審判決は、国、東電の責任と、健康被害への不安、帰還困難な境遇への慰謝料を認めたが、全域除染は「方途がない」と却下した。仙台高裁で続く控訴審にも住民たちは集い「ふるさとを返せ」と訴え続ける。

原告団は、山を含めて津島全域の放射線量測定にも費用を分かち合って取り組んだ。支援者の一人が、獨協医科大准教授で放射線衛生学研究室・福島分室長の木村真三さん(57)=愛媛県鬼北町出身=だ。東海村臨界事故(1999年)やチェルノブイリ原発事故(1986年)などの現地調査や現地の支援に取り組み、福島第一原発事故直後の津島でも放射線測定を行った。この分野の第一人者だ。住民たちとの測定作業を、筆者が同行取材したのは2022年8月。測定先の赤宇木(あこうぎ)地域は、道や田畑、家々も雑草雑木に覆われていた。そのうちの一軒に木村さんが防護服姿で分け入っての測定線量は「4.3マイクロシーベルト毎時、高い所で5.55あった」。平常値とされる「0.23」の20倍余りの高さだった。

木村さんは「原発事故後の3月28日に入った赤宇木では、集会所にまだ10人ほどがいた。測定すると、駐車場で80マイクロシーベルト(毎時)、室内で30近くもあり、すぐに避難を訴えた」という残酷すぎる現場を回想した。当時は厚生労働省所管の労働安全総合研究所(川崎市)に勤務していたが、その体験が福島、そして津島の支援へと身を投じさせた。

帰還困難区域の当事者や市民らが集った「津島地区の復興とは何か」勉強会=2025年3月23日、浪江町津島

環境再生事業を語った前長泥区長

「津島地区の復興とは何か」と題する勉強会は2025年3月23日、現地の交流施設「つしま活性化センター」で開かれた。企画は木村さんで、自身が代表理事を務める「ヒューマニタリアン・サポーツ」と「原発事故影響研究所」(池内了・代表理事)の主催。津島や飯舘村の住民、原発事故に関心深い市民、メディアなど60人が集った。

木村さんは「被災地ではさまざまな問題が起きている。業績目当てで、研究者らが当事者に寄り添うかのように現地に入り、目当ての実績を得ればよいということもしばしがある。また、住民参加という美辞で、現実は住民が利用されるだけという事業がある。ふるさとに帰りたい、という人がどうすれば帰れるか。研究者は真実を言えば、国から研究費を脅かされ、正しいことを言えなくなる現実がある。津島を残す、文化を残すには、みんながもっと賢くなり、その方法を考える集会を続けていかねば」と呼び掛けた。原発事故後、同じく帰還困難区域となった飯舘村長泥を取材してきた依光隆明さん(67)=NEWS KOCHI主宰・朝日新聞時代に連載企画「プロメテウスの罠」を手掛ける=が高知から参加し、「国はかつての英国の植民地政策と同様に、被災地同士、住民同士を(慰謝料や賠償金/自治体ごとの復興施策で)ばらばらに分断させ、交流させなかった。つながる場が必要」と訴えた。

「もう一つの帰還困難区域」の当事者として参加したのは、長泥の鴫原良友さん(74)。原発事故前年から2020年まで行政区長を務め、高線量下の混乱と避難を体験した。「3月17日 14時17分 95.1(マイクロシーベルト毎時)」。原発事故後、長泥十字路で計測された放射線量の記録が今も掲示板に残る。目を疑う数値がこの日から続き、マスコミが飯舘村の異常を報じるようになって、鴫原さんは同27日、孫ら家族を地区外に自主避難させた。自身が避難したのは、飼っていた6頭の牛を6月23日、福島県家畜市場での競売に出した後だった。区長として奔走する役目を背負っていたからだ。原発事故後、無人の集落は荒れ、田畑は原野に戻った。

勉強会と前後し、鴫原さんに同行して長泥を回った。津島とは別世界が広がっていた。往時ののどかな山村の面影は数百万トンの土で埋められ、4つの工区の大規模農地が計画(計22㌶)、造成されて風景は変貌した。長泥地区環境再生事業。原発事故から6年後、被災地の除染を担う環境省から地元が受け入れた、村内の除染土を農地造成に(暫定規制値・5000ベクレル/㌔未満に選別、調整して)再生利用する事業だ。

膨大な除染排土の処分見通しに苦慮した同省が、全国の公共事業向けに資源化したい実証事業の意味もあり、受け入れれば、長泥を「復興再生拠点」に指定し避難指示解除する可能性を住民に提案したのが2017年。ふるさとへの帰還の希望を模索してきた住民には苦渋の決断だったという。その経緯は「NEWS KOCHI」の依光さんの記事に詳しい。放射能汚染と生きる。飯舘村長泥のいま①元区長の嘆き「義理人情が通じない」 – News Kochi|地域ニュースサイト 高知の最新情報を深掘り報道

長泥にある花の栽培試験ハウスで、大輪のラナンキュラスを手にする鴫原良友さん=2025年4月14日、飯舘村長泥

農地完成でも稲作はなお数年先

長泥地区は2023年4月、「特定復興再生拠点区域」とされた農地と集会所エリア、その周辺の計186㌶の避難指示が解除された。それから2年。同区域内(約180人が住民登録)で帰還者はまだない。造成中の農地は、計画着手から7年を経過してようやく、第4工区が暗渠工事を終えて今年度、村に引き渡される見通しだ。

環境省の農地造成は従前の土地を再生土壌(村内の除染土)で埋め、村外の未汚染土壌で覆って遮蔽し、その上に作土を盛って稲作を始める計画。世界でも前例のない実証実験だ。同省は第4工区の引き渡しについて、飯舘村、長泥の地権者と協定書を結ぶ運びで、コメの出荷制限解除への栽培試験、実証試験(計3年)を始める協議も村、地元と県の間で始まるという。他の3つの工区は工事中、設計中で完成は見通せない。ただ新しい農地は、表土の凹凸を平らに落ち着かせるのに数年は掛かり、持ち込んだ土を肥やす作業も要し、すぐに水田とはならないのが農家の常識という。

「基盤から農地を直してもらったのはいいが、それはコメ、野菜を昔のように作っていい、というゴーサインではない。あと(少なくとも)4年経たないと自分たちのものにならない。それでは遅い。原発事故からもう14年。おれたちが80歳になってからでは、もう作れない。『(復興のために)住民が、がんばらないとだめ』と言われると、きついんだ」。勉強会の席上、マイクを握った鴫原さんは訴えた。

長泥が避難指示解除された2年前、復興拠点区域内の住民登録は62世帯、197人だった。環境省は将来、180人の帰還を想定するが、現在、長泥への帰還者はいない。鴫原さんは、解体されてなくなった自宅跡に、井戸や電気もあり寝泊りできるプレハブの「別荘」を建て、ふるさととの絆をつないでいる。仲間の住民たちと農地管理の草刈りや、環境省の花作り実証試験のハウスの作業に通う。

ハウスでは多彩なアルストロメリア、ラナンキュラスなどを育てる。環境省の現地スタッフは一生懸命だという。しかし、「農業の再開には準備が必要で、技術を身に着け、計画を立てねばならない。が、国の関心事は、放射性物質が移行するのかしないのか。それだけを調べたいように思える」。栽培試験を長泥住民の自立のために役立てたいのが鴫原さんらの思いだ。知りたいのは長泥の花やコメが売れるかどうか。だが独力の農業の経営再開は多額の資金を要し、70代中心の現状では難しいという。

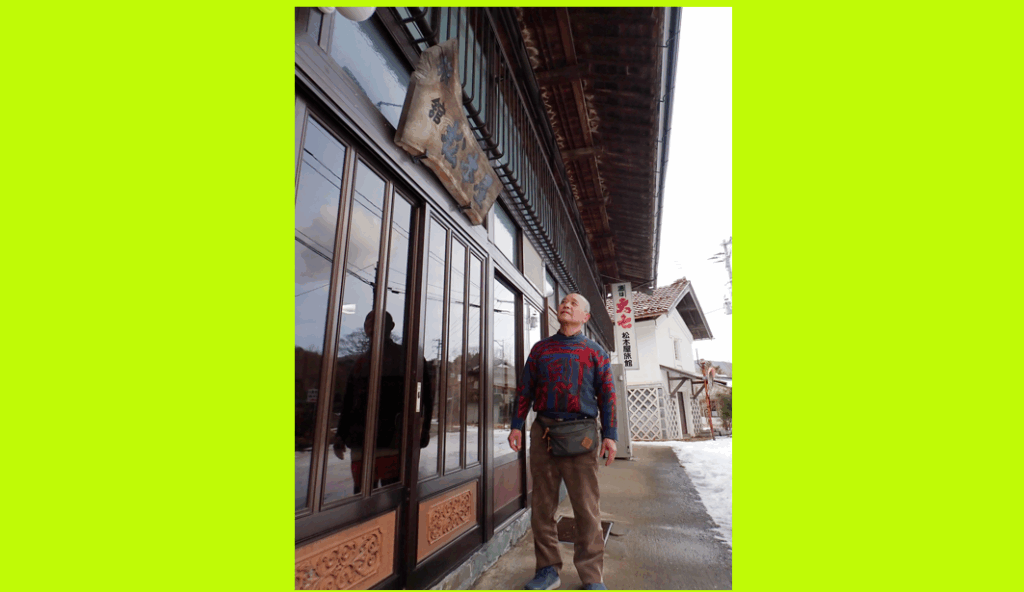

公費解体を迫られた先祖代々の「松本屋」旅館を守った原告団長の今野秀則さん。住民の絆も守ろうと努めている=2025年2月17日、浪江町津島

住民主体の復興を求める当事者

環境省、村、長泥住民による環境再生事業の運営協議会も、すでに17回催されている。「当事者の思い、農家の経験から本音で話したいが、国の官僚や研究者らの中で地元は5、6人だけ。ここで暮らしてゆかねばならない立場を訴えても、全然と言っていいほど話は通らない」。安全なコメ、質の良い花といった成果を早く長泥から全国の人々に示すことが、事業の評価にもつながるのでは、と鴫原さんは考えるのだ。

勉強会に津島から参加した原告団長の今野さんも発言し、「国の被災地への姿勢は、『知らしむべからず、寄らしむべし』。津島でも、帰還困難区域全体の長期計画をどうするのか、示していない」と語った。国が津島で行っているのは分断だ。

津島では23年3月、中心地の153ヘクタールが除染され、国から「復興拠点」として避難指示を解除された。が、津島全体のわずか1.6%の面積(交流施設や町営住宅が整備された)。昨年1月には拠点外でも「帰還の希望」を条件に家屋を国費で解体・除染する制度も始まった。住民個別の判断を期限付きで迫り、原告団が求める全域除染を棚上げして帰還困難区域の現状に「幕引き」しようとする、住民分断の意図があるのでは――と受け止める人は多い。名ばかりの「復興拠点」の外側の98.4%は帰還困難区域のままで、ふるさとの全体をどのように再生するか、事故前の暮らしの再生を求める住民にどう応えるのか。その将来計画を国は全く示していない。

今野さんも、「曽祖父か祖父が、明治の終わりか大正初めに開いた」という自宅の旅館「松本屋」を解体するか否かの決断を迫られ、家族への負担や地域の伝統への責任の板挟みで苦しんだ末、自費での回収、保存を決断した。住民が集う場にしたいという。「地域住民が主体となって、ふるさとを復興する。そのための協議の場が、津島でも必要と思っている」

二本松市東和町の有機米農家、菅野(すげの)正寿さん=福島県有機農業ネットワーク前代表=も発言し、「農家には、自分の田んぼでコメを作る権利がある。国は、実験じゃなく、コメを作る権利を農家に返すことが大事だ。住民主体の復興でなくてはならない。その声を村や町が聴き、国と向き合うことが求められている」と語った。会場からも、長泥、津島の人々に連帯を表明する意見が相次いだ。