情報公開条例に基づく開示に不満があるとき、住民側は異議を申し立てることができる。高知市の場合は市行政情報公開・個人情報保護審査会に審査請求を行って市側の主張と審査請求人の申し立てを審査するのだが、その審査会が2年にわたって開かれていなかったことが分かった。(依光隆明)

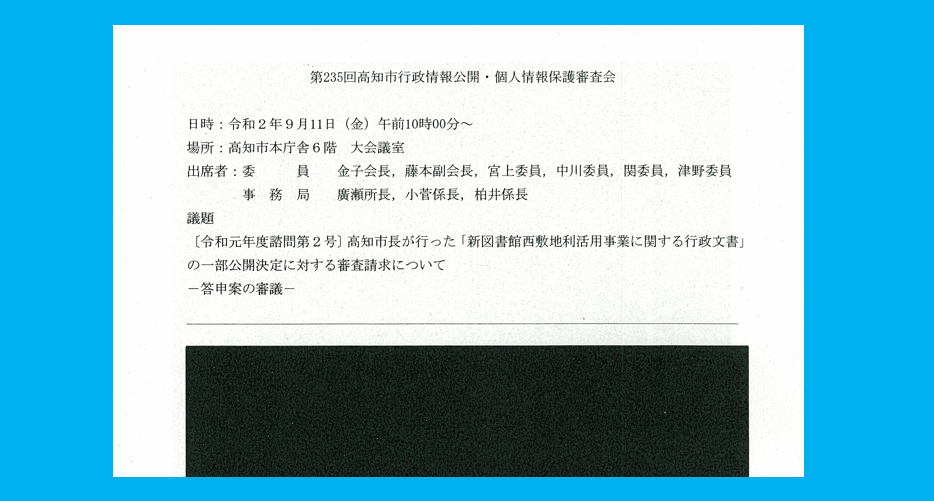

高知市行政情報公開・個人情報保護審査会の議事録。議題までは公開だが、議事の中身はすべて黒塗りだった

最後に行われたのは2023年1月26日

News Kochiは情報公開請求を行って市行政情報公開・個人情報保護審査会の過去5年間の議事録などを入手した。それによると、審査会が開かれたのは2020(令和2)年度に6回、2021(令和3)年度に2回、2022(令和4)年度に2回で、2023(令和5)年度はゼロ。2024(令和6)年度も開示時点(2025年2月3日)ではゼロだったが、議事録開示後の2025年2月中旬に1度開かれている。その前に開かれたのは2023年1月26日なので、2年以上も開かれていなかった。

高知市広聴広報課によると、開かれない理由は審査請求自体が少ないから。2023年度は審査請求がゼロだったとみられる。

2020年度と21年度は通常の審査会だけでは足りず、少人数の部会も開いている。必要があれば部会を作ることは審査会の「規則」で定められている。開示資料によると、2019(令和元)年以降に部会を作ったのは2つのケース。いずれも2019年度に諮問された案件で、一つは「新図書館西敷地利活用事業に関する行政文書の一部公開決定に対する審査請求について」。もう一つは「保護停止決定通知書及び同通知書に係る起案文書の非公開決定に関する審査請求について」。前者は2020年度にかけて7回、後者は2021年度にかけて8回の部会が開かれていた。

審査会、部会を合わせると2020年度は12回、2021年度は4回の会合が開かれている。それが2022年度に2回、2023年度はゼロになったことになる。

高知市行政情報公開・個人情報保護審査会の名簿

弁護士、学識経験者、元市職員

審査会の委員は高知市行政情報公開・個人情報保護審査会条例で「10人以内」と定められている。条文を取り出すと、「地方自治並びに行政情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する委員10人以内」とされている。現在の委員は6人。内訳は弁護士2人のほか、大学関係者3人、高知市の元職員1人。他の自治体ではメディア関係者や一般市民が入ることも多いが、高知市の場合は基本的に弁護士、学識経験者、元職員という構成になっている。

任期は2年で、現在の委員の任期は2025(令和7)年9月まで。開示された名簿で過去の2期を見ると、弁護士2人と高知大関係者2人は現在と同じ。高知市の元職員は前の期までは別の元市職員が務めていた。現在は高知大学関係者が就いている残り1枠は、2期前には高知市人権教育推進委員の女性が務めた。期ごとに1人ずつ入れ替えているのかもしれない。

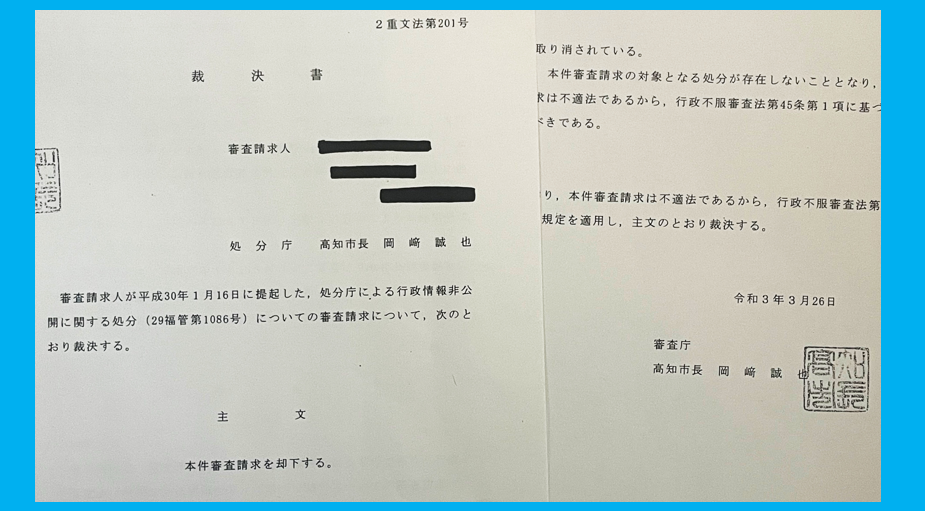

開示された裁決書。審査請求人に処分の不当性を追及されるのが市長(処分庁)、裁決を下すのも市長(審査庁)

「被告」が「裁判官」?

開示された情報に黒塗りがあるケースは少なくない。当然ながら市民側は黒塗り部分を知ることはできず、何が書かれているのかを知っているのは黒塗りした側の市当局だけ。書類を作った市当局に開示か否かの判断を任している図式になる。そういう意味では現在の情報公開制度は性善説に基礎をおいている。市当局の良心に頼っていると言い換えてもいいのだが、ことはそう単純ではない。市当局にとって都合の悪い書類は隠したい。もっといえば、隠さなければならないと信じる職員がいる。必然的に、開示されるべき部分まで黒塗りされることがゼロではない。それに対する市民の対抗手段が審査請求なのだが…。

審査請求の流れはこうなっている。①開示された行政情報に不服を持つ市民が審査庁(市長)あてに審査請求をする②市長は市行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問する③諮問を受け、審査会が開かれる。事務局は市当局が務める④審査会は審査庁(市長)に答申を出す⑤答申を尊重しながら審査庁(市長)が「裁決書」を下す⑥採決に不服がある市民は6カ月以内に裁判を起こすことができる――。市長が行った処分(出すべき情報を開示しない)に不服があれば市長に審査請求を出し、それに対して市長が裁決を下すのだ。いわば「被告」が「裁判官」という構図になっている。裁決に不満があれば本当の裁判に訴えればいいというのが制度の趣旨なのだが、市民にとって裁判のハードルはとてつもなく高い。市民としては審査会にまっとうな審査をしてもらい、その答申を市長に尊重してもらうほかない。つまり良識に頼るしかない。

「処分を取り消す」と書かれた裁決書。非公開処分が取り消され、公開となった

開示しない理由はない、と答申

開示された裁決書(5年間で五つ)を見ると、審査会が審査請求を全面却下したケースは少ない。多くは処分者(市長)に一部の開示を求め、それ以外を棄却するケース。一つだけ全面開示(非開示処分取り消し)の裁決があった。2018(平成30)年に審査請求があった「高知市が固定資産税の評価計算に使用している土地所在図と航空写真を重ね合わせたもの」に関する情報公開だ。市役所は「重ね図を公開すれば土地境界のトラブルが発生する」などと主張したが、審査会は市の主張を認めなかった。「理由」の結論部分はこうなっている。〈審査会としては、本件行政情報を新たに公開することにより、特定の土地所有者に利益を与え、又は不公平を生じるといった土地境界の問題等が発生するとは認められず、当該若しくは将来同種の事務等の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずると認めるに足りる合理的な理由があるとはいえないことから、本件行政情報は、条例第9条第6号には該当しないと認められるため、公開すべきと判断する〉

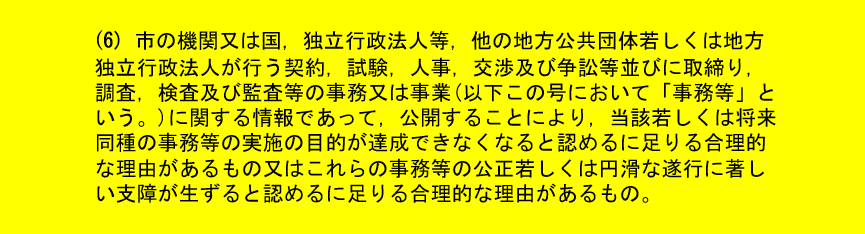

非公開にできる例外規定を盛り込んだ高知市行政情報公開条例第9条第6号。恣意的運用の温床ともなっている

「公開」うたいながら例外を列記

条例第9条第6号というのは市行政情報公開条例の第9条第6号のこと。9条は「公開義務」をうたう半面、例外を列記している。例外の一つが6号で、こう書かれている。

〈市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う契約、試験、人事、交渉及び争訟等並びに取締り、調査、検査及び監査等の事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは将来同種の事務等の実施の目的が達成できなくなると認めるに足りる合理的な理由があるもの又はこれらの事務等の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずると認めるに足りる合理的な理由があるもの〉

ここにある〈将来同種の事務等の実施の目的が達成できなくなる〉や〈事務等の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずる〉は恣意的な運用につながる恐れがあり、実際に非公開理由として行政側がよく使っている。「事務の円滑な遂行に著しい支障」を主観で判断できるのだから行政側にとっては便利この上ない。しかも多くの場合にそれが通用してしまうのだが、この案件では〈同種の事務等の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずると認めるに足りる合理的な理由があるとはいえない〉と審査会が歯止めをかけた。

市当局が非開示にした案件を正面から覆すケースは珍しい。審査会の答申によって、「固定資産税用の土地所在図と航空写真の重ね図」は今後も公開されることになる。