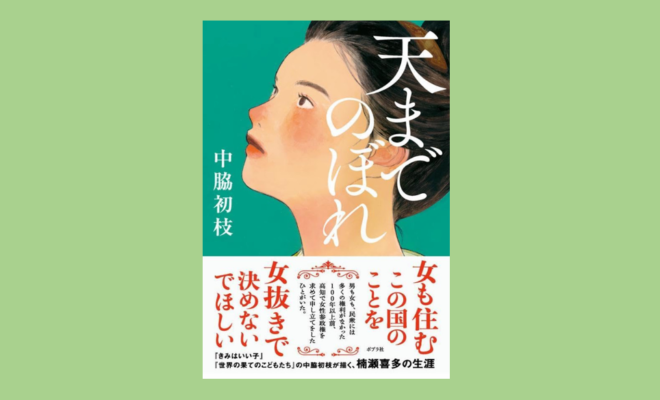

高知県四万十市出身の作家、中脇初枝さんが「民権ばあさん」として知られる楠瀬喜多(1836∼1920)を小説にした。タイトルは「天までのぼれ」。アウトラインしか知られていなかった楠瀬喜多が生き生きと、まるで天を駆けるように動く。板垣退助を始め、さまざまな人物の輪郭もくっきりと描かれている。(依光隆明)

楠瀬喜多をめぐる時代と青年群像。『天までのぼれ』

世界に先んじて男女同権を実行

中脇さんは中村高校在学中に「魚のように」(新潮社刊)で坊っちゃん文学賞を受賞、衝撃的にデビューした。筑波大卒業後に作家に専念、数多くの小説や童話、絵本を発表している。「天までのぼれ」は楠瀬喜多と板垣退助(1837∼1919)という同世代の2人を主人公に、後藤象二郎や植木枝盛、馬場辰猪、坂本とめ(龍馬の姉)ら周辺の人々を絡ませた。

楠瀬喜多は高知市に生まれ、明治初期の自由民権運動で存在感を示した。特に有名となったのは女性参政権を求める主張を続けたこと。夫が亡くなって戸主となっていた喜多は、戸主として税金を納めていた。ところが一定以上の税金を納める戸主に与えられている選挙権が女性にはない。おかしいではないか、というのが喜多の主張だった。それなら税金は納めない、と税金の納付を拒否。1878(明治11)年、県に「税納ノ義ニ付御指令願ノ事」という質問状まで送った。

喜多の行動をきっかけに運動は盛り上がり、とうとう高知市上町町会と小高坂村会は町村会規則で女性の選挙権を認める。1880(明治13)年のことだった。翌年、植木枝盛は「高知新聞」に「男女同権ハ海南の某一隅ヨリ始ル」と題してこう書いた。「世界ニ先ンシテ男女同権ノ実ヲ行ヒ地球ノ上ニ在テ男女同権ノ魁ヲ為セリ」。日本はもとより世界に先んじて男女同権を実行したということだ。

公文豪さんが編集した「板垣退助伝記資料集」

植木枝盛、中江兆民、頭山満

史実として分かっている楠瀬喜多の実像に、中脇さんは想像の翼をつけて喜多+周辺の人々を自在に動かした。喜多が生まれたのは明治維新にまだ30年以上も要する天保年間。藩政時代の窮屈な時代に育った幼少期や私塾での様子を、リアルな身分制度を絡ませながら丁寧に、躍動的に描いていく。絡んでくるのが板垣や後藤、福岡孝弟、片岡健吉らの若手士族だ。戊辰戦争からご一新、自由民権運動と、喜多と退助の人生をたどりながら日本の歴史が進む。民権の時代になると植木や中江兆民、頭山満、岸田俊子らも登場し、闊達に羽を広げて活動する。

登場人物を自在に動かしながらも基本的な史実から外れていないのがこの小説の魅力の一つだが、そこをサポートしたのが板垣退助研究の第一人者、公文豪さんだ。「10年前、中脇さんから『楠瀬喜多を書きたい』と相談されたんです」と明かす。公文さんは資料を紹介し、その資料を中脇さんは読み込んだ。「土佐州会へ毎日弁当持参で通っていた女性がいたことは当時の新聞で分かっていましたが、それが喜多だとは断定できませんでした」と公文さん。「ところが中脇さんは資料を丹念に読み込み、新聞の片隅に新たな記述を発見したんです。それによってその女性が喜多だと特定できました」。高知県議会のルーツとなる土佐州会が設置されたのは1869(明治11)年。土佐州会議員だった板垣や植木と喜多の明瞭な接点はここだとみられている。

明治大正期のジャーナリスト、宇田滄溟(友猪)の『板垣退助君傳記』。公文豪さんが校訂を担当した

疾走の先端に女性がいた

「天までのぼれ」では深間内基という人物を喜多の下宿人として登場させている。公文さんはこの実在の人物が喜多の考え方に影響を与えたのでは?と推測する。福島・三春藩の士族出身。明治初年に慶應義塾へ入り、明治9∼10年に立志学舎の英語教師を務めた。翌明治11年、東京に戻ってJ.S.ミルの著作を訳した『男女同権論』を出版する。立志学舎は喜多の家のすぐそばにあり、喜多の家は立志社関係の民権家が集まって梁山泊のようだったといわれている。そこに深間内が交じっていた可能性は高いし、深間内はミルの原書を高知まで持ってきていたと考えるのが合理的。喜多の家に集まる民権家たちが男女同権論や婦人参政権について語り合い、そこに喜多が加わっていたと想像しても不自然ではない。

戸籍関係の資料によると、喜多の旧姓は袈裟丸らしい。結婚相手が楠瀬という士族だったことも分かっているが、夫の詳細はベールに包まれている。そこにも中脇さんは大胆に、しかし合理的な想像を加えた。板垣と喜多との関係も思い切って想像を加え、個性豊かな人物群がさもありなんと思わせる行動を取って時代を疾走する。

自由や民権が存在しない時代、それを求めて命を懸けた人たちがいる。先頭で疾駆する人々の中に女性たちがいたこと、女性たちが自らの権利を自らの手でつかみ取ろうとしていたことが伝わってくる。ポプラ社刊。2420円。