2024年7月5日、高知市立長浜小学校4年生の水泳授業中に児童が溺れて亡くなった事故で、高知市教育委員会が委嘱した第三者委員会(高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会)が年度末の3月31日に報告書を提出した。(依光隆明)

報告書について説明する高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会の中内功委員長(2025年3月31日、高知市役所たかじょう庁舎)

なぜ死ななければならなかったのか

報告書はA4版で331ページに及んだ。事故が起きるまでの状況を詳細に検討し、なぜ事故が起きたのかをミクロの目で究めていく。長浜小のプールが故障したあとに南海中のプールを使うと決めた経緯、事故当日までの水泳授業、当日の授業の流れ、事故の発生、事故後の対応…。ミクロの目で分析することにより、事故の直接的な原因を突き詰める。淡々とした筆致だが、事故に至る学校現場を見る目は冷徹で厳しい。特徴の一つは被害者を一人の人間として浮き立たせていることだ。亡くなった児童の名を松本凰汰(こうた)さん=9歳=だと明らかにした上で、凰汰さんの人柄や当日の様子も詳細に書き込んだ。元気で明るかった一人の児童がなぜ授業中に死ななければならなかったのか、なぜ元気な児童を死なせるような授業をしてしまったのか、その一点を怒りさえ込めながら追究する構成となっている。報告書提出後に行われた記者会見の冒頭、検証委の中内功委員長はこう述べた。

「強調したいのは被害児童の松本凰汰さんですが、凰汰さん、確かに体は小さかったんですけれども、とても明るくて、友だちも多くて、健康で、運動も大好きで、水に入るのもとても好きなお子さんだった。ということは強調しておきたいと思います。凰汰さんの生い立ちとか生活状況についても詳細に記載しています」

報告書によると、凰汰さんが溺れたのは7月5日午前10時45分ごろ。プールから引き上げられたのは10時53分か54分なので、約8分間にわたって溺水していた可能性がある。8分という長い時間、プールの中で溺れていた可能性があると指摘しているのだ。報告書の字面は「5分以上」という表現になっているが、時系列を読み込むと8分以上となる。8分は想像を超える長さだと言っていい。凰汰さんは救急車で高知医療センターに運ばれたあと、一時的に自発呼吸が戻る。命の灯がともる。しかし午後6時ごろに容体が急変し、午後7時39分に亡くなった。報告書はこう書く。

〈凰汰さんの死因は、溺水に起因する急性呼吸不全である。また。溺水の誘因となるような内因性の疾患あるいはその他の外傷等は認められていない〉

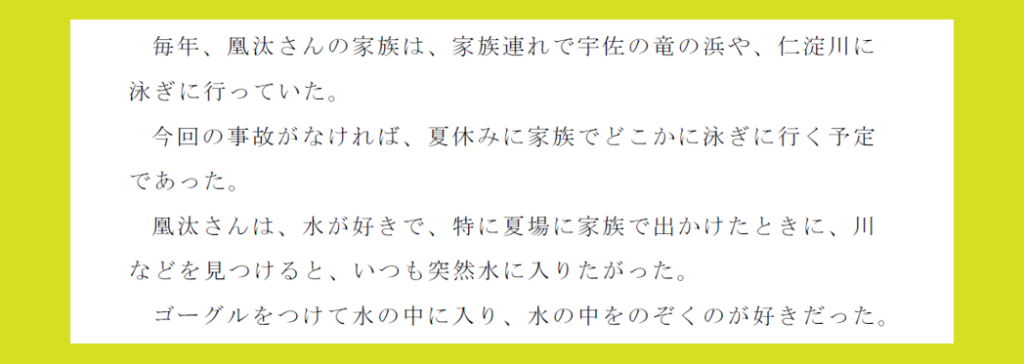

報告書から。凰汰さんは小さなときから水遊びが好きだった。やせていたので水に浮かず、息継ぎも苦手だった

け伸び直後に水を飲んで溺水

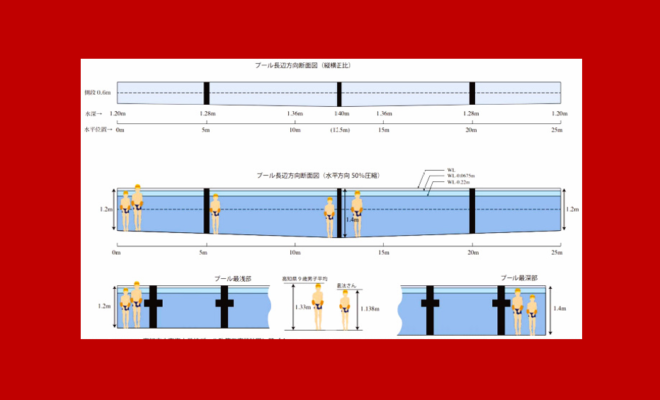

報告書によると、凰汰さんが溺れたのは「け伸びバタ足」の授業中だった。プール壁を蹴ってバタ足で進む練習だ。溺れた場所はプール長辺(25メートル)の中央付近。報告書はこう書いている。

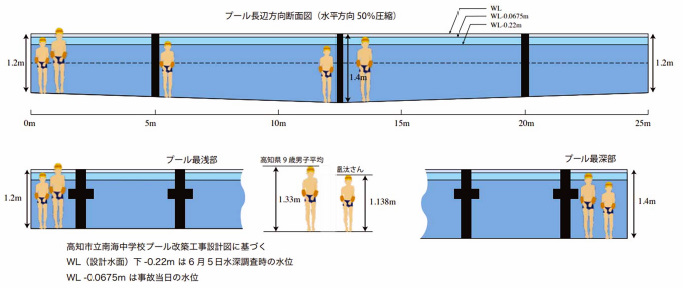

〈凰汰さんはプール東西の真ん中付近で発見されており、本件事故当日のプールの最も深い部分の水位が132.5センチメートルであったことからすれば、凰汰さんはけ伸びを行ったものの、目の前に受け止めてくれる教員もいなかったことから、その後、足を底についてジャンプするなどして息を継ぐことができず、け伸びを行った直後に水を飲んで溺水したものと考えられる〉

凰汰さんの身長は114センチ程度だった。頭のてっぺんから水面まで20センチ近くあったことになる。なぜそのような深いプールを使っていたのか。なぜ受け止めてくれる教員がいなかったのか。報告書はそれらの疑問を追究していく。

そもそもなぜ南海中のプールを使っていたのか。報告書から浮き彫りになるのは、長浜小プールの故障が分かった直後から同小の中村仁也校長が南海中の使用に前のめりになっていたことだ。校長と教員(教頭を含む)との意思疎通が十分ではなく、校長と市教育委員会との意思疎通も欠落していた。さらに校長は、南海中のプールと長浜小のプールの水深が同じという誤った発信までしてしまう。校長ら長浜小の一行が南海中のプールの水深を測りに行ったとき、南海中のプールはたまたま水位が低かった。たまたま低かっただけなのに、市教委にも保護者にも「水位は長浜小と同じ」と発信する。少し考えれば、あるいは少し労力を使って南海中プールの仕様書を開けば同じはずがないと分かるにもかかわらず、市教委は校長の報告をうのみにした。長浜小の教員たちは第1回目の授業で南海中プールの水位が上がっていることを発見したが、いったん決まった方針を覆す努力を誰もしなかった。

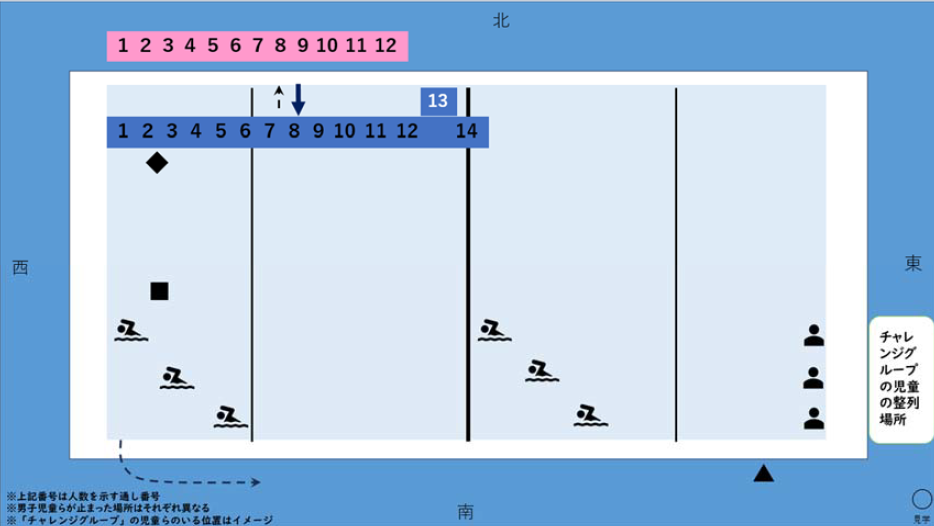

報告書から。男子が「け伸びバタ足」をしたときのプールの位置関係図。◆■▲が教員、番号が基礎グループの児童(赤のマーカーは女子)。13番が凰汰さん

結果的に26人を1人に押し付けた

もう一つ。さらに大きな問題は、け伸びをした凰汰さんをなぜ教員が誰も受け止めなかったのかということだ。ミクロの目で見るとこれが事故の直接原因となる。報告書の白眉はこの部分かもしれない。報告書によって状況を再現すると、こうなる。

水泳授業に参加した児童は36人だった。指導役の教師は3人で、52歳の教頭と、4年生の学年主任を務める56歳の1組担任、教師歴4年目を迎えた26歳の2組担任。3人は児童を「泳げる」(チャレンジグループ)「泳ぎが苦手」(基礎グループ)の2グループへ自主的に分けさせた。チャレンジグループに集まったのは10人。基礎グループには男子14人、女子12人の計26人が集まった。つまり泳ぎの苦手な基礎グループが圧倒的に多くなったのだが、基礎グループを担当したのは最も経験値の少ない2組担任だけ。2組担任は教頭や1組担任に応援を求める声をかけたが、状況は変わらなかった。なぜ2人とも基礎グループに来てくれないのかと疑問を感じつつ、1人でやるしかないと考えた。2組担任は、まず12人の女子にけ伸びバタ足を行わせる。続いて14人の男子に同じ要領でけ伸びバタ足をさせた。人数が多いこともあり、男子は女子よりも列が長くなっていた。水深のある中央付近にまで列が伸びていた。最も身長の低い凰汰さんは中央から2人目にいたが、2組担任はそのことを認識していなかった。け伸びバタ足をしたあと、足がついたらその場所で止まるように指示して男子にもけ伸びバタ足を開始させた。凰汰さんが溺れたのはそのときだ。け伸びをしたあと、身長より20センチ近くも深い場所で凰汰さんは溺れた。自分を受け止めてくれる教員はおらず、足がついたら水面ははるか上だった。凰汰さんが溺れたときのことは、誰も見ていない。事前の打ち合わせでは1組担任がチャレンジグループを担当する予定だったが、チャレンジグループは教頭が担当した。ということは、1組担任が迅速に基礎グループへ来て2組担任に協力しなければならない。ところが1組担任はチャレンジグループの方に目をやり、基礎グループに注意を向けたのは凰汰さんが溺れたあとだった――。

報告書はこう書く。

〈1組担任は自らの判断で基礎グループへの移動を決めたにも関わらず、その後もチャレンジグループの活動を見守るなどし、いわば宙ぶらりんな状態、どっちつかずの状態のまま、そのまま漫然とチャレンジグループ、基礎グループの活動を継続させた〉〈結局、1組担任のこのどっちつかずの行動が基礎グループの活動を1人で担当していた2組担任の焦りを助長し、本件事故の発生につながったと評価できる〉〈水泳授業前には、1組担任と2組担任の間で、1組担任がチャレンジグループを担当し、2組担任が基礎グループを担当することは決まっていたものの、教頭との間で役割分担が協議されたことはなかった。そのため、2組担任は、基礎グループは教員2人で担当し、教頭が基礎グループの活動に参加してくれるだろうと一方的に認識していたが、教頭との共有はされておらず、結果的にこれが2組担任の焦りにつながった〉

南海中プールの水深と子どもの大きさ。大きい方が高知県の9歳男子の平均、小さい方が凰汰さん

「息継ぎの種目を行っていない」

現場の教諭に冷徹な目を向ける一方、報告書は(おそらく県内多くの学校で行われているであろう)水泳授業の問題点をも指摘している。教員同士の情報共有不足、バディシステム(2人ペア)の不徹底、水中監視(ゴーグルをつけて水中を見る)の欠如…。さらに本質的な問題として挙げたのは、「息継ぎを主眼とした種目を行っていない」ことだ。これは記者会見でも検証委員が何度か指摘していた。ざっくりといえば、水泳授業の目的は命を守るためであって、泳ぎがうまくなるためではないということだ。命を守るためには溺れないようにする、あるいは溺れたときに死なないようにすることが欠かせない。そのためにはどうやって浮くか、どうやって息継ぎをするかをまず最初に教える必要がある。そこができていないのではないか。少なくとも今回の事故ではそこがされていなかった。

もう一つ、報告書は「深さへの対策ができていない」ことを指弾した。特に問題視したのは、第1回目の授業で3人の児童が溺れかけたにもかかわらず何らの対策も取られなかったこと。報告書はこう書く。

〈この点について、1組担任及び2組担任は、中村校長に対し、4年生の水泳授業を南海中学校で継続することを不安視していることを告げたが、その後、長浜小学校として、水深に対する対応策を講じることはなかった。この時点で、既に保護者に対し情報発信した内容と南海中学校の実際の水深が異なっていることは明らかであった上、3名の児童が溺れかけたことによって、水深の深さという危険性が現実化していたにもかかわらず、漫然とこの状態が放置されたと言える〉

報告書はミクロの目で詳細に検証し、問題点や改善点を列挙したといえる。ではマクロの視点から見るとどうか。次回は報告書の問題点に触れる。(続く)