町に水道の供給を止められ、水道なしで5年余り暮らしていた長野県富士見町の樋口誠さん(87)が3月28日、自宅で亡くなっていたことが分かった。支えてくれる人たちに助けられながら元気に水なし生活を続けていたが、唐突に力尽きた。(依光隆明)

倒産状態となった自分の工場をチェックする樋口さん(2020年5月、長野県富士見町)

法曹弱者の悲哀、50万円が607万円に

樋口さんは25年ほど前、自宅近くに水道のマンホールポンプを造る計画をめぐって町とトラブルになった。近くの住民と一緒に町の工事を妨害して町に訴えられ、反訴をして戦った末に町、樋口さん側双方の主張とも棄却。しかし樋口さんの損害賠償請求は認められ、町は樋口さんに慰謝料を払わねばならないという判決が確定した=記事の末尾に詳述=。この裁判で町の姿勢に疑問を持ち、樋口さんは水道料を払わなくなる。2018年夏、「未払いとなっている2004年3月から2018年4月までの水道料を払え」と町は樋口さんを訴えた。2019年11月、長野地裁諏訪支部は町の主張通り延滞金を加えた607万円を支払えという判決を出し、確定する。町に訴えられたとき、樋口さんには弁護士を雇う金がなかった。自宅横でアルミ鋳造の会社を経営していたが、その会社が倒産状態だったからだ。弁護士なしの本人訴訟で裁判に臨み、敗訴した。

判決が確定したあと、607万円の内容が問題になった。内訳は水道料金が14年分の335万円、利率14.6%の延滞金が271万円。民法によって時効は2年とされている。それなのになぜ14年分も?という疑問だ。その鍵は「時効の援用」(債務者が裁判で主張すること)にあった。時効の援用をしないと時効が認められないのだ。樋口さんは時効が2年ということを知らなかったし、「時効の援用」という法律用語なんて聞いたことすらなかった。のちに裁判の結果を聞き、ある元検事は「おかしい」と憤った。「本人訴訟なんだから裁判官が教えてあげないと。『時効の援用がありますよ』と教えてあげることはできるんだよ」

14.6%の利率も問題になった。民法の法定利息の5%でなければいけないという声が法曹関係者から出たほか、町の延滞金徴収条例を読み込んだ研究者は「この条例は税金などの公債権を対象にしていて、(水道料などの)私債権には適用されない。法定利息の5%しか取れない」と断じた。つまり町の計算違いを指摘した。

仮に時効2年・利率5%が適用されていれば、債務は50万円ほどにまで減るとみられる。それならばまだコツコツ払うこともできたし、実際に2018年5月から2019年12月までの水道料金約28万円は町の求めで判決確定後に払っている。ところが600万円となると話は違う。会社を倒産させた年金暮らしの80代に600万ものお金を払う力はなかった。2020年3月13日、町は樋口さんの家に供給する水道を止めた。

樋口さんが使っていた吊り手水(ちょうず)器。雨水をため、ここに入れて手洗いに使う。樋口さんは昭和の便利品を活用しながら水なし生活を続けていた

自殺を思いとどまり、水なし生活

水道を止められた直後、樋口さんは先祖の墓前で自殺しようと考え家族と縁を切る。友人たちの励ましもあって自殺を思いとどまったあと、水道なしの一人暮らしを始めた。庭に雨水をため、手洗いはその水を使う。ご飯は差し入れの無洗米。洗わなくていいよう、食器にラップをかけてその上にご飯を盛った。風呂は少し離れた共同浴場。お惣菜や果物を差し入れてくれる友人もいるので、なんとか生活を維持していた。

水なし生活を始めたころ、樋口さんはよく嘆いていた。「水がないのは大変だよ」と。町への恨み言もたびたび。1年後には「水なしでなんとか1年間生き抜いたよ」と話していた。いずれは町が水道を通してくれると思っていたが、町は水を供給してはくれなかった。法律的には確定判決は正義であり、揺らぎようがない。時効の問題も、延滞金の問題も、町は聞く耳を持たなかった。かといって樋口さんに600万円を支払う力はない。「町は俺が死ぬのを待っているんだ」と言いながら、精神的にはまだまだ元気だった。

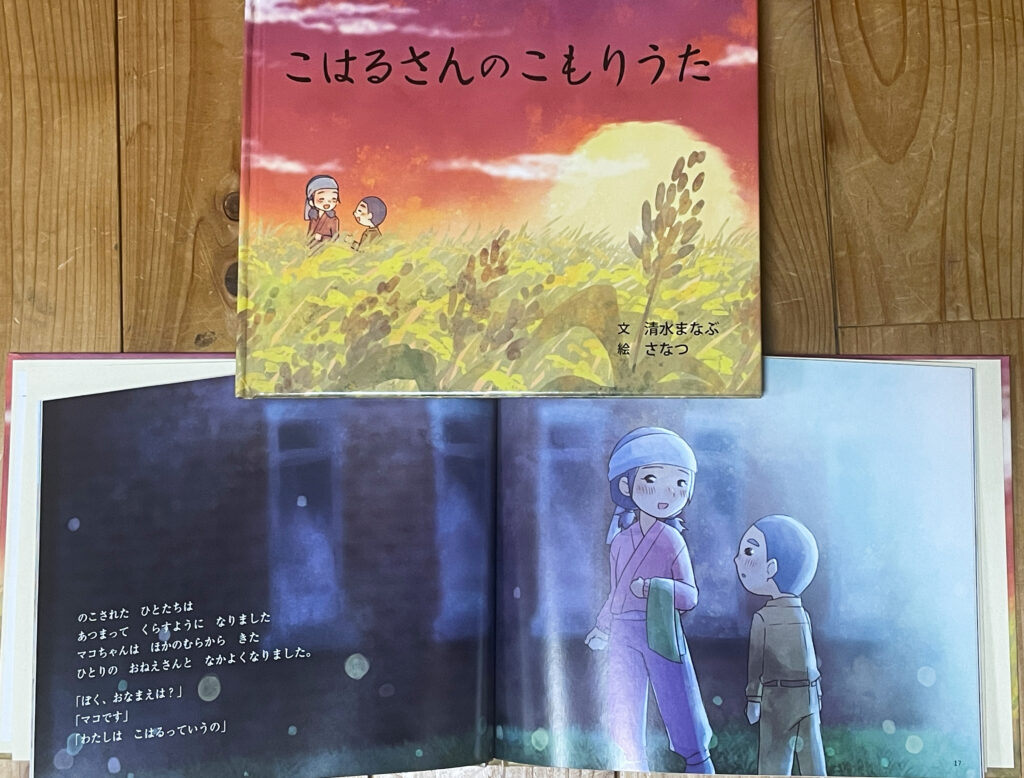

『こはるさんのこもりうた』。幼き日の樋口さんとこはるさんが描かれている

うれしかった小春さんの絵本

2022年にはうれしいことがあった。長年にわたって思い続けた女性のことが絵本になったのだ。樋口さんの父、隆次氏は富士見町長として満州(中国東北部)への分村を決断した人物だった。1938年、幼い誠さんを含む一家全員と、多数の村民を率いてハルビン東方の木蘭県に入植する。隆次氏はそこにもう一つの富士見町を作った。状況が一転したのは1945年8月だ。ソ連の参戦と日本の敗戦で満州は大混乱に陥る。富士見の人たちが集まっていた集落には奥地から人々が逃げてきた。その中に小春さんがいた。

小春さんは勤労奉仕隊として満州に来ていた。樋口さんより10歳ほど年長の17∼18歳。小春さんは「まこちゃん、まこちゃん」と樋口さんをよくかわいがってくれた。夜、トイレに立った樋口さんに歌を歌ってくれたこともある。歌を歌いながら、日本の方を向いて涙を落としていた。小春さんは家族と離れて一人で満州に来ていた。日本に帰りたいという小春さんの思いが樋口さんには痛いほど伝わってきた。満州の混乱は長く続いた。敗戦5か月後の1946年1月21日、富士見の人たちがいた集落が匪賊に襲われる。小春さんの部屋に銃弾が撃ち込まれ、小春さんは頭を撃たれて亡くなった。

小春さんの思い出は80年近くたっても樋口さんの心から消えることはなかった。小春さんが歌ってくれた歌も鮮明に覚えていて、人に求められたとき、樋口さんは口ずさむようにその歌を歌った。一番の歌詞はこうだ。〈一人行く わが胸に 浮かびくる 子守歌 一人寂しく きょうもまた あのころの あのころの 母さんの お母さんの 夢を見て 泣く私〉。歌うたび、樋口さんの目からは涙が落ちた。

『こはるさんのこもりうた』には85歳となった樋口さんも描かれている

この3月、満州体験を語ったばかり

小春さんとの物語が絵本になることが決まったのは2021年。樋口さんは本の完成を指折り待つほど喜んだ。出版は2022年8月。『こはるさんのこもりうた』と名付けられた絵本は、樋口さんと小春さんが主人公だ。文章を書いてくれたのは戦争体験者からの聞き取りを進めていた長野市のシンガー・ソングライター、清水まなぶさん。絵も長野市の彩naTsu(さなつ)さんが描いた。信濃毎日新聞社出版部刊で、税抜き1500円。

水道なしで3年たち、4年たち、樋口さんは80代の後半を迎えた。さすがに疲れを口にするようになり、5年目を迎えることしの初めには食欲の衰えを訴えることもあった。傍ら3月には町内で満州体験者の体験談を語る会に招かれ、大勢の前で元気よく自身の体験を話してもいた。好評だったため、9月には第2回の語る会が開かれる予定だった。

訪ねた人が見つけたとき、樋口さんは脚立にもたれかかるようにして亡くなっていた。精いっぱい生き、燃え尽きた人生だった。

【訂正=2025年4月11日】マンホールポンプをめぐる約25年前の富士見町とのトラブルで「樋口さんが町を訴えて敗訴」と書きましたが、誤りでした。実際は工事を妨害した樋口さんたちを町が訴え、双方の主張とも棄却。ただし樋口さんの損害賠償請求が認められ、町は樋口さんに6万円を支払わなければならないという判決が出ていました。判決直後の2005(平成17)年3月議会で富士見町長はこう報告しています。「まず、下水道裁判についてであります。町下水道における管理作業妨害排除本訴、これに対して相手側から出された自家発電装置等設置反訴請求、並びに損害賠償請求について、この2日に判決の言い渡しがありました。 判決を要約いたしますと、管理作業妨害排除本訴及び自家発電装置等設置反訴については、ともに請求を棄却、損害賠償請求については、○○○○氏、○○○○氏の請求はいずれも棄却、樋口誠氏に対し、当時の課長が作成した本件図面等が存在していたことを確認すれば、容易に知り得たにもかかわらず、適切な調査を行わなかった過失により、樋口誠氏に与えた精神的苦痛に対する慰謝料として5万円、その弁護士費用として1万円を支払えというものであります。町は、この判決を厳粛に受けとめ、判決に従う考えであります」