保安林解除に向けた規制緩和の焦点は、数値目標をめぐる綱引きだった。綱引きの結果はまだ出ていないが、規制緩和自体は着実に進んでいる。(依光隆明)

タスクフォース構成員の発言から。JETとは経済産業省OBが理事長を務める一般財団法人電気安全環境研究所のこと。タスクフォースは電力会社や経済産業省の「利権」にも斬り込んでいた=2023年11月10日の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」議事録より

タスクフォースへの反発

2020(令和2)年12月に設置された内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」は、2024(令和6)年3月22日で実質的に活動を停止した。唐突に終わりを迎えたと言っていい。内閣府特命担当大臣(規制改革)の河野太郎氏が正式な廃止を表明したのは6月。活発な議論を続けているさなか、突然の消滅となった。

議事概要は内閣府のホームページに載っているが、ラストは2024年3月22日の第30回会合。末尾はいつもと同じ調子でこう結ばれている。〈次回のタスクフォースの日程につきましては、ユーチューブの動画概要欄に記載している規制改革推進室の公式ツイッターにおいて今後の日程を随時告知いたします。それでは、本日のタスクフォースを終了いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました〉

ところが「次回」はなく、最終報告もなかった。なぜ突然、中途半端な形で終了してしまったのか。

当時、タスクフォースに対して「抵抗勢力」を始めとする各所からの強い反発が渦巻いていた。最も巨大な抵抗勢力は経済産業省だったと推測される。2023年の前半、タスクフォースは電力会社を「小売部門」と「送配電部門」に分離させるべきだと強く主張した。同年末には蓄電池の認証を特定機関が独占していると問題視する。いずれも大手電力会社や経産省の「利権」に手を突っ込む形となっていた。利権に斬り込んだ以上、隙を見せれば逆襲される。2024年3月、まるでドラマのようにタスクフォースが大きな隙を見せた。

さまざまな角度から分析した上で、内閣府はロゴ混入を「単純ミス」と結論付けた=2024年6月3日付で内閣府大臣官房が出した「『再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース』に関する調査結果」より

ミスの余波は大きかった

発端は単純ミスだったと思われる。タスクフォース構成員の一人、大林ミカ氏(自然エネルギー財団事業局長)が3月22日会合に提出した資料に中国国営電力会社のロゴが入っていたのだ。白地の上に、よく見ると白字のロゴがあった。2024年6月に内閣府大臣官房が発表した調査報告書はこう書いている。〈財団主催のワークショップで中国国家電網公司からロゴ(白字) が入ったパワーポイントを入手し、その後当該ファイルの一部を引用した際、気付かないまま同氏のマスタースライドにロゴが残り続け、本タスクフォースに構成員が提出した資料の一部にロゴが混入した事務的な誤りであったことが確認された〉。資料が白地であり、中国企業のロゴも白地。だから複数あるチェックの目を通り抜けたらしい。単純ミスだったという結論だ。

原因は単純でも波紋は大きかった。明らかになった直後の3月25日、国会で「国家の根幹にも関わるエネルギー政策分野に特定の国が影響を及ぼしうるとすれば、看過できない安全保障上の問題だ」という質問が飛び出す。中国を仮想敵国と見なす人々は少なくない。想像を膨らませればいくらでも膨らむのだ。しかもタスクフォースには敵が多かった。翌日、大林氏はタスクフォースを辞任。6月4日、河野大臣がタスクフォース廃止を表明した。

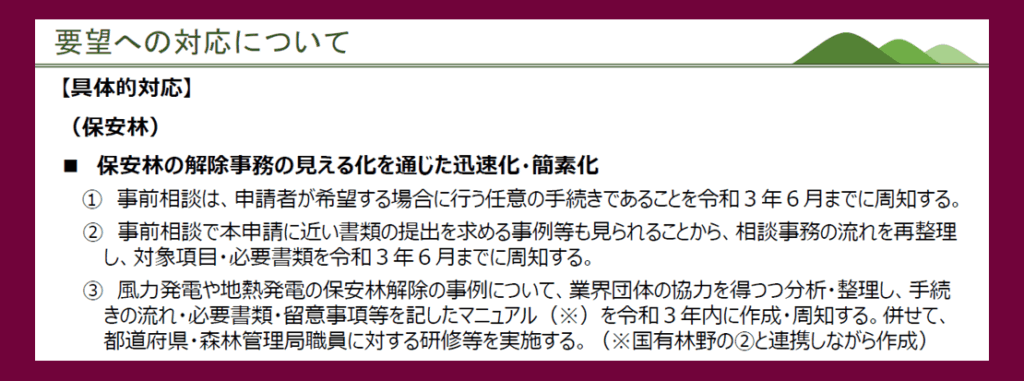

林野庁が示した保安林解除の方向性。「迅速化」を掲げている=2021年3月22日のタスクフォースに林野庁が提出した「再生可能エネルギーの利用促進に向けた林野庁の取組について」より

「保安林の解除事務の迅速化」

保安林の問題について、タスクフォースでは業界団体の風力発電協会と大林氏ら4人の構成員が強く規制緩和を求めていた。タスクフォースは消滅したものの、規制緩和の流れはすでにできていた。なにより当の林野庁が規制緩和への肯定的な発言を続けていた。数値目標は拒否するが、規制緩和自体は受け入れる、と。

2021(令和3)年3月22日の第6回会合で、林野庁長官の本郷浩二氏は基本姿勢をこう説明している。〈保安林での立地がやむを得ない場合は、防災施設の設置などにより公益的機能を維持しつつ、また、国有林野が適地である場合は、その管理経営と両立できることを確認しつつ、手続きの迅速化を図り、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献していく〉。そのあと本郷長官は「3つの柱」で保安林に関する林野庁のスタンスをまとめている。発言をつなげると、〈例えば保安林について、3つの柱で対応したいと考えております。1点目は、保安林の解除事務の見える化を通じた迅速化や簡素化でございます〉〈2つ目は、法令・通知データへのアクセス向上でございます〉〈3つ目は、解除・許可基準の解釈リテラシーの向上でございます〉。要するに、事業者が保安林の解除申請をしやすいようにシステムを整備し、申請が出てきたときにはマニュアルに沿って淡々と迅速にことを運ぶ、という意思表明だ。

全国再エネ問題連絡会の「第7次エネルギー基本計画案に対する緊急声明」より。「迅速化」への危機感を表明した

「森を破壊する国に将来はない」

その流れからだろう、2023(令和5)年12月に出た政府の第7次エネルギー基本計画案には「保安林の解除に係る事務を迅速に実施する」という文言が入っていた。タスクフォースの議論をたどると唐突感はないのだが、自然保護関係団体は反応した。全国再エネ問題連絡会は2025(令和7)年2月、以下の題で緊急声明を出す。「第7次エネルギー基本計画案に対する緊急声明 陸上風力発電推進のために、保安林解除手続を迅速化するのはやめてください~水源の森と国土を破壊し、国益に反する再エネ乱開発に終止符を~」。賛同団体には高知県の「高知本山の風力発電と暮らしを考える会」や愛媛県の「えひめ千年の森をつくる会」など全国約70団体が名を連ねた。声明にはこのように書かれていた。

〈保安林を解除し、尾根を削り、切土・盛土により大規模な道路をつくり巨大な風力発電施設を建設することは、水源を喪失させ、流域全体の環境に重大な影響を及ぼす国土破壊に他なりません。このような事業の実施は、決して「公益上の理由」とはなりません。全国各地で、国有林を含む保安林での大規模風力発電建設計画が乱立していますが、地域住民や首長が反対を表明することによって、中止になったり、計画通りに進まない事業が多数あります。これは、水源の森を、豊かな国土を守ってほしいという、国民の切実な思いの表出の結果です。保安林解除が容易になれば、住民の懸念により止まっている開発も進んでいくことになります。再生可能エネルギーを、森林を破壊して行うことは、地球温暖化防止にならないことは当然ですが、水源の森を破壊する国に将来はありません〉

大規模風力発電計画に伴う保安林解除にNOの結論を出した高知県本山町大石地区。後方、左側の尾根に風車が並ぶとみられている=Google Earthより

規制緩和の流れは続く

そのような動きにパブリックコメントの反対意見も加わり、同年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー計画からは「保安林の解除に係る事務を迅速に実施する」が削除されていた。かといって迅速化の流れが変わったわけではない。2025年4月から事業者側が把握すべき内容が「直接の利害関係者等の同意の有無」から「直接の利害関係者等の意見」に簡略化されたように、規制緩和は着実に進んでいる。

タスクフォースが強く求めていた「数値目標」の行方は、2026年春∼夏に発表されるとみられる次期の森林・林業基本計画で明らかとなる。(続く)