2025年4月1日、国は保安林解除に関する方針変更を行った。「同意」と「意見」というわずかな文字の違いだが、意味の違いは大きい。(依光隆明)

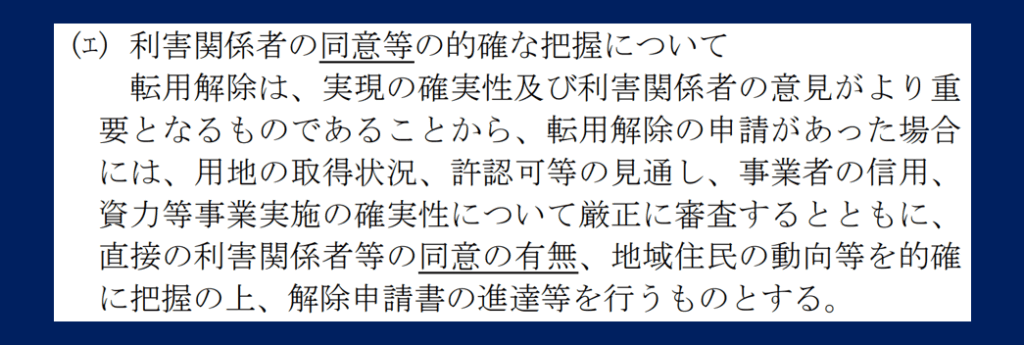

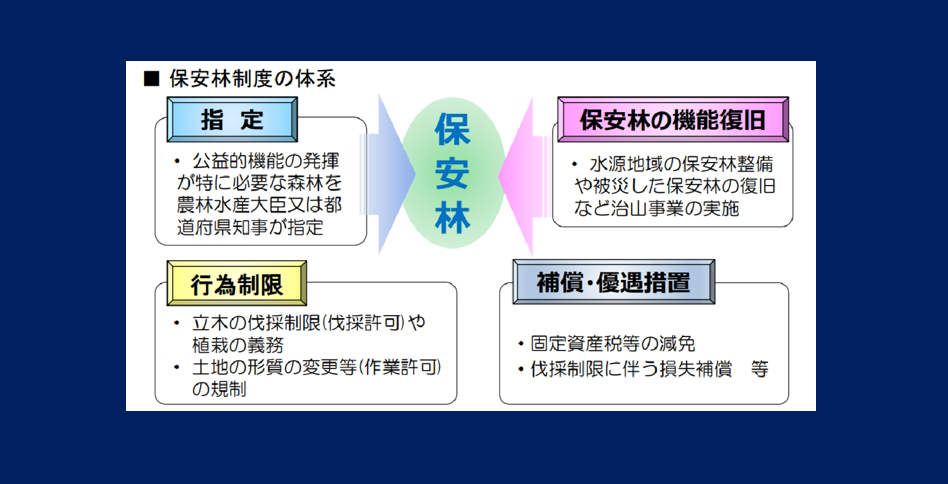

2025年3月までの林野庁長官通知。「同意の有無」を把握しなければならないと書いている=「保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて」の一部改正新旧対照表より

3月18日の林野庁長官通知

2025年3月18日、林野庁長官名で一つの通知が出た。あて先は都道府県知事と各森林管理局長で、文書の名は「『保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて』等の一部改正について」(以後、林野庁長官通知と記載)。1970(昭和45)年の同通知を一部改正するという内容だ。その下にこう書かれている。

〈「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)及び「第7次エネルギー基本計画」(令和7年2月18日閣議決定)の決定に伴い、下記の通知の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、令和7年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、これらの通知の適正かつ円滑な実施につき特段の御配慮をお願いする〉

「地方からの提案等に関する対応方針」と「第7次エネルギー基本計画」は、いずれも保安林解除を規制緩和する流れに乗っている。それらを受け、林野庁長官通知は利害関係者の扱いに関する変更に触れていた。保安林を解除する際に利害関係者の声をどのくらい尊重するか、2025年3月までの文面はこうだった。

〈利害関係者の同意等の的確な把握について 転用解除は、実現の確実性及び利害関係者の意見がより重要となるものであることから、転用解除の申請があった場合には、用地の取得状況、許認可等の見通し、事業者の信用、資力等事業実施の確実性について厳正に審査するとともに、直接の利害関係者等の同意の有無、地域住民の動向等を的確に把握の上、解除申請書の進達等を行うものとする〉

つまり利害関係者の「同意」を取る必要があった。「同意を取れ」と明記しているわけではないが、「利害関係者等の同意の有無を的確に把握しなさい」と指示している以上、同意を得る努力は欠かせない。事業者にとって簡単なハードルではなかった。

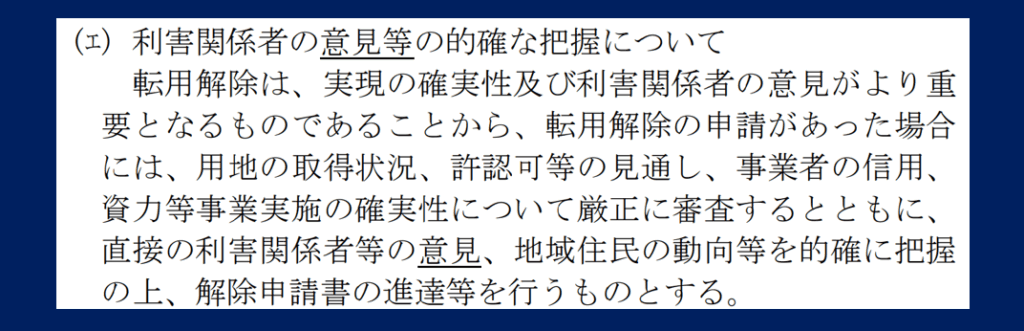

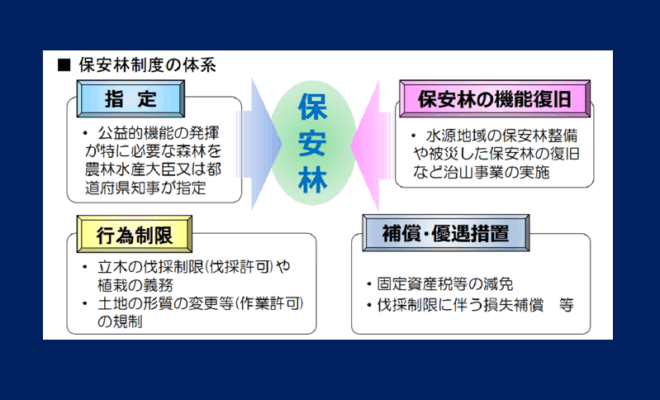

2025年4月以降の方針。「同意」が「意見」に変わった

「意見、動向を的確に把握」

林野庁長官通知は、「同意」を「意見」に変えていた。つまり2025年4月1日からは同意を取る必要はなく、意見を聞くだけでよくなっていた。改正後の文言は以下の通り。

〈利害関係者の意見等の的確な把握について 転用解除は、実現の確実性及び利害関係者の意見がより重要となるものであることから、転用解除の申請があった場合には、用地の取得状況、許認可等の見通し、事業者の信用、資力等事業実施の確実性について厳正に審査するとともに、直接の利害関係者等の意見、地域住民の動向等を的確に把握の上、解除申請書の進達等を行うものとする〉

的確に把握すべき対象が「直接の利害関係者等の同意の有無」から「直接の利害関係者等の意見」に変わったのだ。単純に読むと同意を取る必要はなく、意見を聞くだけでいいことになる。この差は大きい。保安林解除を求める多くの事業者は、近隣地区の同意を得るために懸命の努力を重ねてきた。意見を聞くだけでいいなら、極論すれば説明会を開くだけでOKになってしまう。説明会を開き、区長の意見を聞くだけでOKとなる可能性がある。

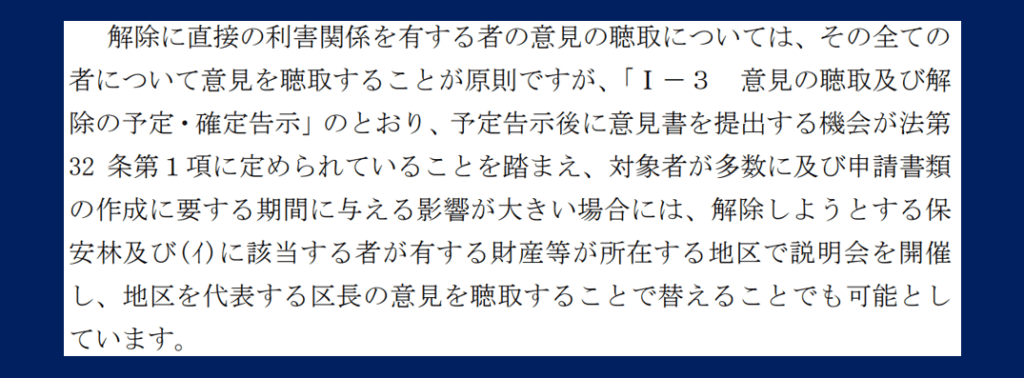

林野庁の文書には「区長の意見聴取で代替できる」とある=「保安林の指定解除事務等マニュアル(風力編)」より

区長の意見聴取で代替OK?

林野庁治山課が出した2025(令和7)年4月改訂の「保安林の指定解除事務等マニュアル(風力編)」はこう書いている。

〈解除に直接の利害関係を有する者の意見の聴取については、その全ての者について意見を聴取することが原則ですが、「Ⅰ-3 意見の聴取及び解除の予定・確定告示」のとおり、予定告示後に意見書を提出する機会が法第32 条第1項に定められていることを踏まえ、対象者が多数に及び申請書類の作成に要する期間に与える影響が大きい場合には、解除しようとする保安林及び(イ)に該当する者が有する財産等が所在する地区で説明会を開催し、地区を代表する区長の意見を聴取することで替えることでも可能としています〉

一人一人の意見を聞くのが原則だが、区長の意見を聞くだけでもOKだ、と定めている。同意を得るには説明会を開いて地区民一人一人の意向を聞く努力が欠かせない。反対の声が出た場合には同意を得るために説明を重ねる必要がある。説明会を開く義務は同じでも、必要条件が「区長の意見を聴取する」であればはるかに困難は少ない。事業者にとっては保安林解除に向けたハードルが大きく下がったことになる。

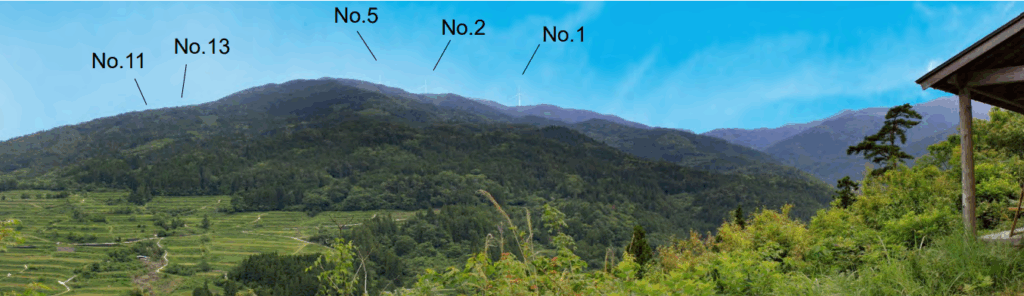

本山町大石地区の展望台から見た風力発電施設の景観予想図=2025年1月の電源開発資料より

「従前と大きくは変わらない」

高知県本山町、大豊町、香美市にかけて計画されている電源開発株式会社の国見山風力発電事業に話を戻す。2025年6月末に本山町大石地区が出した「保安林解除に同意しない」という結論は、ではどう扱われるのか。同意不同意の意志を全戸に確認して地区としての総意を決めた同地区の努力は無駄だったのか。

実は無駄ではない。

ひと言でいえば、過渡期の運用がしばらく続くとみられている。当面は変更前と変わらぬ運用が続く、と言い換えても間違いではない。林野庁治山課はこう説明する。

「(保安林解除に)同意されていない場合にですね、大きく何かが変わるというよりは、保安林解除に関わる部分の意見でしたらきちんと反映いただくっていうのは従前の合意の際とは特に大きく変わった点はないかなと。意見が解除に直接反映されるような意見であれば、やっぱりきちんと是正をいただくっていうことにはなるかとは考えておるところです」

要するに、「意見」であれ「合意」であれきちんと反映することが大事であり、解除に反対という意見が出れば事業を是正しなければならない。つまり変更前と基本的に変わらないということだ。同課はさらにこう言葉を足す。

「4月1日以降は必ずしも同意が必要というわけではないですけれども、ただ意見に対しては何かしらの反応といいますか、保安林解除に絡むお話であれば対処いただく必要はあると林野庁としては考えています」

林野庁のこのスタンスが過渡期の一時的なものか、それとも永続的なスタンスか。

新方針の字面だけを読めば「意見を聞き置けばOK」とも解釈できる。少なくともそう解釈する事業者が出ないとは限らない。そのような事業者が出てきたときにどうなるのか。厳格な運用を続けるのか、なし崩し的に規制緩和が進むのか。実は保安林をめぐる規制緩和の流れは「せめぎ合い」のような様相を呈している。(続く)

林野庁のホームページより

=寺島撮影=-1-150x150.jpg)