高知県本山町、大豊町、香美市にまたがる大規模風力発電施設の建設に向けた保安林解除について、地元の本山町大石地区が極めて民主的な投票(書面議決)を経て「不同意」の結論を出した。メガソーラーや風力発電で保安林解除が焦点となるケースは多いが、地区の同意不同意を民主的な投票で決めたケースは全国的にも珍しい。(依光隆明)

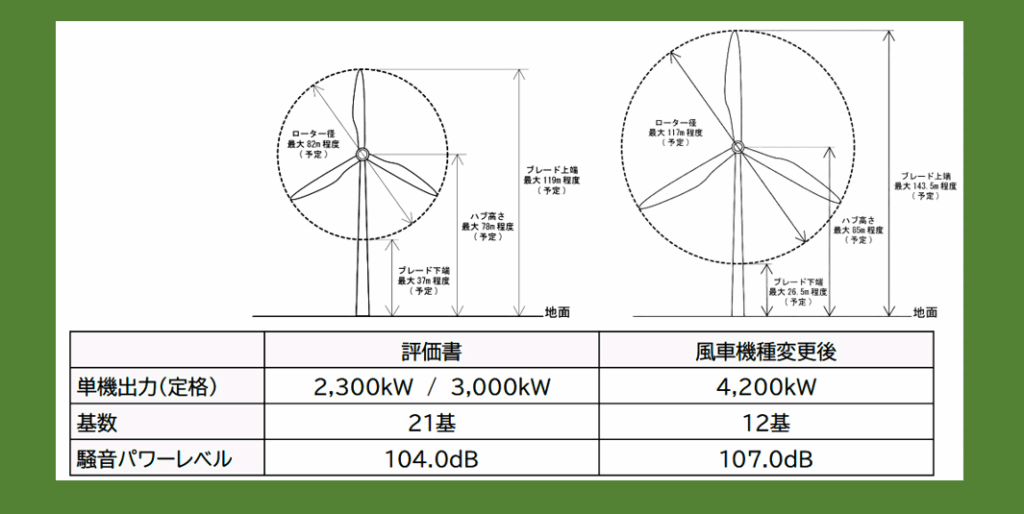

計画変更前(左)と変更後の風車の大きさ。ローター径は日本最大級=電源開発株式会社陸上風力事業部の資料より

「投票率」は97.1%

議案は「『高知県国見山周辺における風力発電事業』の保安林解除にかかる大石地区の同意について」。議決権(いわば投票権)は各戸1票で、配布の書面議決書に同意不同意を記入する。記名した議決書を封筒に入れ、封をして隣組長に渡す。実質的な投票期間は6月18日から27日。28日に開票し、結果は迅速に区内で周知された。

「開票結果」によると、地区の戸数(6月18日現在で大石地区に住民票のある家)は69戸。うち67戸(人)が投票し(署名議決書を提出し)、保安林解除に「同意する」が29人、「同意しない」が37人、無効が1人だった。「投票率」は97.1%。地区の過半数が記名の上で保安林解除に反対したことになる。これによって大石地区は保安林解除に同意しないことを決めた。

「高知県国見山周辺における風力発電事業」(以下、国見山風力発電事業と記載)を進めるのは準国営企業の電源開発株式会社。国見山風力発電事業は2018年12月から本格調査に入り、2024年4月に環境アセス(環境影響評価)まで完了した。その後、2025年1月に電源開発は計画を大幅変更。風車を日本最大級まで大型化し(ローター径を82メートルから117メートル)、基数を減少(21基から12基)させている。

変更後の計画によると、総出力は5万400キロワット。特徴は風車の巨大さで、地上から羽根の上端までが143.5メートル。高知県で最も高い建造物はトップワン四国(高知市・29階建てマンション)の約100メートルなので、それをはるかに上回って四国一の高松シンボルタワー(高松市・約151メートル)に迫っている。風車は1枚60メートル弱の羽根(ブレード)3枚で構成され、1分間に13.4回の回転をする。回転円の直径は117メートル、一基当たりの出力が4200キロワット。これが尾根筋に12基並ぶ。土地の改変面積は22.5ヘクタール、樹木の伐採面積は21.4ヘクタール。

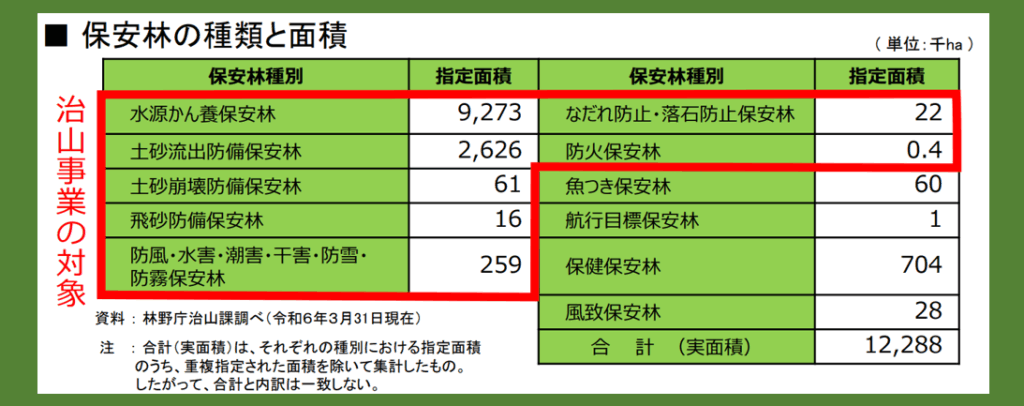

保安林の種類と面積(林野庁のホームページより)

保安林リスクを抱えながら

着工まで、残るのは各種法令手続だけ。国見山風力発電事業の場合、森林法に定められた保安林の解除が焦点となる。事業計画地の多くが保安林に指定されているとみられるからだ。そのことは県治山林道課も「公表されている計画を当課の地図と重ね合わせると保安林と考えられる」と説明。当の電源開発も、事業計画地と保安林が「かなりの割合で重複する」と明かす。

保安林には水源かん養保安林や土砂崩壊防備保安林、落石防止保安林、魚つき保安林、鳥獣保護保安林など17種類がある。原則として解除はできないが、再生可能エネルギー施設など特定の土地利用に関しては解除となるケースがある。17種の中でも解除となりにくいもの、解除となりやすいものがあり、最も厳しいのは土砂崩壊防備保安林、次が水源かん養保安林とみられている。電源開発が巨大風車を並べようとしている尾根筋に広がるのは水源かん養保安林だ。建設予定地の保安林解除が認められれば計画は進むが、認められなければ巨大風車は建設できない。

5年余りかけて環境アセスまでクリアし、保安林解除が認められなかったら計画はそこで頓挫する。事業側にとっては巨額の損失となる。そのことが保安林解除を認めざるを得ない無言の圧力ともなっているのだが、保安林解除を先に判断することは想定されていない。環境アセスの過程で事業計画が変わることも珍しくないからだ。事業計画が確定しないと、解除を申請すべき保安林も特定できない。必然的に、事業者としては保安林という「爆弾」を後回しにしたまま事業を先に進めるしか方法がない。

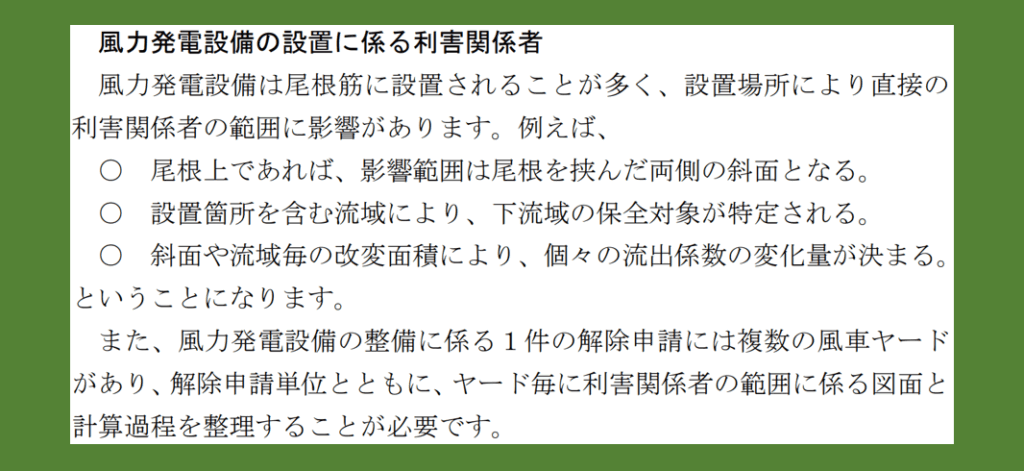

「直接の利害関係者」の重要さを指摘する国の文書=「保安林の指定解除事務等マニュアル」風力編。2025年4月改訂

鍵を握るのは「地元」

水源かん養保安林にはランクがあり、2県以上にまたがる水系の保安林は農林水産大臣に解除の権限がある(通常は県知事が解除権限を持つ)。本山町は徳島県を貫く吉野川水系の上流部なので、水源かん養保安林の解除は大臣権限となる。といっても大臣が解除の根拠にするのは県知事の意見書であり、県知事は市町村長の意見書を根拠に意見をまとめる。一般論でいえば市町村長の意見書の根拠となるのは利害関係地区の意見。つまり利害関係地区の意見が土台となって解除が決まる構図となっている。

法律でも「直接の利害関係者」という表現で利害関係地区が位置付けられている。水源かん養保安林の場合、「直接の利害関係者」はその保安林がなくなったときに何らかの影響を受ける家や田畑を持っている者。はっきりと区域が決まっているわけではないが、一般に近隣下流地域の地区がそれに当たる。国見山風力発電事業では大石地区のほか複数の地区が利害関係地区となっている。

本山町大石地区(Google Earthより)

「事実は承知をしております」

利害関係地区の一つが保安林解除に同意しなかった意味は大きい。県治山林道課は「過去の事例としてあまりそういったものがなかったところもありますので」と戸惑いを隠さない。「申請書自体も提出されてない状況なのでちょっと個別の状況というのは、なかなか確定的なところを申し上げるのは難しい。実際、地元の反対意見書が付された状態で申請書が上がってくるかどうかもまだわからないところではありますし…」とも。地元意見は事業者の申請書に添付されることになっている。繰り返しになるが、それが市町村長意見や知事意見に影響を与える。

再生エネ施設の建設に絡み、地元の反対を無視して国や県が保安林解除を強行することは想定されていない。つまり論理的に見れば、大石地区の決定は保安林解除をストップさせたことに等しい。電源開発の陸上風力事業部は「大石地区で保安林解除に関して反対が賛成を上回ったという事実はこちらも承知はしております」と前置きし、「承知をしておりますけれども、先週の今日ですので(注・7月4日時点の発言)計画変更うんぬんというところはまだ弊社の中で考えてはいないというのが実態です」と話す。同部によると、地区の同意を得られたら迅速に保安林解除の申請書類を提出する予定だった。今後は引き続き「ご理解を得られる」ように努めながら、しかし大石地区が出した結論を「ひっくりかえすようなことを考えているわけではない」とも。2029年度発電開始という当初目標は変更しないまま対応策を考えると話している。

大石地区に関係する保安林の問題はこれで決着、今後の舞台は国見山風力発電事業の計画見直しへと移る可能性が高いのだが…。ことはそう単純ではない。2025年4月、国は保安林解除の根幹に関わる重大な方針転換を行っていた。(続く)