1971(昭和46)年6月9日未明、高知市民による実力行使は県民に衝撃を与えた。「生コン事件」「実力行使」というワードは県民の心に深く刻まれることになる。理不尽な目に遭ったとき、「第二の生コン事件」という言葉まで飛び出すほどに。(依光隆明)

第一回の「フェスティバル土佐・鏡川まつり」を報じる1971年8月1日の高知新聞。高知市の人口(当時約24万人)を上回る入場者を呼ぶイベントとして大成功し、市民の目を鏡川に向けた

生コン事件が「鏡川まつり」を生む

1971年春。生コン事件に先立つ2カ月ほど前のことだった。RKC高知放送の社員だった依光裕さん(89)は、同僚と喫茶店に入った。高知市横浜の海岸沿い、浦戸湾が目の前に広がるホテルの喫茶だ。半年前まで大阪支社にいたので浦戸湾を見るのは5年ぶり。久しぶりに見る浦戸湾は依光さんに衝撃を与えた。依光さんは「鏡川のカッパ」と自称するほど水と親しんだ。名の知れた浦戸湾の投網名人を父に持ち、依光さん自身も浦戸湾で投網を打ちまわしていた。その浦戸湾が、「真っ赤になっちゅう。こんなになっちゅうがかと」。依光さんは目の前の同僚と「高知放送で浦戸湾の美化キャンペーンはできんものか」と話し合う。家に戻って父親に聞いた。「浦戸湾がえらいことになっちゅうのう。高知パルプが瀬戸内に戻ったら(大王製紙が瀬戸内に引き取ったら)元に戻るか?」

父の答えはこうだった。「戻らん。犯人はほかにもおる」。「誰ぜよ、それは」と聞くと、「高知市民よ」。父はこう続けた。「家庭排水を鏡川、江ノ口川、下田川、神田川、長浜川へ垂れ流しゆう。それが全部浦戸湾に流れ込みゆう」。確かにそうだ、と思った依光さんは高知放送の企画会議で「鏡川を美しくという番組を作らないか」と提案する。しかし却下。鏡川のほとりで祭りをする案に変えると会社はプロジェクトチームをつくった。5月中旬、企画案と経費の大枠ができる。経費は2700万円だった。稟議書を見た社長は「赤字にならないならやりなさい」と付箋に書いて決裁した。損をするならやるな、ということか。大丈夫か。みんながビビり始めたときにあの事件が起きる。

依光さんは40歳の手前で妻の実家を継いで依光姓になった。それまでは河野姓で、河野裕での著作も多い。むしろ河野裕の方が県内では知られているかもしれない。2007(平成19)年、依光裕の名で上梓した『一所懸命 土佐に生きて』に生コン事件と鏡川まつりのかかわりが載っている。

〈そのびびりを吹き飛ばす驚天動地の六月九日がやってくる。なんと、高知パルプ工業の排水管に「浦戸湾を守る会」が生コンクリートを流し込むという大事件が発生した。暴挙か、義挙か。世論は沸騰し、高知放送も煽られた。鏡川まつりは「損をしてもやるべきだ」になってくれた〉

「フェスティバル土佐・鏡川まつり」として企画が実現したのは1971年7月31日。3日間の開催で30万人を集める大成功だった。主催はRKC高知放送と高知新聞で、企画演出の担当が依光さん。翌年の第2回は40万人を集め、すっかり高知の夏を彩る風物詩として定着した。一貫したコンセプトは「ふるさとの川を美しく」。鏡川にボートを浮かべ、アルバイトを動員して川底のゴミをさらえたりもした。大量のごみをダンプ2台で処理場に運ぶ。その姿を市民に見せた。川のゴミはどんどん減っていった。どんどん減っていった第一の理由は生コン事件に市民が啓蒙されたからだ、と依光さんは思っている。

「鏡川まつり」の最後は2005(平成17)年の第35回。そのあと、高知放送を定年退職して10年近くになる依光さんの自宅に後輩の事業局長がやって来た。「許可をしてもらいにきました。鏡川まつりをやめますが、了解してください」。鏡川まつりの終焉を報告に来たわけだ。理由として局長が口にしたのは、「『ふるさとの川を美しく』という使命が終わったと判断しました」。90歳を前に意気軒高な依光さんがしみじみ振り返る。「稟議書が通った直後に生コン事件が起きた。『鏡川まつり』はあの生コン事件がなかったらどうなったか分からんと思う。生コン事件がなかったら35年も続いていなかった」

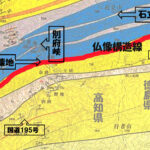

Google Earthで見た現在の高知市。1972年5月まで、市街西部の高知パルプから高濃度の有機物と亜硫酸廃液が江ノ口川を通じて浦戸湾へ流れ込んでいた

操業停止、全従業員解雇

「生コン事件」から10日後、1971年6月19日の高知新聞に「高知パルプが来年12月までに移転」という記事が載っている。親会社の大王製紙(愛媛県伊予三島市=現四国中央市)に高知県の環境保全局長らが足を運んで聞いてきた情報だ。面会日は17日で、大王製紙は井川伊勢吉社長や副社長、常務が応対したと書かれている。脇の見出しは「工事遅れたら操業停止」。県が用地を構え、高知パルプがそこに移転する。重要なのは、現工場の操業は「来年12月まで」で打ち切ると明言したことだ。つまり新工場の稼働が翌年12月に間に合わなかった場合でも翌年12月をもって現工場は操業を停止すると大王製紙が確約した。

1971年9月23日付高知新聞には「きびしい環境庁」「移転時には『新設』とみなす」という記事が載っている。既設の工場と新設の工場は廃液排出基準が大きく違う。高知パルプは「既設」での移転を希望していたが、それが認められなかったという記事。新設ならBOD(生物化学的酸素要求量)を20ppmにまで下げなければならない。最終的には廃液排出基準の厳しさが高知パルプの命脈を断つ。

1972年3月30日、県は「高知県内での移転は不可能」という判断を大王製紙に伝えた。翌日の高知新聞は最後のチャンスが南国市稲生だったこと、南国市の反対で県、高知市との三者会談すらできなかったことが書き添えられている。記事は1面にあり、見出しは「県内での移転は不可能 県が高知パルプ問題で最終判断 親会社の大王製紙に説明」。同年5月27日夕、高知パルプは操業を停止する。6月20日に全従業員を解雇し、従業員と会社側の争議が始まった。

高知新聞の記事によると、従業員は約130人。複数ある組合の一つ、高知パルプ労組(組合員39人)は1972年8月に高知県地方労働委員会(地労委。現在は高知県労働委員会)へ斡旋を申請。1974(昭和49)年10月、地労委は高知パルプが1憶700万円を払うという斡旋案を提示する。翌月、労使双方がこの斡旋案を受諾し、1975(昭和50)年3月に大王製紙や紙パ労連、県総評立ち合いで協定書が結ばれた。

1976年3月31日の高知新聞夕刊。罰金5万円だった

4年間に29回の公判

高知パルプの元従業員をめぐる問題が決着したことで、残る焦点は裁判の行方になった。事件半年後の1971年12月に「浦戸湾を守る会」の山崎圭次会長、坂本九郎事務局長が起訴されたあと、翌1972年2月から高知地方裁判所で29回の公判が続いた。公判の中で明らかになったのは、公害のひどさと、地元と結んだ協定を高知パルプやその前身の会社(いずれも大王製紙系)が全くと言っていいほど守っていなかったことだ。加えて元従業員は次々と高知パルプの秘密を暴露した。使ってはいけない古い窯を秘かに使用して生産増を図っていたこと、つまり吐き出す廃液量をこっそり増やしていたこと、外部から検査が入るときだけ窯に封をしていたこと、日誌を書き換えていたこと…。被告は住民側のはずなのに、高知パルプ側が追い詰められていく。住民側の弁護団は正当防衛論を展開した。企業が違法行為で住民に襲い掛かるとき、正当防衛は認められるのだ、と。判決が出たのは1976(昭和51)年3月31日だった。

判決当日の高知新聞夕刊1面にはこんな見出しが躍っている。「生コン事件に有罪判決 両被告に罰金5万円 正当防衛認められず」。見出し通り、高知地裁は山崎会長、坂本事務局長それぞれに罰金5万円を科した。両氏は控訴せず、判決が確定した。

量刑理由について、板坂彰裁判長はこう書いた。

〈被告人らの本件犯行は、綿密な計画、周到な準備のもとに法を無視して大胆強力に行われたものであって、この種事件を軽々に放置すれば各種運動等を刺激して安易な形で模倣され違法な実力行使を誘発しかねず、このような風潮はひいては戦後ようやく育って来た民主主義の根幹にも触れるおそれがあることに思いを致せば、決して軽視できない事犯である〉

正当防衛論を認めてしまえば〈違法な実力行使を誘発〉しかねない。だから有罪にせざるを得ない、という論理だと思われる。その上で、こう続ける。

〈しかし、被告人らは、いずれも健全な市民であり、且つ、直接具体的な被害者ではないにもかかわらず、高度な立場から近時における公害問題を憂慮し、公害から自然を守り、環境破壊を阻止して社会に裨益するため、自ら住民運動を組織してその先頭に立ち、真摯な活動を続けている者であって、極度に汚濁した江ノ口川及び浦戸湾の浄化に取り組んでいた矢先に、高知パルプから背信的に会談を拒否され、また行政の無力さにも接して思い余り、その浄化を実現したい一念から、遂に本件犯行に及んだものである。そして、当時における公害問題の動向について考えてみるに、昭和三〇年代の高度成長経済下に、江戸川のパルプ工場側と漁民との乱闘、水俣病、四日市ぜんそく等の深刻な公害問題が発生し、阿賀野川の水銀中毒事件も発生して問題がますます深刻化していき、昭和四五年に至って、東京牛込柳町交差点周辺の鉛中毒事件、光化学スモッグ事件の発生、更には田子の浦のヘドロ事件等々、公害問題が続発して重大な社会問題となり、これを反映して同年の臨時国会では一四件にも及ぶ公害関係法案が審議可決され、さながら公害国会とでも称すべき情況であった。被告人らの高知パルプに対する働きかけは、まさに右のような状況下になされたものであって、自然の成り行きであったということができる〉

Google Earthで見た今の高知城と江ノ口川。終戦直後までの清流・江ノ口川は高知市のシンボルでもあった

♪う~さ~ぎ~追~いし~

板坂裁判長は、続いて高知パルプの態度に矛先を向けた。

〈しかるに、高知パルプ側は、ようやく被害の防止につき一応前向きの姿勢を示すに至ったものの、やはり企業中心的なものの考え方に終始し、被告人らに約束した第四回会議を拒否したものであって、もしその約束を守り、いま少し住民側の立場をも考慮して、判示文書回答の趣旨を率直に補充説明し更に謙虚に住民側の声に耳を傾ける等、誠意ある態度に出ておれば、本件犯行は生じなかったと思われるだけに、右のごとき公害問題の現実に鑑み、公害防止に誠意を示しこれを実行することが企業の重大な責務であるというべきことからしても、本件の発生については、同会社側にもこれを誘発した責任があるといわなければならない〉

最後に俎上に挙げたのは高知県と高知市だった。

〈また、公害問題を解決する役割は、第一次的に政治、行政が担うべきであるが、その役割を果たすためには、公害問題がすぐれて地域的性格を有し、関係住民が結果を固めて公害に対する監視態勢を強めるという問題の性質上当然の成り行きがあることから、むしろその助けを借り、住民の意向を吸収して的確に政治、行政に反映させることが肝要であるといわなければならない。しかるに、本件において、高知県・市の各当局は、かねてより、住民から江ノ口川及び浦戸湾の汚濁による被害を訴えられ、その原因の大部分が高知パルプの廃液放流にあることを知っておりながら、これを防止する絶好のよりどころというべき判示のような覚書及び誓約書を生かそうとせず、被害を黙視してきたうえ、ようやく会社側と住民側との会談をもつに至ったものの、会社側が背信的に第四回会談を拒否したことに対し、被告人らが真剣に会談続行を希望しそのとりなし方を申し出ているのに、なんら積極的な措置をとらなかったものであって、本件は、かかる行政の傍観的で無策な態度にも起因しているといわざるを得ず、その責任も当然問題とされなければならない〉

以上の論理から出た結論が罰金5万円という微罪だった。「浦戸湾を守る会」の会員だった和田幸雄氏は、判決後の様子を著書『高知生コン事件の全貌 二十一世紀への案内の書』にこう描写している。

〈裁判所が許可した別棟の一室で記者会見が行われた。席上山崎は、「私は、人間の掟では有罪になったが、神の掟では無罪であると信じています」と、晴れ晴れとした表情で語った。(中略)記者会見が終ると、会場を裁判所裏の高知公園“つつじの壇”に移して、支援団体による最後の報告集会が持たれた。集った人は三百人程であった。(中略)挨拶を終って山崎は、御唱和をお願いしますと言いながら“古里の歌”を歌った。兎追いし彼の山 小ぶな釣りし彼の川 夢は今もめぐりて 忘れ難き古里……嫋嫋(じょうじょう)として広がるメロディの中で、集った婦人達の頬を、ダイヤの滴が幾すじも光って流れ落ち、其処かしこに咽(むせ)び泣いた嗚咽の声を、私は永久に忘れることは出来ないであろう〉

2008年7月に浦戸湾で釣れたメーター級のアカメ(「アカメと自然を豊かにする会」提供)。「アカメと自然を豊かにする会」は標識放流を行ってアカメを保護している

メーター級のアカメが年10匹

高知パルプの操業停止以降、江ノ口川と浦戸湾は急速に水質を回復した。象徴が浦戸湾のアカメだ。汽水域に生息する魚としては日本で最大。体長は1メートルを超える。

「浦戸湾を守る会」の事務局長を長く務める高知市の田中正晴さん(73)は生コン事件の翌年に大阪から高知大へ入学し、会に加わった。以来、田中さんは江ノ口川と浦戸湾の水質を見続けている。見続けた結論がこうだ。「浦戸湾はよみがえりました。公害があっても自然は戻る。普通の市民が実力行使し、有罪判決を受け、そして自然は戻ったんです」

田中さんは特にアカメの資源量に注目している。生態系が崩れると成長できないうえ、生息域が限られているのでアカメは全国的に絶滅が危惧されている(レッドデータブックでは絶滅危惧IB類)。ところが水質が回復した浦戸湾にはそのアカメがたくさんいる(高知県の基準では絶滅危惧ではなく「注目種」)。記録がある中で最大とされる1・35㍍、39キロのアカメも2022(令和4)年に浦戸湾で釣り針にかかった。「アカメというのは生態系のトップにいるんです」と田中さん。「浦戸湾ではアカメのメーター級が年10本も釣れています。ということは生態系のピラミッドがしっかりしているということです。浦戸湾がよみがえった証拠です」

アカメの幼魚はコアマモ場で育つ。コアマモは海草の一種で、稚魚や甲殻類の「ゆりかご」とも形容される。コアマモ場が絶滅に瀕している地域も多いが、田中さんは「2000年くらいから浦戸湾でコアマモが増え始めた」と指摘する。「コアマモの栄養になるのはマグネシウムとカルシウム。浦戸湾には北方の山にある蛇紋岩と石灰岩がそれらを供給してくれます。素晴らしい湾です」

城西公園西端、江ノ口川のほとりにある「江ノ口川浄化祈念碑」。説明板には「生コン事件」も「高知パルプ」も書かれていないが、台座には特別発起人として「浦戸湾を守る会」や山崎圭次さんの二男・山崎道生さんの名が刻まれている

「第二の生コン事件も辞さない」

生コン事件は高知県民の心に深く刻まれた。事件から29年後の2000(平成12)年5月、県東部の安芸市でこんなことが起こった。その3年前、市の汚水処理施設を港町一丁目町内会が受け入れた。受け入れに当たり、当時の山崎鍈一市長は3年後までに温水プール設置や地区の浸水対策を行うと約束する。迷惑施設の受け入れに対する交換条件だ。ところが市長は井津哲彦氏に代わり、約束の多くが履行されないまま。しかも市からは説明もない。怒った住民はこう市に迫った。「約束が果たされなかったときは浄化センターの操業をストップすることで市と合意している。町内会が団結して『第二の生コン事件』を起こすことも辞さない」と。

「第二の生コン事件」は言葉だけではなかった。やっと開いた住民との話し合いの席を井津市長が欠席。その理由が「市出身の小結、土佐ノ海の激励会出席のため名古屋に公務出張」だったことから住民の怒りが沸騰、遂に実力行使に出る。

考えた末、取った手立ては納税拒否だった。2000(平成12)年7月5日、港町一丁目にある二つの町内会は市に対して「約束が守られるまで市民税などの納税を拒否する」と通告。両町内会は臨時総会を開き市民税のほか下水道負担金や上下水道料金、県民税、固定資産税を翌年4月から支払わないことを決議する。

2000年7月26日、港町一丁目の代表5人が市税務課を訪れた。一丁目住民100人のうち95人の賛同署名を添えて自動引き落とし口座の解約を通告した。住民の95%が納税拒否を始めたら、これはもう一揆に近い。安芸市という小さな地方都市の、港町一丁目という小さなエリアの話が高知県中に広まることになった。市は逆に態度を硬化したが、ここで県が動く。橋本大二郎知事が港町一丁目に足を運び、県として実行可能な浸水対策を行うことを表明した。

住民側と市が和解したのは2001(平成13)年11月末だった。浸水対策の具体化を始めとする市の姿勢を評価し、住民側は納税拒否方針を撤回する。8月の市長選で井津氏は完敗、市長は松本憲治氏に代わっていた。

生コン事件は実力行使であり、刑事罰も受けた。それでいて「第二の生コン事件」という言葉が使われるほどの歴史になったのは、その実力行使を市民県民が支持したからだ。傷つく者、被害の及ぶ範囲ができるだけ少なくなる工夫をして生コン事件は実行された。それが山崎圭次氏や坂本九郎氏の考え方だった。彼らが救い出したのは自然であり、自然界の生き物であり、高知市民だった。事件直後、高知市民の間では義民という言葉まで出た。自ら罪に落ちて自然や市民を救う、まさに義民だと。義民は歴史に残る。権力者に押しつぶされそうになるたび、高知では生コン事件の記憶がよみがえる。(シリーズ終わり)