1971(昭和46)年6月9日未明、高知市旭の電車通りに高知市民たちが集合した。うち4人が道路中央のマンホールを開け、大量の生コンクリートを流し込む。行き場を失ったパルプ工場の廃水は道路にあふれた。日本の公害史上に特筆される「高知生コン事件」の実行シーンだ。ここに至るまでには20年を超える市民のドラマがあった。そのドラマが2025年秋、演劇となって東京と高知で上演される。8月29日、高知市で劇作家の坂手洋二さんを招いたプレイベントが行われた。(依光隆明)

高知市旭町の電車通り沿いにあった高知パルプ工業=田中正晴さんの説明資料より

最後の手段で実力行使

「生コン事件」は実力行使で環境を取り戻した事件として知られている。高度成長前夜の1940年代末、高知県は高知パルプ工業を企業誘致する。当時は西日本パルプという名称で、実質的な親会社は大王製紙だった。

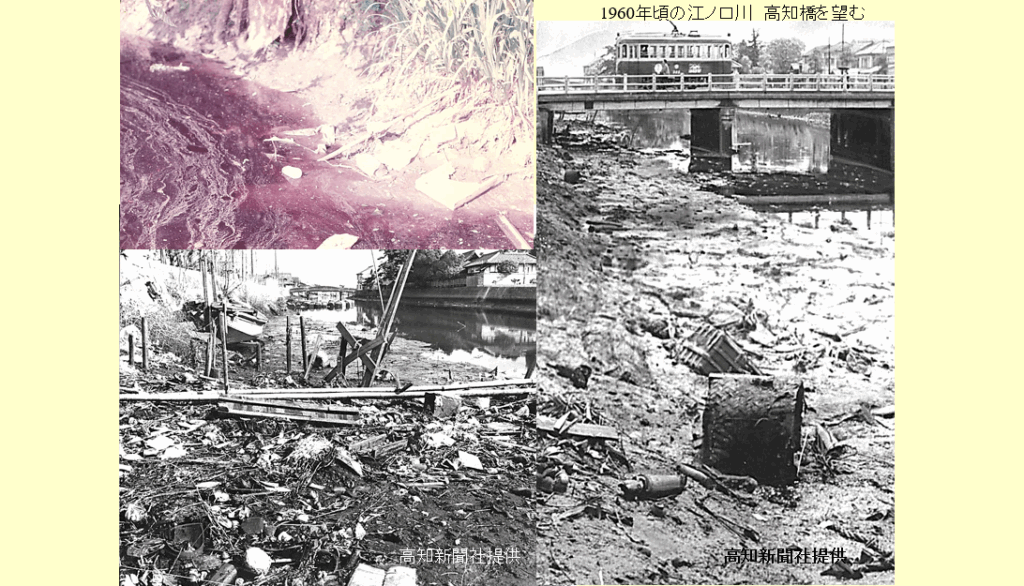

高知パルプは約200人の県民を雇用、1950年に操業を開始する。直後から工場は硫化水素を含む大量の廃液を垂れ流し、周辺には亜硫酸ガスが漂った。廃液が流れゆく旭川→江ノ口川→浦戸湾は赤茶色となり、それは土佐湾まで広がっていった。風光明媚で漁業が盛んだった浦戸湾の魚は死に、江ノ口川沿いでは健康被害を訴える声が噴出した。改善を求め、市民は県や高知市に100回以上も陳情を繰り返す。が、効果はなし。行政は「因果関係の証明ができない」というばかりだった。手段が出尽くしたあと、刑事罰覚悟で実行したのが生コンの投入だ。実行したのは会長の山崎圭次さんを中心とする「浦戸湾を守る会」の4人。「現認役」の市民数人が見守る中、高知パルプ近くの排水路に生コン6トンと土嚢24袋を投入した。行き場を失った廃水は高知パルプの工場内にあふれ、工場は操業停止。翌年、高知パルプは廃業する。

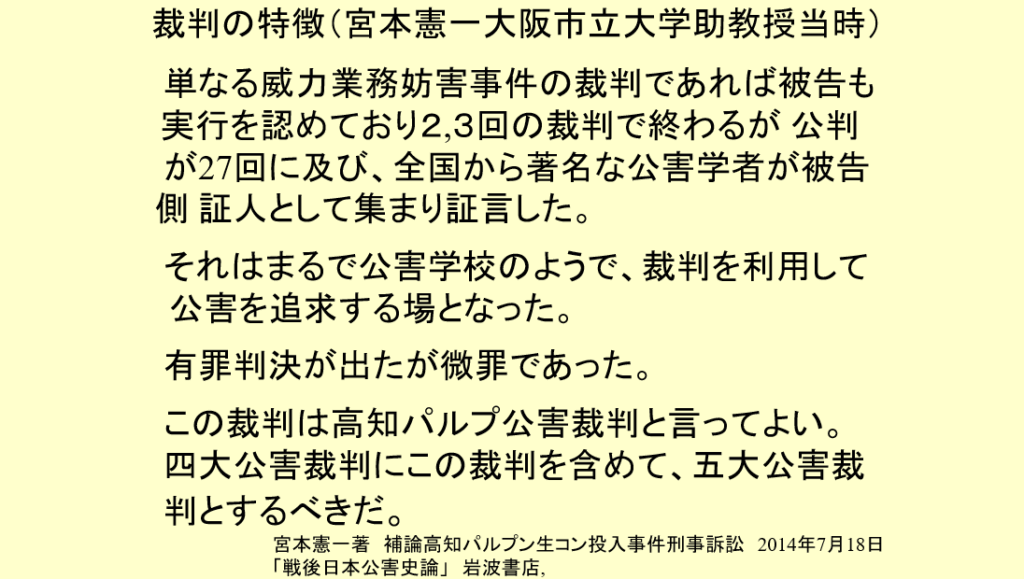

裁判では生コン投入が環境権に基づく「正当防衛」に当たるかどうかが焦点となり、裁判所は「このような行為を見逃したら類似行為があとに続くことになる」という論理で正当防衛を否定。高知パルプや行政当局を指弾した上で、実行した市民に軽微な罰金刑を下した。

1960年ごろの江ノ口川=田中正晴さんの説明資料より

日量最大1万3000トンが22年

劇化するのは劇作家兼演出家の坂手洋二さんが率いる演劇集団「燐光群(りんこうぐん)」。仮タイトルは「高知パルプ生コン事件」で、2025年10月31日から11月9日まで東京・世田谷区の「劇」小劇場で、11月19、20日は高知市の県民文化ホールで上演する。

プレイベントは8月29日夜、高知市の県民文化ホールで行われた。

まず「浦戸湾を守る会」事務局長の田中正晴さんが生コン事件について解説した。田中さんは山口県生まれの大阪育ちで、生コン事件の翌年に高知大へ入学。「浦戸湾を守る会」に加わり、長く事務局長を務めている。

田中さんは「県の誘致計画が明らかになったときから反対運動が起きた」として、高知市議会が「被害甚大なるときは工場を閉鎖すること」という決議までしていたことを紹介。高知パルプは圧力釜に木材チップと亜硫酸を入れて加熱、廃液処理をせずに旭川に流していた、と説明した。廃液は「日量最大1万3000トン。それが22年続いた」とも。

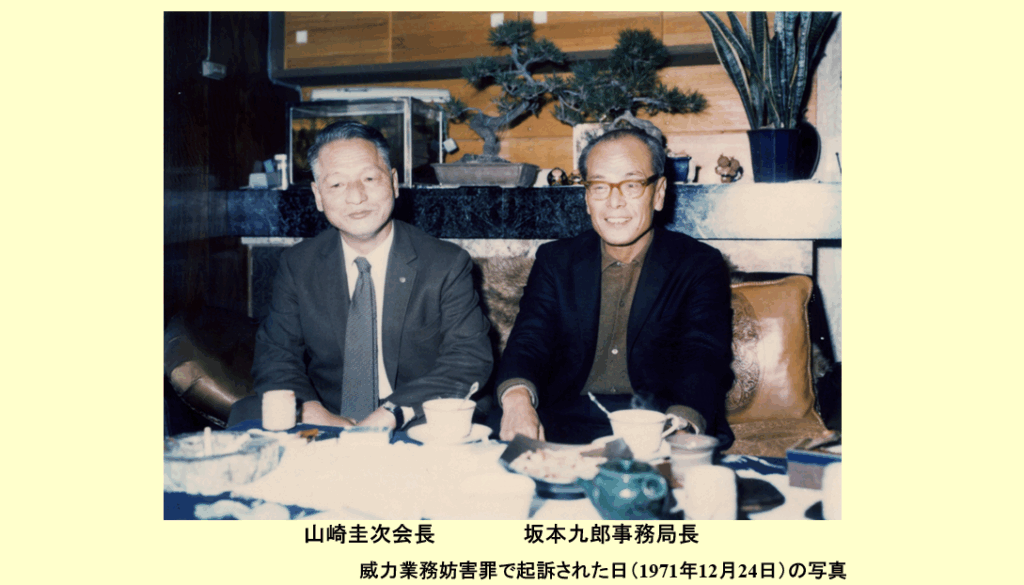

山崎圭次さん(左)と坂本九郎さん=田中正晴さんの説明資料より

死の海に魚が戻った!

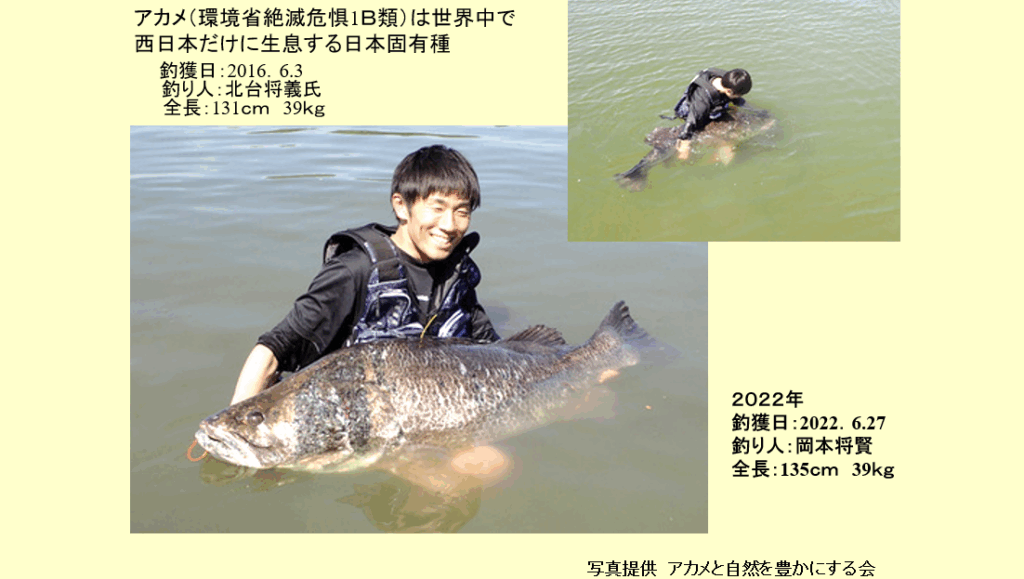

194種の魚種が確認されていた浦戸湾は、県による埋め立ても加わって死の海となりつつあった。漁民たちが江ノ口川を土嚢でせき止めようとしたものの、実行直前で警察に止められたことも田中さんは紹介。集会やデモ、陳情など、県民があらゆる手を使って環境悪化を防ごうとしたことをスライドを使って説明した。実力行使の契機は1971年5月31日に高知パルプ側が以後の交渉を拒否したことだった。生コン投入は9日後で、実行者は12月に起訴された。裁判には全国から公害問題の研究者が参集し、証人として協力。一審判決で「浦戸湾を守る会」の山崎会長と坂本九郎事務局長に罰金5万円の判決が出たこと、多くの人が控訴を勧めたが、2人は控訴をしなかったことも紹介。その後の浦戸湾にも触れ、「高知大の町田吉彦教授が2004年から生物調査をし、浦戸湾で187種の魚種を確認した。象徴がアカメだ。全国屈指の貴重な内湾が復活した」と述べた。

自然が戻りつつある浦戸湾の象徴、アカメ=田中正晴さんの説明資料より

一歩先を見ていた山崎圭次さん

続いて1972(昭和47)年に浦戸湾を守る会が作った「よみがえれ!浦戸湾」(約30分)を上映。会場を当時の空気感で満たしたあと、「生コン事件」のリーダーだった山崎圭次さんの次男、山崎道生さんがマイクを握った。

道生さんは圭次さんが興した山崎技研の会長を務めている。圭次さんが生コン事件を起こしたとき、道生さんは20歳くらい。「(旭川は)くさかったきなあ」という印象だったと振り返った。道生さんはそのころ、1年間にわたって遠洋マグロ船に乗り組んでいる。下船後はその体験を踏まえ、機械工場を営む圭次さんに「海の仕事を構えてくれ」と頼む。圭次さんは「よっしゃよっしゃ」と応え、クルマエビの養殖から海洋事業をスタートした。道生さんによると、海の仕事を頼んだのは「生コン事件が落ち着いたころだった」。やがて圭次さんからこう言われる。「底引き網で捕るせいでタイの稚魚が減りゆう。道生、魚のふ化をしろ」。道生さんはこう振り返った。「10年で7億円使って(ふ化事業を)軌道に乗せた。売り上げ10億の鉄工所が7億使ってくれた」。道生さんは「その頃はまだ魚が捕れていた時代だった」と説明、「(稚魚を)作らないと魚がおらんなるという意識を持っていたのは親父だけでしょうねえ」。

当時の思い出を話す秋山武子さん

従業員が次々と辞めた

サプライズゲストとして、江ノ口川沿いで「佐渡旅館」を経営していた94歳の秋山武子さんがマイクを握り、「お客さんから『川がくさい』と苦情を言われたが、一番困ったのは女中さんが次々辞めること」と当時を振り返った。体調が悪くなる、もう田舎に帰る、と5人の女中さんが次々と辞めてしまった。「そのとき山崎様が生コンを入れてくれて、水はくさくなくなりました。それで5人のうち3人は戻ってきてくれました。(生コン投入という)大決心をしてくれたことに感謝しております。本当に立派な人でした」

秋山さんは「(『浦戸湾を守る会』などの)会がすんだら山崎さんは必ず『故郷(ふるさと)』を歌っていました」と紹介し、歌詞を持参。この日の会の終わり、参加した80人全員で「うーさーぎおーいし、かーのやま」と合唱した。

マイクを握る坂手洋二さん

「高知だから起こったのかも」

続いて高知大学地域協働学部の森明香(さやか)助教(環境社会学)が大学の授業(半期15回)で生コン事件を取り上げていることを説明し、生コン事件に対する学生の声を紹介。最後に坂手さんが登壇し、高知とのかかわりは一昨年に全国公演した「わが友、第五福竜丸」だったことを明らかにした。140トンの木造マグロ船「第五福竜丸」(船籍は静岡)はビキニ環礁付近で行われた米国の水爆実験で被爆、帰国後に乗組員1人が亡くなった。坂手さんは「調べていくと、同じように被爆したマグロ船がたくさんあった。捕ったマグロを捨てた船だけでも九百数十隻あり、うち200隻は高知の船だった。これは高知に来なきゃいけない、と駆け足で来た」。生コン事件については、「高知だから起こったのかもしれない」と漏らしながら、「54年前の事件を忘れないためにきょうもこれだけの人が集まっていることに感動する」と会場を見渡した。

環境経済学の泰斗、宮本憲一氏は「生コン事件裁判」を5大公害裁判の一つ、と指摘した=田中正晴さんの説明資料より

11月19日19時と20日14時

「高知パルプ生コン事件」(仮)の高知公演は、11月19日(水)が午後7時から、20日(木)が午後2時から、県民文化ホール(グリーン)で。主催は演劇『高知パルプ生コン事件』高知公演実行委員会、共催は高知県民文化ホール。燐光群は1982年の創立。日本の代表的演劇集団の一つで、国内ばかりではなく海外16か国でも公演を重ねている。