1971年6月9日未明に起きた「高知パルプ生コン事件」は、日本の公害史に独特の光芒を放っている。なによりの衝撃は一発の実力行使で市民が公害を止めたことだ。半世紀以上も前の出来事となったこの事件を、資料を軸にして振り返る。(依光隆明)

2006年6月9日、生コン事件から35年の夕刊に「浦戸湾に魚が戻った」と報じる高知新聞の1面記事。この時点で132種の魚類が確認されていた

「公害があっても自然は戻る」

事件を起こしたのは、自然破壊を懸念する高知市民有志が1961年に結成した「浦戸湾を守る会」だった。会の結成を呼び掛けたのは山崎内燃機関研究所(山崎技研の前身)を営む山崎圭次さん(1912~1997)で、県内の経済人や大学教授、開業医、教員らが名を連ねた。事件当時の会長は山崎さん、事務局長が坂本九郎さん。現在事務局長を務める田中正晴さん(73)は、2008年ごろからこの事件を本格的に調べ始めた。きっかけは浦戸湾に自然が戻ったことだ。

高知市の浦戸湾は魚類分類学の上で特記すべき地でもある。「魚類分類学の父」と形容された東大教授の田中茂穂博士(1878~1974)を生んだ地であり、その愛弟子であった高知大教授の蒲原稔治博士(1901~1972)は1958年までに浦戸湾で194種の魚類を確認した。閉鎖性が強い小湾(8平方㌔)としては世界にも稀なほど多い。浦戸湾の風景は美しく、市民の憩いの場でもあった。

その湾が、1950年に高知市旭町で操業を始めたパルプ工場の廃液によって急速に汚染されていった。排水管に生コンクリートを流し込むことで市民が当該工場を操業停止に追い込んだのが生コン事件だ。パルプ工場が廃業したのは事件の1年後。山口で生まれて大阪で育った田中さんは、生コン事件の翌年に高知大へ入学する。「当時、大阪は汚かったんです。こんなところ、人の住む場所じゃないと思って高知に来たんですが…」。江ノ口川や浦戸湾を見て絶望した。「日本中、どこへ逃げても一緒じゃないかと」。ところが絶望的だった川と海の生態系が、年を追うごとに復活していった。

田中さんによると、2004年から町田吉彦教授を中心とする高知大のグループが浦戸湾で調査を重ね、187種の魚類を確認する。蒲原博士が確認した194種に近づくほどの魚が戻っていた。深刻な公害があっても自然が戻ることに田中さんは感動する。「これは全国に知らせないかんと思って、本格的に生コン事件の資料を集め始めました」

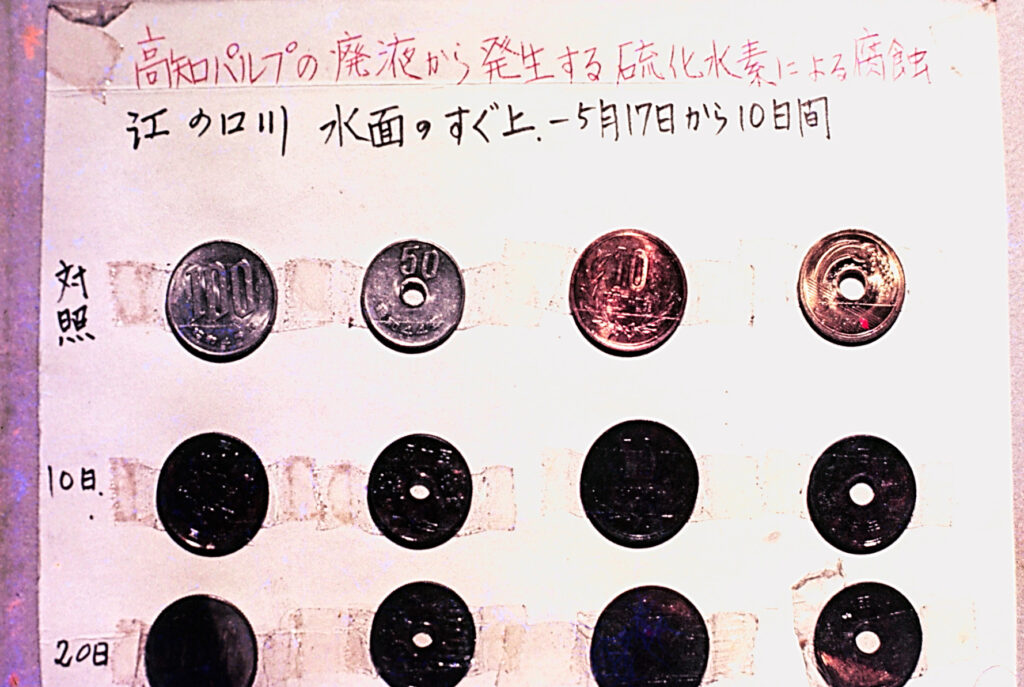

民家の窓から江ノ口川の水面近くに吊り下げた硬貨。硫化水素によって黒色に変わっていった=田中正晴さんの資料より

高知駅に降り立つとドブの匂い

187種を確認した町田吉彦教授は秋田県の出身で、1965年に高知大へ入学した。魚類調査に入る直前、2003年の論考(ネット連載の「土佐の高知の浦戸湾文庫」)で生コン事件について触れている。一部を引用する。

〈年配の高知県民は、1971年6月9日の「高知パルプ生コン事件」をよもや忘れた訳ではあるまい。戦後間もない1950年から、高知市の中央部を貫流する浦戸湾流入河川の一つである江の口川に、一日あたり13500トンという信じがたい量のパルプ廃液が垂れ流し状態だった。この文庫の最初で紹介したが、私が高知大学に入学した1965年当時、高知駅に降り立つとドブの匂いが漂い、風向き次第では吐き気をもよおすほどだった。川の水全体がどす黒く、ヘドロの深さを測るのも躊躇されるほどであった。川沿いの民家は窓を開けることすらできず、それでも金属の食器がたちまち変色したという。パルプ廃液が流れ込む浦戸湾は、そのころ全国で最悪の海だった。奇形魚が続出し、潰瘍で鱗がはげ落ちて皮膚がただれ、出血した痛々しい魚が山ほどいた。地域の住民と自然は、地域の経済のなすがままだった。そこで、郷土を愛し、その象徴である浦戸湾をこよなく愛する市民がパルプ廃液の排出孔を生コンで塞ぐという実力行使に出たのである。当時、私は大学院生で、福岡で暮らしていたが、衝撃的なニュースだった〉

60歳代半ば以上の高知市民であれば、高知市街に漂っていたヘドロのにおいをまだ覚えているのではないだろうか。秋田から来た町田さんは、全国で最悪の海だった、奇形魚が続出した、と驚いた。

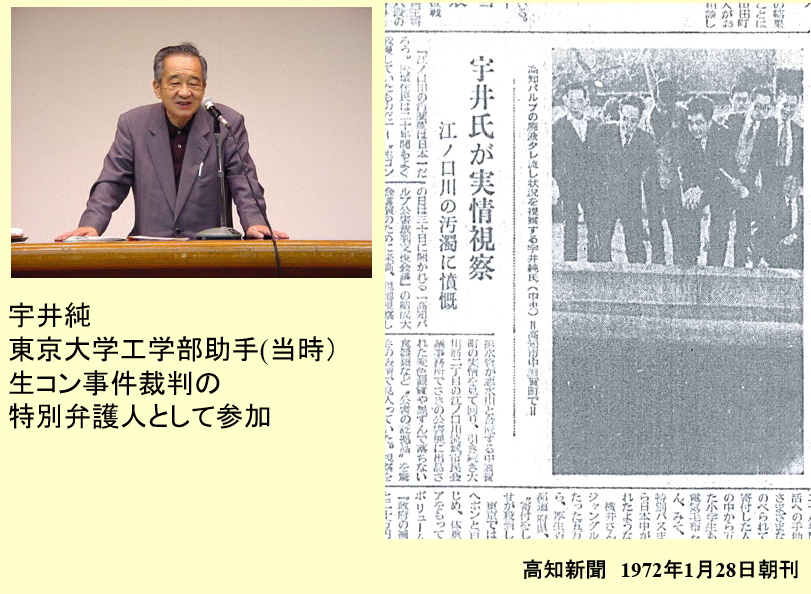

宇井純さん=田中正晴さんの資料より

お蔵入りしていた論考を発表

田中正晴さんの話に戻る。資料を集め始めた田中さんが見つけた論考の一つに、1972年から始まった刑事裁判(威力業務妨害罪)で特別弁護人となった宇井純さん(1932~2006)の「高知パルプ生コン事件」(1997年)があった。宇井さんは公害問題の専門家で、生コン事件前後は東大助手。1997年当時には沖縄大の教授を務めていた。論考冒頭にある宇井さんの文章によると、この論考はもともと1985年に東大出版会から刊行するシリーズ本に収める予定だった。ところが実力行使をめぐる一部の記述が問題視され、いったんお蔵入りする。蔵から取り出したきっかけは、「浦戸湾を守る会」の会長として生コン事件を実行した山崎圭次さんが1997年4月17日に亡くなったことだった。13日後の4月30日付で沖縄大の地域研究所年報に発表している。論考の冒頭、宇井さんはこう書いた。

〈この事件の関係者の多くが世を去り、今ここに事件の中心となった山崎圭次氏の訃報に接して、この重要な事件の記述がこのまま埋もれることを惜しみ、山崎・坂本両氏等の事跡を記念するために、改めてこの原稿を地域研究所年報に発表して後世に記録しようとするものである〉

宇井さんは4年に及ぶ生コン事件裁判の記録を大切に保管していた。おそらくそれを熟読した上でこの論考を書いたと思われる。本文は以下のように始まる。

〈生コン事件として知られている高知パルプの公害問題は、中央から遠い地方都市で起った小さな工場による公害として、長い間ほとんど知られずに来たが、日本の公害史上で注目すべき、次に挙げるようないくつかの特徴を持っている。

1)地方産業の原料供給と雇用確保のために地域の有力者の合意によって工場が計画・建設されたこと。

2)工場の建設前から公害の発生が予測され、それを事前に防止する目的で厳しい内容の公害防止協定が作られたこと。

3)それにもかかわらず猛烈な公害が発生し、地域住民の生活だけでなく、広い地域環境に影響を及ぼし、土地利用の計画を変えるに至ったこと。

4)住民の抵抗・抗議が激しい一方で、地方行政は何等対策をとらず、企業保護に終始したこと。

5)結局住民の直接行動が公害を軽減するのに最も有効であり、企業も若干の技術的対策を行ない、のちに工場を閉鎖したこと。

6)その全経過の資料がよく整理され、直接行動に伴って生じた裁判によって、各当事者の意向・行動が公表され、記録に残っていること。

これらの特徴ある条件から、限られた地域の中で起ったこの事件は、戦後の公害の中でも最も研究解析に適した問題となっている。そして工場建設が計画された1948年から、工場が閉鎖された1972年までの公害行政と世論の一つの鏡となる事件である。国内では比較的知られていない事件であるが、戦後の当事者の挙動を代表するものとして取り上げる理由はここにある〉

高知市街。写真の右下端に高知パルプの工場があった。廃水は江ノ口川という小河川を伝って中心市街地を流れ下り、上方右手の浦戸湾へと流れ込んだ。写真に写っている大きな川は鏡川=Google Earthより

文献、論考に依拠しながら

田中さんの手元には事件から8年半後、1980年2月に「浦戸湾を守る会」が発行した『高知生コン事件の全貌 二十一世紀への案内の書』(和田幸雄著)がある。山崎会長を始め、多くの関係者がまだ元気なときの詳細な記録でもある。「浦戸湾を守る会」のメンバーだった和田さんの『高知生コン事件の全貌』と宇井さんの「高知パルプ生コン事件」、そして田中さんが2018年に高知大の「人文社会科学研究」に発表した「浦戸湾と高知パルプ生コン事件」、さらには貴重な裁判資料を詰め込んだ『戦後日本住民運動資料集成10 高知パルプ生コン事件資料1~8巻』(すいれん舎)等々に依拠しながら54年前へのタイムスリップを試みる。(つづく)