日本では陸上風力発電の適地が山の尾根筋となるケースが多い。平地は人家や農地が密集し、地価も高いからだ。ところが尾根筋となると、その多くは保安林に指定されている。保安林の網が解除されなければ施設は建設できない。解除に向け、規制緩和の動きが強まっている。(依光隆明)

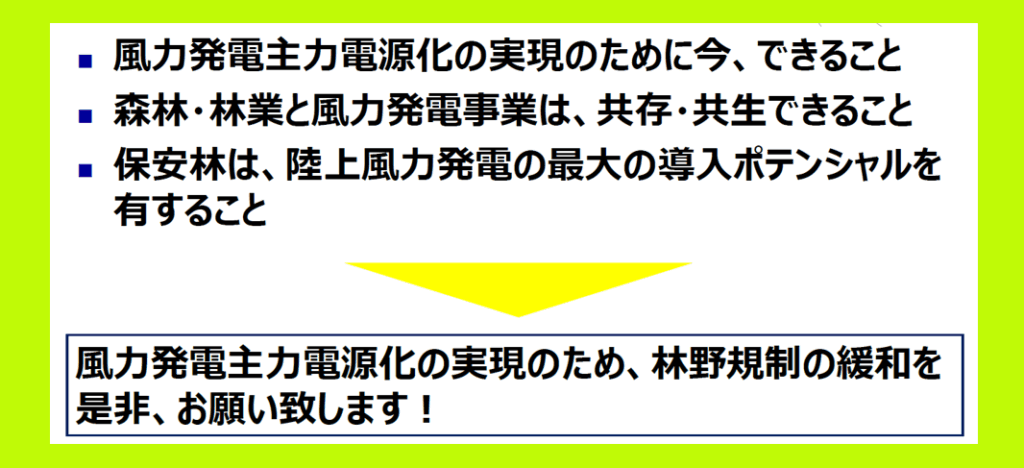

風力発電協会がタスクフォースに出した資料より。林野の規制緩和を要望している

発端は2050年カーボンニュートラル

2020(令和2)年12月1日、内閣府に「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」が設置された。タスクフォースとは分かりにくい表現だが、有識者チームと訳するのがおそらく最も近い。11月20日付で出た大臣名の「趣旨」は、このように前置きする。〈再生可能エネルギーの主力電源化及び最大限の導入が非常に大きな鍵を握り、その障壁となる規制改革の取組は必要不可欠である〉。障壁を取り除くため、〈関連府省庁にまたがる再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促す〉のがタスクフォースのミッションだ。「検討事項」は簡潔で、〈再生可能エネルギー等の導入拡大に向けた規制等の具体的な改革策〉。要するに、太陽光発電や風力発電等を急拡大するための規制緩和役と言っていい。当時の首相は菅義偉氏で、担当大臣は内閣府特命担当(規制改革)の河野太郎氏だった。

背景にあるのは2020年10月26日の国会で菅義偉首相が行った所信表明演説だ。このとき菅氏は世界に向かって「わが国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言いたします」と打ち出した。カーボンニュートラルとは、人間の活動によって排出される温室効果ガス(二酸化炭素など)を植林などによって吸収・除去し、排出量と吸収量のバランスを実質ゼロにすること。前提として二酸化炭素の排出量を大幅に減らさないといけない。そのためには化石燃料(石炭・石油・天然ガス)から再生可能エネルギー(風力や太陽光)にエネルギー源を大転換する必要がある。

菅氏は「もはや、温暖化への対応は経済成長の制約ではありません。積極的に温暖化対策を行うことが、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要です」「規制改革などの政策を総動員し、グリーン投資の更なる普及を進める」「総力を挙げて取り組みます」「世界のグリーン産業をけん引し、経済と環境の好循環をつくり出してまいります」「再生可能エネルギーを最大限導入するとともに、安全最優先で原子力政策を進める」と続けた。エネルギー源として原子力を位置付けた上で、規制緩和を進めて再生可能エネルギーを増やすという発想だ。

その流れでタスクフォースが設置されたという図式になる。

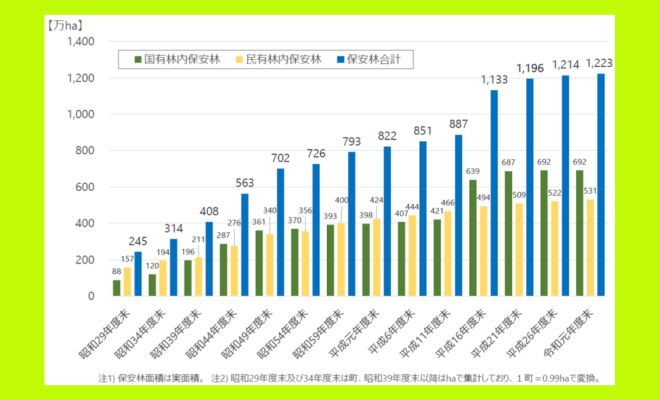

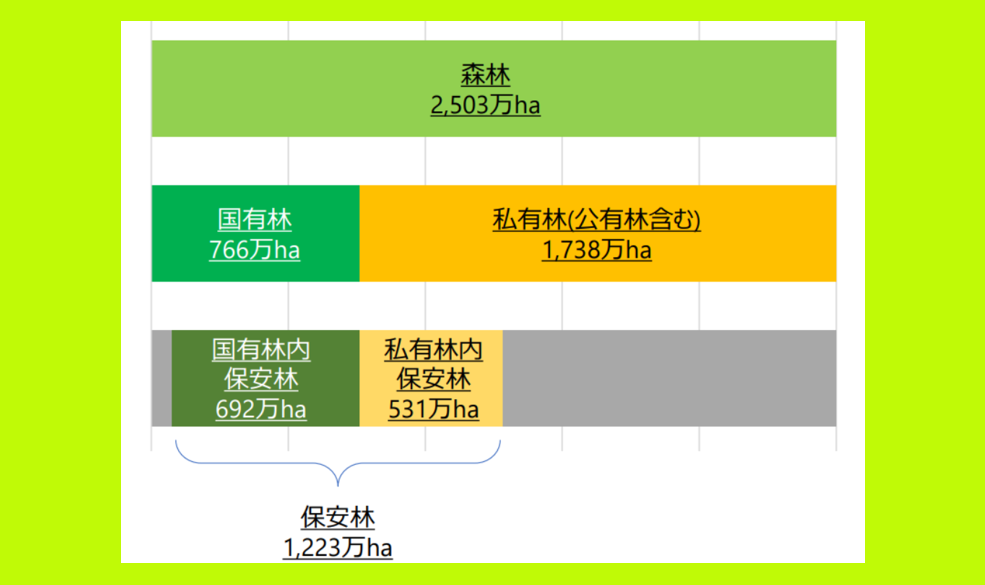

タスクフォース構成員が提出した資料。保安林が日本の森林の約半分を占めている

タスクフォース4人の構成員

タスクフォースの構成員は大林ミカ氏(自然エネルギー財団事業局長)、高橋洋氏(都留文科大学地域社会学科教授)、原英史氏(株式会社政策工房代表取締役社長)、川本明氏(慶応義塾大学経済学部特任教授)の4人。

2024(令和6)年3月まで、タスクフォースはさまざまな規制緩和を取り上げた。国有林と民有林を使う陸上風力発電のほか、農地や林地、住宅での太陽光発電と蓄電池、地熱発電、洋上風力発電、バイオマス発電、さらには電力会社による再エネ出力抑制問題や太陽光発電業者による環境破壊…。再生可能エネルギーという「大義」に加え、首相や大臣の後押しを受け、幅広い問題を精力的に俎上に上げている。

保安林の問題は2021(令和3)年3月23日の第6回会合で取り上げられた。

タスクフォース構成員が提出した資料。保安林は年々増加を続けている

焦点は「数値目標」

この日は発電事業者でつくる日本風力発電協会がまずプレゼンを行い、構成員連名の意見書を構成員が説明、それらに対して林野庁長官がプレゼン、構成員が意見を述べ、林野庁側がそれに答えるという流れで保安林問題が討議された。

風力発電協会が強調したのは「共生シナリオ」だ。風力発電施設の建設によって林道整備が進む。それが林業を効率化する、という論理を展開し、こう締めくくった。〈風力発電の主力電源化の実現のために、今できることとしまして、森林・林業と風力発電事業は共存・共生できること、保安林は陸上風力発電の最大導入ポテンシャルを有することということでございます。ぜひとも林野規制の緩和をよろしくお願いいたします〉

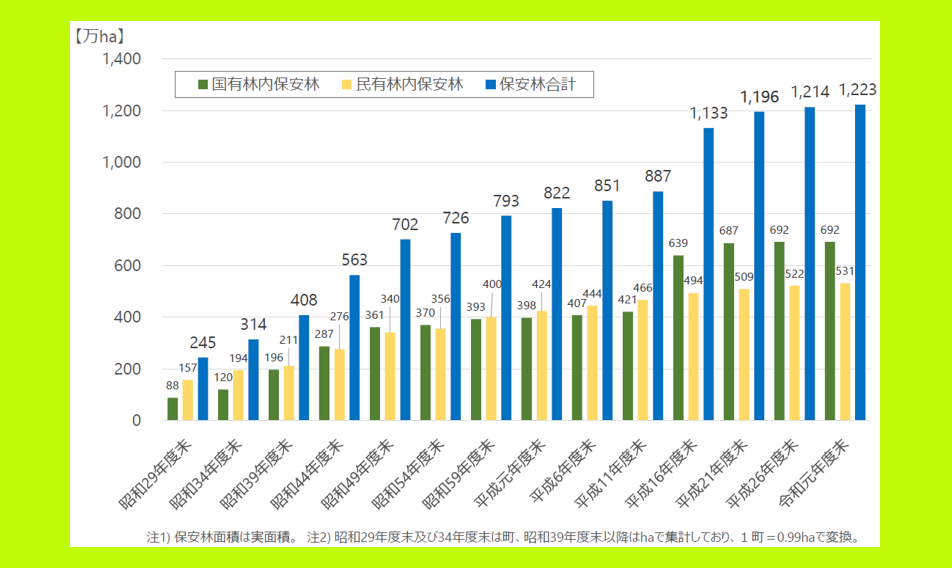

続いて構成員4人連名の意見書「風力発電、地熱発電等の導入拡大に向けた森林の有効活用について」が紹介された。論旨の基本は風力発電協会と同じで、〈再生可能エネルギーの適正な導入は、森林の機能と両立しうる。(中略)むしろ、収益確保や路網整備を通じて森林の整備・再生に貢献できる可能性がある〉と指摘。現状について、〈保安林指定面積(令和元年度時点)1223万ヘクタールのうち、令和元年度の再生可能エネルギーの導入に係る作業許可の実績は50ヘクタール(263件)。再生可能エネルギーの導入に係る保安林解除の実績は14ヘクタール(10件)に留まる〉〈要因として、森林利用における手続きの不透明さ、所要期間の長さ、実態に合致しない制度が指摘されている〉と書く。

課題として挙げるのは森林政策の転換であり、〈再生可能エネルギー導入についての明確な目標を設定〉すること。会合は数値目標を設定するかどうかでせめぎ合いが続いた。

2021年3月23日のタスクフォース議事録から、大林ミカ氏の発言

「保安林1%の解除で40ギガワット」

数値目標というのは、日本の森林のうち何ヘクタールを再生可能エネルギー用地に使うか、あるいは何ギガワットの再生可能エネルギー発電を日本の山で行うかということだ。仮に林野庁が目標数値を設定したら、林野庁自身がその目標に向かって再生可能エネルギー施設を増やす努力をしなければならないことになる。極論すれば、規制側から推進側に転換するということを意味している。議事録を読むと、数値目標を迫る構成員4人と、それを何とか食い止めようとする林野庁のやり取りがリアルに見えてくる。

4人の構成員は以下のように数値目標の設定を迫った。

中林氏〈森林経営の中に再生可能エネルギーを組み込んでいく。新しい地域振興の視点が組み込まれ、また林業そのものも、再生可能エネルギーの利用によって利益を得て経営が健全化していく、そういう目標値をきっちり書き込んでいただきたい〉

川本氏〈これまでの延長線ではなくて、かつ、森林の社会資本の充実にも資するため、大きく政策転換をするということであれば、数値目標というのを掲げてこれを導入、というのはやはり論理的には必然的な流れになっていく〉

高橋氏〈既存の法律を生かしつつも、それの解釈といいますか考え方を一歩前進させるという御姿勢をぜひ示していただけないかという意味で、ぜひ、この森林・林業基本計画の中にそういう前向きな数字を入れ込んでいただきたい〉

原氏〈私たちが申し上げているのは、森林の多面的な機能の向上に貢献するような再エネ導入をすべきということです。これは林野庁さんにとって仕方なく認めてあげるということではなくて、林野庁さん自らが積極的にやるべきことだと思います〉

再び大林氏。〈私どもが簡単に試算をしたところによると、保安林の1%の解除が行われれば、風力発電では、40ギガワット以上の容量が入っていくほどの規模となります。非常に大きなポテンシャルがあるという結果が出ています。(中略)ギガワットベースなのかヘクタールベースなのか、ヘクタールですともう森林伐採という感じになってくると思いますので、何らかの数値目標の書き込みというのがなされることが必要かと思います〉

2021年3月のタスクフォース議事録から、織田央氏(林野庁)の発言

国土保全、生物多様性で「応戦」

「数値目標を」と迫る4人に対し、林野庁は織田央国有林野部長が応戦する。拠って立つ論理は「国土保全」と「生物多様性」だった。織田氏は〈基本計画の中でそういう手続を適切かつ迅速に行うことで貢献していきたいと。そういったことを盛り込むような方向で検討しているということでございます〉と述べたあと、〈他方、数値目標を掲げるということに関連いたしましては〉と続け、〈数値目標を決定するということにはなじまない〉と断じた。理由として織田氏が挙げたのは、〈国土保全とか生物多様性保全などの森林の多面的機能との発揮との両立が可能であるかということ〉〈国有林野が多面的機能の発揮を第一義として管理している〉など。再び発言を求められたときは、以下のように述べた。

〈基本計画の中でも、そういう国有林野の再生可能エネルギーの活用の促進といったことはしっかり書かせていただく方向で検討したいと思いますけれども、数値目標となると、先ほど申し上げたような中で、森林が林業的なそういう木材生産機能から国土保全から生物多様性保全から、いろいろな機能が、いろいろな公益がここに一体的にありますので、風力発電だから、再生可能エネルギーだからそれで全部オーケーなんだという、そういう判断はなかなかできなくて、やはり全体として様々な機能を持っている森林の機能間の調整をする、それをちゃんと迅速にするということによって貢献していきたいと考えてございますけれども、数値目標については、先ほど申し上げた理由で何とぞ御理解をいただきたいと思います〉

攻める規制緩和派と、守る林野庁。同庁のスタンスは「再生可能エネルギーは促進する。でも数値目標は書けない」だ。規制緩和派の弱点は、森林や山を生産の場としか考えていないように見えるところだろう。当然ながら森林には国土保全や生物多様性といった役割がある。林野庁がそこを重視してきたかどうかは疑問だが、森林にそれら重要な役割があることは否定できない。

せめぎ合いの行方について、もう少し続ける。(続く)