高知県四万十町(旧大正町)の山中に小さな神社がある。山を越えれば四万十市という深山のどん詰まりにある神社だが、70年も前から子どもの病気平癒・無病息災を願う人たちが足を運んでいる。(依光隆明)

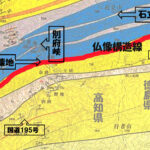

馬之助神社の場所。四万十川の支流の支流をたどった先にぽつんとある=Google Earthより。上方が南

「おんしゃ、しばてんかよ!」

名は「馬之助神社」。四万十川とJR予土線に沿って伸びる国道381号を南に折れ、県道55号を四万十川の支流・打井川に沿って進む。途中から右に折れ、ほぼ未舗装のガタゴト道を谷川に沿って約4キロ。四方を山に囲まれた一画に神社はある。

交通の便が悪いうえ、昼なお暗い。が、少なくとも70年前には子どもの健康を願う人たちがたくさん訪れていたらしい。それを書き残しているのがことし(2025年)の2月に96歳で亡くなった「海洋堂」の創業者、宮脇修さん。大阪府で海洋堂を創業し、世界的に著名な模型メーカーに育てた人物だ。

父親の敬治さんは大正町の出身で、高知市で指物大工をしていた。おそらく100年ほど前、敬治さんは炭焼きをしている従兄弟から「得体のしれない高熱が出る」という相談を受ける。神官もしていた敬治さんは、大正町の実家で一泊して炭焼き窯のある打井川の奥地へと歩いた。谷川沿いを進んでいると、ついてくる子どもが見える。以下、父・敬治さんの話を聞いた宮脇修さんの文章から(「海洋堂かっぱ館」のホームページより)。

〈わら草履で歩いていても、すたすたという足音が谷間に響きます。その足音を聞きつけて、何かが尾行しているような気配を感じました。 するとどうでしょう?着物というよりは、ぼろ切れをまとったような子供が立ち止まり、谷川の岩の上でかがむようにして父親を見ているのです。その子供は棒切れを右手に持ち、まるで侵入者を見張っているような構えをしています。 「おんしゃ、しばてんかよ!」と父親が言うと(注・しばてんとはカッパのような妖怪)、そのワルガキは消えてしまいます。谷川の主である河童(かっぱ)がいたずらを仕掛けているのかぐらいに考えて、それもよかろうと父親はすたすたと歩き出します。するとワルガキは岩の上を跳ねるようについてきたり、父親を追い越したりするようにもなりました。 そうして炭焼き小屋に着いた父親は、神官の装束に着替えて道具を準備して、急ごしらえの祭壇に向かって、祝詞を上げました。その祭壇のそばにワルガキが現れ、その顔は苦しみに歪んでいるのです〉

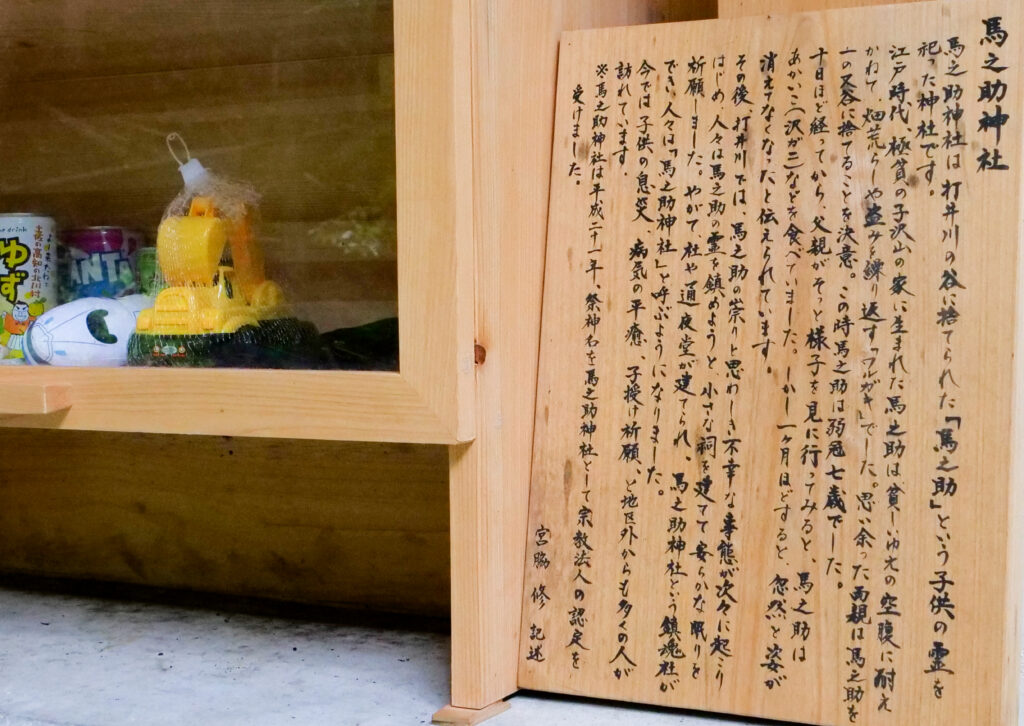

馬之助神社の社殿には宮脇修さんが記した馬之助の伝説が添えられている。横のガラスケースにはおもちゃやジュースが奉納されていた

石をご神体に、小さな祠を

ワルガキの話を従兄弟に言うと、従兄弟は「それは馬之助じゃ!」。馬之助というのは江戸時代にいた子どもで、打井川地区にはその伝承が伝わっていた。空腹に耐えかねて畑荒らしや盗みを繰り返したために7歳で山に捨てられたこと。サワガニを食べてなんとか生きていたが、やがて消えたこと。以来、打井川で不幸な事態が次々起こったこと。敬治さんは形のいい石に「馬之助大明神」と書き、それをご神体として小さな祠を作った。その上で、安らかに眠るように祈った。

宮脇修さん=海洋堂シマントミュージアムビレッジのホームページより

天井から三輪車やぬいぐるみ

宮脇修さんは70年ほど前の20代のとき、打井川の叔母の家で10日ほど滞在している。そのときのことを書いた宮脇修さんの文章。

〈今は馬之助大明神という立派な神社になって、お参りすると子供の病気が治るということで、遠くの村々から詣でる人々が増え続けている、というのです。特に命日は、あの山奥に縁日もあるにぎわいということでした。 父親の作った祠は跡形がないにしても立派な神社になっているのですから、どういうことになっているのか?と興味をそそられました。当時の神社には、子供用の三輪車やぬいぐるみなどが、天井から所狭しとぶら下げられていて、異様な光景でもありました。子供の病気が治ったことに感謝して、持ってきたのでしょう。 そのころ20歳代だった私は、そのことに驚いて感動はしたものの、これから馬之助神社をどのようにすればいいのか、考えることもありませんでした。 それから都会に出て働くことが精いっぱいで、馬之助のことはすっかり忘れていました〉

再び馬之助のことが頭にめぐってくるきっかけは、「ダバダ火振り」で有名な旧大正町の地元酒造メーカー「無手無冠」だった。

海洋堂の模型。世界屈指の精巧さ=「龍遊館」のホームページより

「大正は僕の古里です」

無手無冠(以前は千代登酒造)の跡取り娘だった山本紀子さん(83)は、20年ほど前に宮脇修さんに会おうと考える。当時、山本さんは旧大正町に地酒会館を作る構想を温めていた。さまざまな酒造りの器具や瓶をミニチュア模型にして展示できないか、宮脇さんにアドバイスしてほしいと思ったのだ。宮脇さんを囲む会が高知市のホテルで開催されると聞き、参加する。宮脇さんにアドバイスを求めると…。

「尾長鶏の模型を見せてくれたんです。それを見せながら、『これを作るのに何人もが仕事をして、ものすごい手間がかかっちゅう。すっとできるもんやない』と。それからのち、帯屋町の人たちがバスで滋賀県長浜市にできた海洋堂ミュージアム『龍遊館』に行くというので一緒に連れて行ってもらいました」

龍遊館がオープンしたのは2005年9月。そこでも宮脇さんに会い、話をすることができた。山本さんが大正で造り酒屋をしていると自己紹介すると、宮脇さんはこう言った。「大正は僕の古里です」。え⁉と山本さんは驚いた。

無手無冠の山本紀子さん

「うちの持ち山です」

2006年5月初め、宮脇さんは家族を連れて旧大正町の山本さんのところに遊びに来た。無手無冠の蔵を案内し、道の駅で昼食をとったあと、宮脇さんが思い出したようにぽつりと言った。山本さんが振り返る。

「『馬之助はどうなっちゅうろう』ゆうて宮脇さんが言うたがです。『馬之助神社はうちの持ち山です』と答えたら驚いて。そのとき宮脇さんが『馬之助』の名前を出さなかったらそれっきりだったかもしれません」

宮脇さんは類まれな行動力で知られている。そこからは一気呵成だった。大阪に戻った宮脇さんは、すぐに馬之助のフィギュアを作る。通常は数週間かかるところを3日間で作ったらしい。5月17日には大正に舞い戻り、馬之助神社を訪れてこのフィギュアを奉納。6月には高さ1メートル、重さ60キロのゴジラを奉納する。

海洋堂かっぱ館。独特の造形をしている

ホビー館にかっぱ館

2007年、馬之助神社の大祭に行った宮脇さんは、休校中の打井川小学校を見てひらめく。2011年7月、廃校後の同小旧体育館を使ってオープンしたのが「海洋堂ボビー館四万十」だった。ひらめきはもう一つあった。「この辺り、カッパが棲んでいそう」と感じたのだ。馬之助神社周辺を「かっぱランド」にすると宣言し、チェーンソーで社員らが作った木製のカッパを並べた。2012年7月には打井川から馬之助神社方向に折れる場所に「海洋堂かっぱ館」までオープンさせている。

馬之助神社の方は2009年に宗教法人となった。祭神は馬之助大神。山本紀子さんが自分個人の名義だった馬之助神社一帯の土地を寄付したことで実現した。

2023年11月、95歳の宮脇さんはとうとう四万十町に移住。馬之助神社の一帯をミュージアムにする構想を推進する。2024年4月には馬之助神社の新社殿を寄進。老朽化が進んでいた新社殿が木の香もにおう真新しい社殿に生まれ変わった。

2024年に新しくなった馬之助神社の社殿

そよ風のスピードで

四万十町の中心部から国道381号を旧大正町に入り、打井川橋で四万十川を渡る。四万十川支流の打井川に沿って3キロ余り行くと、「かっぱ館」の分岐。右に折れ、500メートル進んだ辺りで舗装は切れる。そこからが本格的な「かっぱランド」だと思えばいい。単なる未舗装ではなく、ごつごつした石や木の枝もごろごろしている。打井川の支流(馬之助川と呼ぶらしい)を右下に見ながら進む。対岸の斜面に石積みの段々畑や棚田の廃墟が見える。ほんの少し、営々と続いていたであろうかつての生活感を残している。

馬之助川には飲めそうなほどきれいな水が流れ下っている。「そよ風の」速度で運転して、という看板が見えた。その通り、そよ風のスピードしか出せない。いや、そよ風のスピードも出せない。とがった石でパンクしかねないし、道幅も狭いのだ。車ではなく歩いた方が快適な道だと思わされる。

参道脇にいるカッパ

木のカッパがお出迎え

未舗装は3.5キロ続いていた。ゆっくりと進んで「かっぱ館」から20分ほど。広場があり、対岸に馬之助神社の鳥居が見えた。馬之助川にかかる小橋を渡ると「カッパランド ようきたねえ」の看板。その横には木で作ったカッパがいた。等身像と言ってもいいくらいの大きさかもしれない。カッパランドと名付けた通り、ところどころ木のカッパが出迎えてくれる。苔が生え、見るからに年季を経たカッパもいる。一帯の雰囲気になじんでいる。

社殿の下にうずくまる馬之助の石像

子どもの健康を祈って

社殿を見上げる階段の脇に馬之助の石像があった。帽子にジャンパー、手の下には奉げられたおもちゃ類。少し下を向いている。顔はよく見えない。当たり前だが、下を向いたままじっと動かない。

階段を上がると真新しい社殿が存在感を示していた。社殿脇には絵馬掛けがあり、願い事を描いた絵馬がたくさんぶらさげられている。

社殿で手を合わせると、足元の近くに説明板があった。馬之助神社の由来を宮脇修さん自身が記述した木板だ。〈馬之助神社は打井川の谷に捨てられた「馬之助」という子供の霊を祀った神社です〉と書き始め、〈今では子供の息災、病気の平癒、子授け祈願、と地区外からも多くの人が訪れています〉と結ばれている。

横には木製のガラスケース。子どもの健康や病気平癒を祈ってだろうか、病気が治ったお礼だろうか、おもちゃやジュースが入っていた。