高知県教育委員会の被告準備書面では重要な論理が展開されていた。行政不服審査法の根幹に関わることだ。(依光隆明)

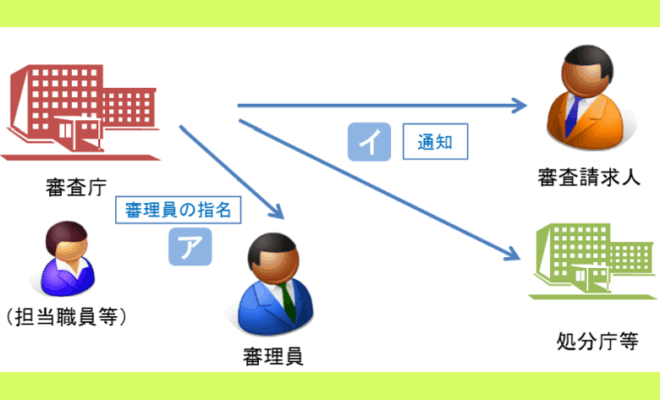

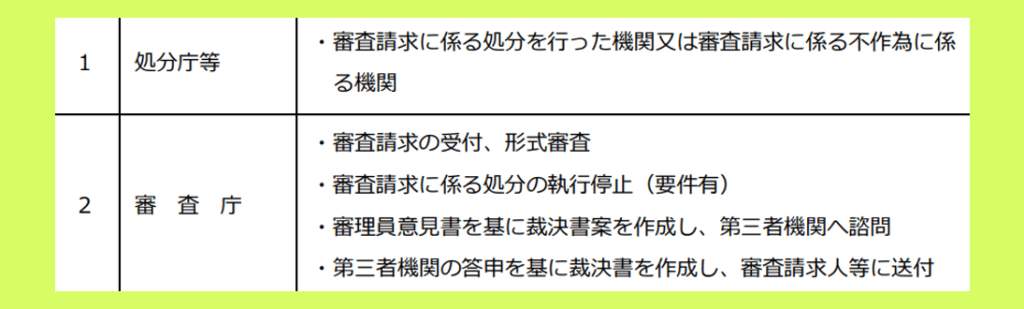

処分庁と審査庁の役割分担=高知県の「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル(2016年)」より

非開示処分から行政不服審査へ

行政不服審査では「処分庁」が行った処分の当否を「審査庁」が審査する。今回の場合、以下のような流れになっていた。

➀県内在住のAさんが県教委に対して特定文書の情報公開請求を行った。➁県教委は「非開示」という処分を下した。➂納得できないAさんは県に行政不服審査を申し立てた。➃県教委が「審査庁」となって「処分庁」である県教委の非開示処分を審査した。➄第三者委員会(行政不服委員会)はAさんの申し立てを認めるべきだと答申し、審査庁はその答申に従った裁定を出した。⑥ところが裁定書の主文は答申と違っていた。➆Aさんが質問すると、県教委は裁定を「更正」した。➇裁定は確定判決と同じ重みがある。更正はおかしい、とAさんは県を相手に裁判を起こした。

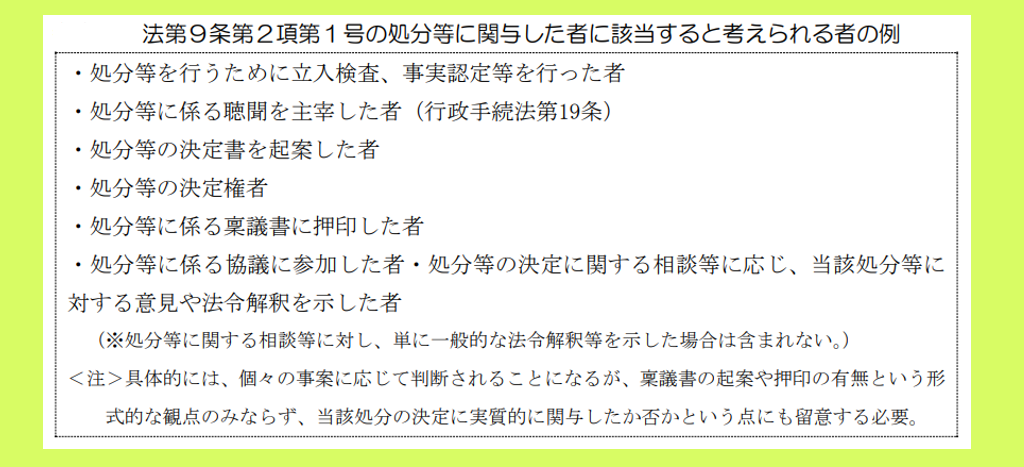

訴えの中でAさんが問題にした一つは、非開示処分をした処分庁の担当職員と裁定を下した審査庁の担当職員が同一だったことだ。行政不服審査法は処分にかかわった職員が審査にかかわってはいけないことを定め、「処分等に係る稟議書に押印した者」(は審査から除かれる)などと具体的に示している。そのような職員を最初から外すことを除斥(じょせき)と呼ぶ。裁決の公正を図るため、除斥は厳格に運用しなければならない。処分庁の担当職員と審査庁の担当職員が同一というのは、法の趣旨からいえばあり得ない。

ところが県教委の被告準備書面は〈「同一の課の同一の職員が関与したこと」について認める〉と書く。処分庁の担当職員と審査庁の担当職員が同一人だったことをあっさりと認めているわけだ。その上で、にわかには理解しがたい論理を展開した。

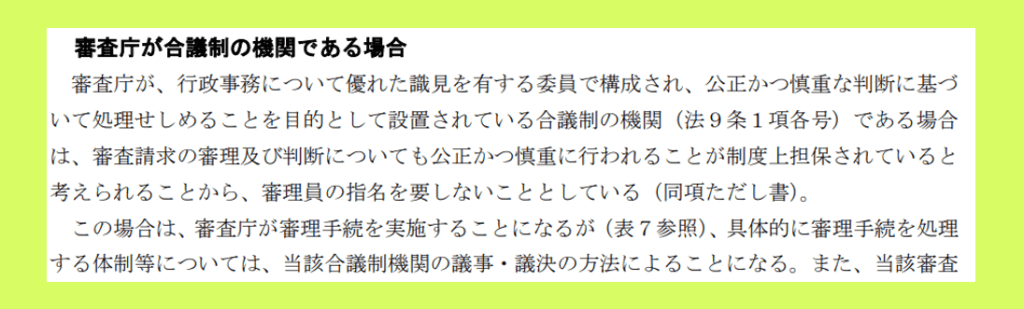

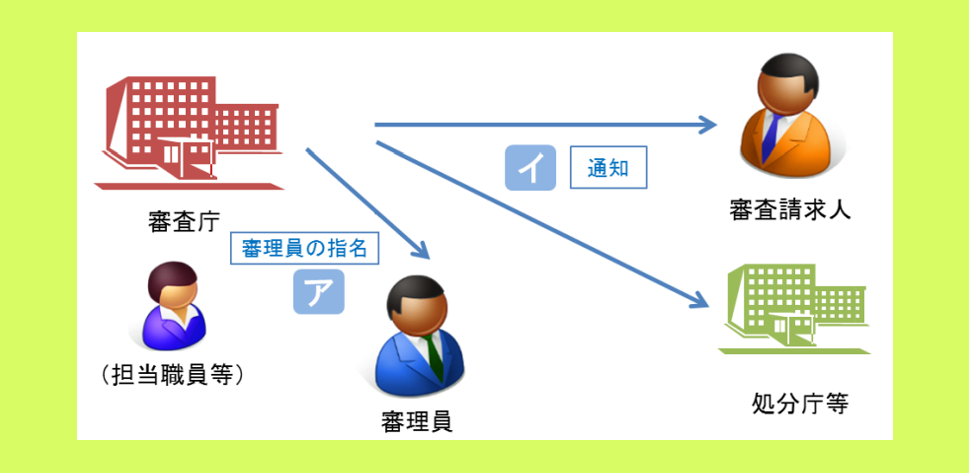

審査庁が合議制機関であれば審理員は必要ない=総務省行政管理局「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル」より

「人権教育・児童生徒課の同一職員が担当」

重要な記述なので、県教委の被告準備書面を順番にたどってみる。

〈審査請求があった場合、裁決を行う行政庁は、原則として、処分庁等の最上級行政庁が審査庁となるが、処分庁等に上級行政庁がない場合は、当該処分庁等が審査庁となる。このことにより、教育委員会が決定した処分に係る審査庁は教育委員会が主体となることになる〉

今回の場合、処分庁と審査庁をいずれも県教育委員会が担うということだ。この文章に問題はない。ちなみに原則として審査庁は特定の「審理員」を選んで審理させるが、合議制機関が審査庁を務める場合には審理員を選ぶ必要はない。

〈そのうえで、原告の主張のとおり、令和6年2月16日付「個人情報不存在決定通知書」並びに同決定処分に対する原告からの審査請求における高知県行政不服審査会への答申及び裁決等に係る一連の事務処理は、人権教育・児童生徒課の同一の職員が教育長、教育委員の指揮の下、担当として関与しているところである〉

「人権教育・児童生徒課の同じ職員が処分と審理を担当した」という事実関係を認めたあと、被告準備書面は本質に切り込む。

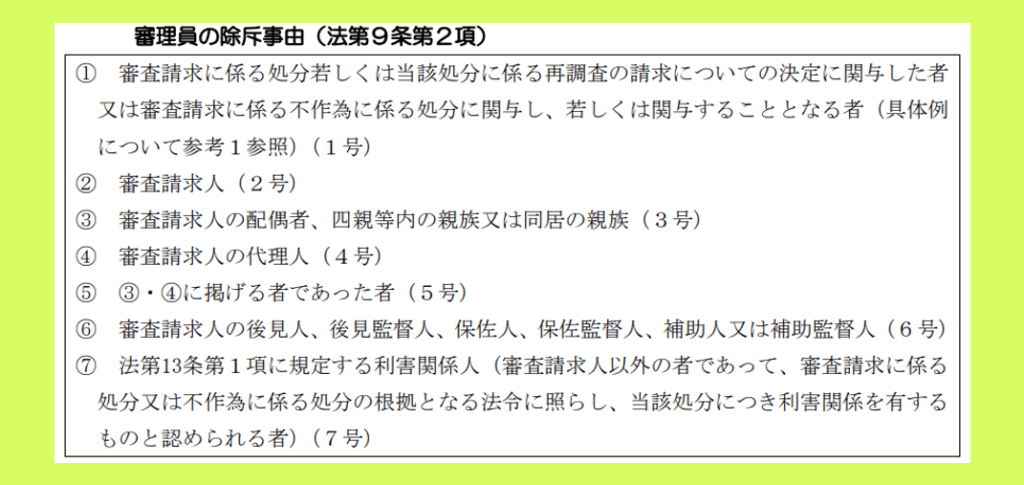

行政不服審査法第9条第2項の除斥規定。筆頭(第1号)に「処分の決定に関与した者」を挙げている。審理員を置かない合議制機関でも職員にはこの規定が適用される=総務省の「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル」より

教育長の指揮下なら除斥規定外?

〈次に、原告の主な主張は、審理の公平性等を確保するために、処分に直接関わった職員は審査請求に係る事務から除外するべきであるとのものと解されるところ、行政不服審査法第9条第4項の除斥既定は、「第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。」と規定されているところであり、処分を決裁した教育長等は審理の手続から除外されないこととなる。このことから、教育長の指揮の下で同一の課の職員が担当することも、法令違反に該当するものではないと解される〉

教育委員会の構成員(教育長と教育委員)は非開示処分にかかわっていても除斥されない。つまり、教育長は審理に参加できる。教育長の指揮下で担当するのだから、同一の課の職員が担当しても法令違反にはならない、という論理。

これは二重の意味で理解しがたい。一つ目は、なぜ法令違反にならないのかという理屈がさっぱりわからない。文章を読む限りでは「教育長等は審理の手続きから除外されない」というのが鍵であり、審理手続き可能な教育長が指揮するのだからどの職員が担当してもOK、という論理らしい。この論理展開が理解できない。行政不服審査法は念入りに職員の除斥を定めている。除斥から外れた者が指揮するから職員の除斥既定は関係ない、という解釈はどんな解説を読んでも見当たらない。

二つめは、「同一職員」ではなく「同一の課の職員」と意識的に論点をずらしていることだ。処分にかかわった課であっても全く処分とかかわりない職員がいるかもしれない。今回の場合は同一職員が処分と審理を担当しているのであって、同一の課の職員ではない。なぜこのような書き方をするのか、理解に苦しむ。

この文章は極めて大事なので、超煩雑となることを承知で一つ一つ説明を加えてみよう。

処分(今回の場合は非開示処分)に関与したと判断される職員の例。「稟議書に押印」「協議に参加」などと具体的に示し、その者を除斥対象としている=総務省行政管理局「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル」より

教育長は例外的に審理参加OK

県教委の文章を順番に説明すると、こうなる。

➊〈原告の主な主張は、審理の公平性を確保するために、処分に直接かかわった職員は審査請求に係る事務から除外するべきであるとのものと解される〉⇒処分に関与した職員が審査にかかわってはいけないとAさんが主張している、と書いている。しかしこれはAさん個人というよりも行政不服審査法が定めていることであり、行政不服審査法の根幹を形成する考え方だと言っていい。

➋〈行政不服審査法第9条第4項の除斥既定は、「第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。」と規定されているところであり〉⇒行政不服審査法第9条第4項の除斥既定というのは、教育委員会のような合議制機関に当てはまる既定のこと。第二項各号というのは、第一号が処分庁の処分に関与した者(具体的な表現は「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者 又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者」)、第二号が審査請求人、第七号が利害関係人など。それら以外の人でなければ審理に参加できないということだ。これは法で定められている。

問題は「第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く」という例外規定。「第一項各号に掲げる機関の構成員」というのは教育委員会を始めとする合議制機関の構成員(教育委員会であれば教育長と教育委員)。第一号というのは、先に挙げた通り処分庁の処分(今回の場合は非開示処分)に関与した人たちを指す。総務省行政管理局の「行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル」はそれを具体的に「処分等の決定書を起案した者」「処分等に係る稟議書に押印した者」などと列記している。第一号を除くということは、教育長や教育委員であれば「処分等に係る稟議書に押印」していても審理に参加できるということだ。

行政不服審査の一般的な模式図==総務省行政管理局「行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアル」より

「稟議書に押印」した職員はアウト

教育長や教育委員であれば、処分庁の処分に関与していても例外的に審理にかかわることができる。なぜこんな例外があるかといえば、理由は二つ。「教育委員全員が処分にかかわっていたら審査庁が成立しなくなる」と「合議体は合議で行われるがゆえに公正さが担保されている」からだ。どちらかといえば消極的かつ性善説的な論拠によって行政不服審査法は教育長と教育委員を除斥対象から外した。

実は行政不服審査法は「第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。」の前に「職員は」をつけている。「審理に関与できる職員は第二項に該当する以外の者」、つまり今回の場合、職員は非開示処分に関与していない者でなければならないということだ。県教委職員で「稟議書に押印」や「協議に参加」した者は審理にかかわってはいけないと法が明確に定めている。

❸〈処分を決裁した教育長等は審理の手続きから除外されない〉⇒その通り。教育長は除斥対象から外れ、審理に参加できる。

❹〈このことから、教育長の指揮の下で同一の課の職員が担当することも、法令違反に該当するものではないと解される〉⇒ここが最重要。すでに書いた通り、この部分は何度読みかえしても理解できない。特異とも見える法令解釈で県教委は法令順守を主張している、と言っていい。

東京高裁令和元年(2019年)5月21日民事第16部「裁決取消請求控訴事件」の判決が載っている判例時報

高裁判例を「認めない」?

除斥手続きについて、Aさんの訴状は判例を引きながら県教委の裁決を批判をしている。具体的に引用したのは東京高等裁判所が2019(令和元)年5月21日に出した「裁決取消請求控訴事件」の判決だ。この中で東京高裁は、除斥事由に違反(審理員を務めた者が処分にかかわる協議に参加していた)して行われた裁決を違法としている。

県教委の被告準備書面は〈「審査庁職員の除斥既定」及び「除斥事由違反により裁決を違法と認定した判例」について〉という項を設けている。続けて下に書いたのは「不知」。これは審査庁職員の除斥既定ならびに上記の判例を「知らない」あるいは「認めない」という意味。この判決自体はデータベースで検索するか、判例時報(判例を網羅する専門誌)を取り寄せればすぐに手に入る。

手に入る判例を「不知」とした意図は不鮮明だ。真摯に裁判と向き合っていないと受け取られれば裁判官の心証を悪くする可能性がある。場合によっては誠実義務違反と評価される危険もある。それなのになぜ「不知」としたのか、今ひとつ意味が分からない。

前回も書いたが、Aさんは本人訴訟で裁判に臨んでいる。判例を自分で調べ、文書も自分一人で作っている。県教委は県費を使って弁護士を雇い、勤務時間中の職員を裁判対策に充てている。構図としては、アリと象の戦いなのだが…。(続く)