生コン事件を起こしたのが「浦戸湾を守る会」だったように、市民の憩いの場だった浦戸湾と生コン事件は切っても切り離せない。パルプ工場の汚水に加え、浦戸湾は埋め立てという現実にも揺れていた。(依光隆明)

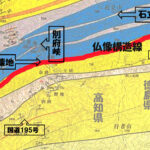

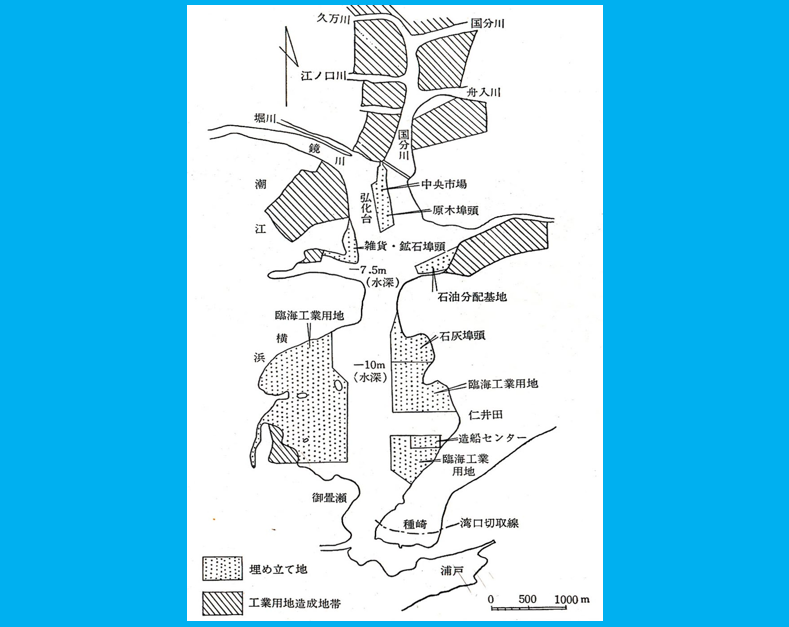

1960年に高知県が発表した浦戸湾周辺の埋め立て計画=田中正晴さんの資料より。出典は1973年出版の『その手を離すな――女が書いた土佐湾台風の記録集』(「その手を離すな」出版委員会編)

浦戸湾埋めて臨海工業地帯に

公害問題の研究で第一人者だった宇井純さん(1932~2006)の論考「高知パルプ生コン事件」が新鮮だったのは、不在資本(所有者や意思決定拠点が地域外にある資本)という概念で事象の一端を切り取ったことだ。被害は地元に集中し、交渉その他のややこしい問題もほとんど県内に集中する。それでいて富だけは県外に運ばれていく、という図式。現場と「外」には意識差があるのだが、浦戸湾の開発にもそれが当てはまる。

生コン事件を起こした「浦戸湾を守る会」の現事務局長、田中正晴さんは2018年に高知大の「人文社会科学研究」に論考「浦戸湾と高知パルプ生コン事件」を発表している。それによると、高知県が浦戸湾の埋め立てを発表したのは1960年8月だった。瓜型に膨らむ浦戸湾の両側を埋め立て、そこに臨海工業地帯を作る。浦戸湾は中央に水路があるだけにする、という構想だ。背景には所得倍増計画があった。1959年、岸信介首相の下で通産大臣となる池田勇人氏が最初に口にしたと言われている。

1960年6月、新安保条約の発効を見届けて岸首相が辞任、翌7月に池田勇人氏が首相に就く。目玉政策がこの所得倍増であり、要諦の一つが日本の工業化だった。1962年、池田内閣は新産業都市建設促進法を制定する。強力な財政支援で日本各地に重工業地域を作ろうとする構想だった。指定地域に手を上げたのは39道県・44区域。田中さんの論考によると、高知県も1963年に手を上げている。浦戸湾を埋め立てて臨海工業地帯を作り、70万人都市を建設する構想だった。44区域のうち、国の指定を受けたのは15区域。高知県は入っていなかった。漏れた区域の一部は工業整備特別地域に指定されたが、高知はそれにも外れた。

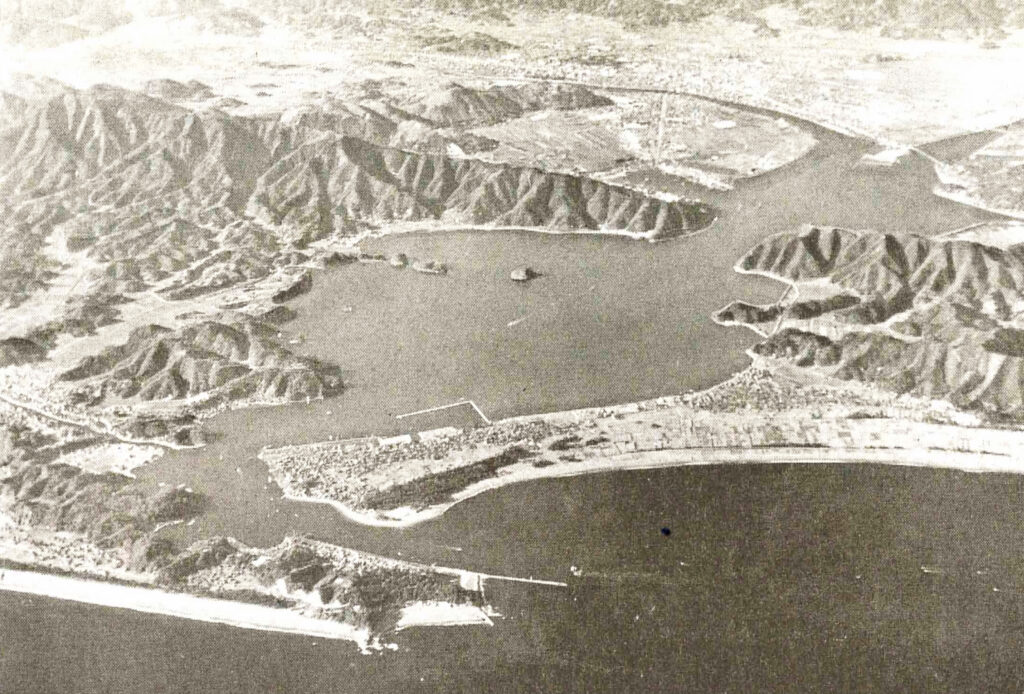

埋め立て前、1960年当時の浦戸湾=田中正晴さんの資料より

地元とのぬぐい難き温度差

浦戸湾の埋め立ては高知市民の反発を招いた。風光明媚な浦戸湾は市の象徴であり、市民の憩いの場でもある。そこを埋め立てて工場地帯にするなんて、と。埋め立て計画が発表された1960年夏、高知新聞紙上ではちょっとした論争が繰り広げられた。防災面の懸念と合わせて「この自然の造形は求めて得られるものではない」と訴える高知大文理学部教授の沢村武雄氏らに対し、県の港湾課長が反論したのだ。この論争が「地域に住む者」と「域外の視点」の違いを象徴している。「域外の視点」の代表として、県港湾課長の論考を紹介する。

海浜埋め立てによる工業用地造成は国家課題だったのだろう、当時の県港湾課長は運輸省からの出向組が占めていた。高知新聞に論考を発表した港湾課長は加茂野延(すすむ)氏で、福岡県港湾課長に転出した前任に代わって運輸省港湾局建設課課長補佐から1960年4月1付で赴任した。加茂野氏は熊本県出身の45歳。翌61年11月30日付で熊本県港湾課長に転出し、新潟県新発田土木出張所長から後任が着任している。いずれの人事も運輸省主導で行われていたとみられる。

加茂野氏の論考が載ったのは1960年8月26日だった。1969年度には日本の臨海工業用地が〈新規に約1億坪を必要とする〉と書き、秩序正しい開発が必要なこと、時代の求めに従って開発計画を立てたことを説明する。考え方が伝わってくるのは、〈浦戸湾への郷愁について〉と題した項だ。加茂野氏だけでなく当時の国や県の思想が凝縮されている文章なのでそのまま引用する。

〈郷土の風物に対する限りない愛着心、それは恐らく万人の胸裏に残る詩情の世界であろう。ことに土佐湾沿岸の荒々しいはだざわりに、幼少の頃からいためつけられ通しの人々にとって、浦戸湾は安らぎの場所として、この上なく貴重な何物かであろうことは想像に難くない。しかしながら、日本の経済は、世界の生活水準は、年々向上している。猫額大の風景に恋着して、世の進展に取り残され、惰眠をむさぼるのがいいか、あるいはセンチメントを振り切って、豊かな生産の場を築くがいいか、要は住む人々が決心すべきことがらであろうが、本計画はもちろん、後者をとることこそが最善の道であり、好むと好まざるとにかかわらず、浦戸湾は近い将来必ずやこの方向に進まざるをえないであろうとの信念と見通しに基づいて、その日のために、立案されたものである〉

開発信仰ともいえる揺るぎない信念に満ちている。しかし加茂野氏は埋め立て後の未来を見ることはない。1年余りで次の赴任地へ飛び立っていく「渡り鳥」だからだ。いかに熱い論考を書いたところで責任を持つわけでもない。いや、そもそも個人としての熱い思いを書いたわけではないだろう。おそらく運輸官僚として、仕事として書いたはずだ。埋め立てで高潮被害が起きても、津波の被害が増しても、責任を負うのは県であって加茂野氏個人ではない。加茂野氏ならびに運輸省は、高知パルプ事件で宇井さんが喝破した「不在資本」と同じような存在だと言っていい。

浦戸湾に浮かぶ帆傘釣り舟。明治中期から大正初期ごろの絵はがきだと思われる。浦戸湾でニロギ釣りを楽しむ人は戦後までたくさんいた=田中正晴さんの資料より

「浦戸湾を守る会」誕生

生コン事件から9年後、1980年2月に「浦戸湾を守る会」が発行した『高知生コン事件の全貌 二十一世紀への案内の書』(和田幸雄著)によると、浦戸湾の埋め立て開始は1961年で、1963年度に東岸の埋め立てを完了する。埋め立てが進む浦戸湾を見ながら危機感を膨らませた人たちが集まるようになった。同書はこう書く。

〈自然を愛する真情に思いを同じゅうする彼らの集いは、政党政派を越え、イデオロギーに捕らわれなかった。議会人の中には、自民党あり、社会党あり、保守あり、革新あり。また一般人の中にも、資本主義者あり、社会主義者あり、科学者あり、宗教家ありでその色彩は一様ではなかった。その中の主だった人は、小松寿子、八波浩、今井嘉彦、沢村武雄、伊野部重一郎、村岡猛男、土井正実、市原芳郎、野村政身、溝渕晃、町田昌直、依岡一郎、濱川金兵衛その他そうそうたる人たちだった〉

その集まりを土台にしてできたのが「浦戸湾を守る会」だ。1962年4月の結成時役員は会長が山崎圭次さん、事務局長が広瀬豊さん。ほか、大学教授や自民党県議、社会党県議が役員を務めていた。

『高知生コン事件の全貌』には、結成当時に山崎会長が溝渕増巳高知県知事に送った手紙の文面が載っている。そこには機械工業に携わる山崎さんならではの視点が含まれている。一部を取り出してみる。

〈浦戸湾を埋め立ててそこに工場を誘致するのと、その金で湾を美しくするのとの利害得失について考えてみたいと思います。既に多くの県、市が背伸びした工場誘致のために赤字に苦しんでいます。埋め立て地には付加価値の大きい近代的な精密工場は来ることはありません。嵐が来れば潮風で機械は一夜にして赤錆になるからです。若し、来る工場がありとすれば、環境を汚染するので何処へ行っても嫌われる工場が来る可能性が多いと考えられます。敬愛する溝渕知事さん、今こそ勇気を奮って一切のゆきがかりを捨て、浦戸湾の埋め立てについて再考してくださる様切望します〉

山崎さんはオートバイメーカーを立ち上げ、工作機械メーカーへと会社を発展させた。機械とともに人生を送ってきただけに、〈嵐が来れば一夜にして赤錆になる〉という視点には説得力がある。1963年3月、高知大の沢村武雄教授は「もう一度だけ浦戸湾埋め立て問題について筆をとることにした」と前置きして上下2回にわたり高知新聞に論考を発表した。訴えたのは津波と高潮の危険性だ。上下2回の見出しは「消えぬ災害不安」と「埋め立ては危険」。

〈仁井田地区(注・浦戸湾東岸)の埋め立てが実施された以上、津波の緩衝作用に対する横浜地区(注・浦戸湾西岸)の海面の役割りは最大である。とにかく電子計算の結果、埋め立ての影響が筆者の考えた以上であることがわかり、浦戸湾の津波に対する緩衝度が埋め立てによって著しく低下することがわかった。(中略)湾内五台山地区における埋め立てでも、津波ではなく、冬季の季節風による波浪によってでさえ、以前より波高が大となって被害を大にしていることを現地で見聞きした〉

掲載時は東岸の埋め立てが急ピッチで進んでいた時期だと思われる。「西岸の埋め立ては実施すべきではない」と訴える沢村教授は、台風の気圧低下によって生じる高潮+強風(沢村教授は「風津波」と表現している)の危険性にも言及した。

〈加茂野前課長は「大きな津波は百年に一度しかあるなしだし」と述べているが、百年に一回というのは、白鳳十三年(六八四年)以来何回も繰り返されている南海大地震(同じ性質の地震で、白鳳以前にもあったと推察される)のことで、次の南海大地震はなお数十年後のことであるが、別の地震による津波や、台風による風津波はいつやってくるか予測を許さない。昭和九年の室戸台風では室戸で八・五㍍、安芸で六㍍の高波が押しよせ、大阪では浸水による大被害を与えた。伊勢湾台風による東海地区のような危険に、台風の玄関である高知県は常にさらされていることを忘れてはならない〉

その後の推移を見ると、沢村教授の指摘は的を射ていた。が、いったん走り始めると行政は止まらない。沢村教授の警告から1年3カ月後だった。1964年6月、県は西岸の埋め立てをも決定する。

現在の浦戸湾。東岸は1964年までに埋め立てられたが、西岸の埋め立てはストップしたまま=Google Earthより

そして1970年を迎えた

県が埋め立てにまい進するさなかの1964年1月、「浦戸湾を守る会」は旧土電会館で結成大会を開く。参加したのは市民200人。『高知生コン事件の全貌』によると、終了後には街頭でチラシを配って市民に結成を知らせた。そのチラシには浦戸湾が観光土佐の象徴であること、津波や高潮から市民を守る大切な緩衝地帯であることが盛り込まれていた。

その後、「浦戸湾を守る会」は5万人の署名を集めるなど活発な運動を展開する。県は西岸の埋め立てに手を付けられないまま、1970年を迎える。この年の8月、埋め立て計画を頓挫させる大きな出来事が起きた。(つづく)