NHKが「龍馬伝」を放映した2010(平成22)年は高知県立坂本龍馬記念館にとって怒涛の年だった。館長の森健志郎さん(1946∼2015)は人間関係の輪を広げながら、忙しく、エネルギッシュに一年を乗り切っていく。森さんを支え続けた元同館学芸監、前田由紀枝さんの記憶で振り返る。(依光隆明)=本文は敬称略

龍馬記念館に映る太平洋。森さんは海を見るのが好きだった

「あっと驚く龍馬にしたい」

2010年11月14日のイベントにソフトバンクグループの孫正義が来てくれたことが森の心に弾みをつけた。ヤフードームでの出会いを経て高知で語り合い、森は16歳年少の孫に敬意を抱く。翌15日は坂本龍馬の誕生日であり命日だった。14、15日のビッグイベントをこなした森は、5日後の11月20日にツイッターでこうつぶやいた。

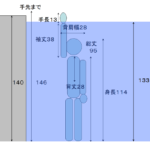

〈龍馬記念館は来年開館20周年を迎える。そこで記念館の入り口にモニュメントを造りたいがじゃ。等身大の龍馬で。はて、どんなポーズの龍馬がいいか、あっと驚く龍馬にしたいが知恵が浮かばん。ヒントがほしいがぜよ。これは相談ながぜよ〉

前田の記憶によると、龍馬のモニュメント造りを口にしたのはテレビ高知の元報道制作局長で彫塑も手がける吉岡郷継である。「龍馬伝」の熱気を後につなげるために、という文脈だった。吉岡は県立追手前高校時代の森の同級生で、森とは「森ケン」「吉ケン」と呼び合う間柄でもある。ちなみに追手前高は旧制一中を前身とする名門で、卒業生には寺田寅彦や森田正馬、浜口雄幸などそうそうたる名が連なる。前田も追手前高校出身である。

「吉岡さんが森に『龍馬像を作ったらどうか』と言って、森が『えいねや』と。それで森がツイッターでつぶやいた」

次々と反応が返ってきた。多かったのはこの声だった。

〈それなら絶対シェイクハンドぜよ〉

森の動きも速い。シェイクハンド像に決め、彫刻家に当たれと前田に指示をした。

「高知県の彫刻家に作ってもらうと森は決めちょった。それで当たったがやけんど…。大変やった」

彫刻は見るものであって、触るものではない。吉岡を窓口にして複数の彫塑家に当たったが、冗談ではないと猛反発を受けた。しかし握手できないとシェイクハンド像を造る意味がない。前田は彫塑家と森の板挟みになりながら説得を繰り返す。なんとか彫塑家の側に納得してもらい、3人の彫塑家の共同制作というウルトラⅭでつくり上げる。

シェイクハンド龍馬像。龍馬記念館の玄関前にある

「右手はピカピカ光っている」

シェイクハンド龍馬像が完成したのは翌2011年の11月だった。脇に立てられた「建立記」には森のこんな碑文が刻まれている。

〈“触れる作家共同制作の像”という彫刻界のタブーをクリアできたのは、やっぱり“龍馬さん”だったからだろう。もちろん背景には平成22年日本中を旋風に巻き込んだNHK大河ドラマ「龍馬伝」があったのはいうまでもない 2011年11月 館長 森健志郎〉

その下には3人の作家の名をこう書き入れている。

〈制作 坂本龍馬像制作実行委員会 大野良一 西本忠雄 吉岡郷継 題字 和泉蒼牛 鋳造 富山県高岡市㈱梶原製作所 台座 西村石材店〉

約4年後、2015年9月21日の産経新聞「話のステージ」で森はシェイクハンド龍馬像のことを書いている。

〈彫刻家の例外仕事でシェイクハンド龍馬像は生まれたのである。男前である。差し出された右手はピカピカ光っている。みなさん握手をしながら写真を撮られる。肩を組んでなどは珍しくない。キスしたおばさんもいる。雨降りに来たカップルが、龍馬サンに傘をさしかけ自分はぬれながらといった光景も。もちろん集合写真はグループの定番。政治家の先生方も、スポーツ選手、芸能人など。車いすのお年寄りも握手しながら語りかけている。握手を済ませて、深々と頭を下げる人、手を合わせた政治家の先生の姿は印象的であった。今や、龍馬記念館一番の人気者と言ってもいいだろう〉

完成したシェイクハンド龍馬像と笑顔でシェイクハンド(2011年11月13日)

意識し続けた「昭和16年生まれ」

前田が言う。

「ここで龍馬とシェイクハンドする。その人が世界中でシェイクハンドをしたら平和がくるろう、と。森は平和にこだわったねえ。昭和16年生まれということをぎっちり言いよった。『その年に生まれたがや』ゆうて、昭和16年にこだわっちょった」

森は1941(昭和16)年11月8日に生まれた。1か月後の12月8日に日本は米国ハワイの真珠湾を奇襲、併せて英領マレー半島に上陸して米英に宣戦布告する。太平洋戦争の勃発である。森が生まれたのは中国の張家口だから、ハワイもマレーも遠い。しかし時代の空気は戦争と密接にかかわっていた。

1937(昭和12)年7月の盧溝橋事件以来、中国は日本と戦争状態になっていた。日本軍(指揮官は東条英機)は8月に内モンゴルへの入り口にある張家口に入城、9月に自治政府を樹立させる。満州国と同じような傀儡政権を作った構図になる。共同通信OB・鳥居英晴の「忘れられた蒙彊通信社の形成過程を追う」(新聞通信調査会「メディア展望」)によると、日本軍は張家口を中心とする要所に満州国通信社の支社・支局を作り、日本の同盟通信社(現共同通信、時事通信)北支総局の支局を兼ねさせた。翌1938年、それらを基盤にしてできたのが蒙彊新聞社(のち蒙古新聞社と名を変える)である。資金は全額自治政府が出資、蒙彊地域(実質的には内モンゴル中部を指す)の報道を一元的に担った。日本語、中国語、モンゴル語の新聞数種を出し、日本、モンゴル、満州国の連携をアピールした。

蒙彊新聞の本社は張家口にあり、敷地6000坪の広大な社屋には満州国通信蒙彊支社(同盟通信張家口支局)も入っていた。同盟通信と一体だったのが満州国通信で、それと一体だったのが蒙彊新聞と言ってもそうは外れていない。1939年9月、日本は蒙古連合自治政府を成立させ、張家口を首都と定める。鳥居は「蒙彊政権は関東軍の軍事力を背景に生まれた。その行政組織には満州国から日本人顧問や官吏が送り込まれ、『第二満州国』になっていた」と書く。張家口の日本人居留民は1935年の300人が1941年には2万人を超えた。森が生まれたのはそのような時代、そのような場所である。

森の父親は蒙彊新聞社で働いていたらしい。もともとは同盟通信社の社員だったのかもしれない。森と同じ1941年、張家口にほど近いフフホト(厚和)で満州国通信社の支局長をしていた父の元に生まれたのが女優の長山藍子だった。

龍馬記念館を中心に、周辺エリアの団体をまとめて「よさこい」にも出た

「自分が残留孤児になったかもしれん」

日本が大陸支配の拠点の一つとした中国・張家口に生まれ、生後1カ月で米英相手の大戦争が始まり、敗戦後に命からがら日本に戻る。森は「ひとつ違うたら自分が残留孤児になっちょったかもしれん」と残留孤児が日本に帰国する際の引受人になったこともある。

「自分の生い立ちが戦争と平和を意識させたと思う」と前田は言う。「会話の中で必ずと言っていいくらい『平和』が出てきよった」

2012(平成24)年11月、森はシェイクハンドで平和を呼び掛けるイベントを発案する。龍馬記念館のシェイクハンド龍馬像と桂浜の龍馬像をハンドインハンドの「人間の鎖」でつなぐ試みだ。11月18日の日曜日朝8時半から2分間、900人が集まって二つの像をつなげた。県道を封鎖しなければならないから2分間だけだが、900人が手をつなぎ合ったのである。隣人の体温を感じることが平和への第一歩、とおそらく森は考えていた。

この年、森は8月の「よさこい祭り」にも参加している。「桂浜と龍馬を発信する」を合言葉に、龍馬記念館のほか国民宿舎桂浜荘、桂浜水族館、土佐闘犬センター、土佐電気鉄道など計8団体でチームを結成。総勢80人でよさこい祭りの本祭に出場した。

これらの催しは森が呼び掛け、動いて実現した。だからだろう、森の死去とともに次々と消えていく。よさこい祭りへの参加は森が亡くなった2015年で終了、「ハンドインハンド」は翌2016年に規模縮小して行ったあと終了した。

高知県立坂本龍馬記念館

「わしは73で死ぬ」

前田は森がたびたび死について口にしたことを覚えている。

「館長に就いたときから言いよった。『わしみたいなタイプは自殺する』とか『自分は自殺する』とか。ぎっちり言いよったがよ。『わしは70で死ぬ』ともぎっちり言いよった。最初は心配しよったけんど、がんがん言われゆううちに『死ねとは思わんけんど、ちょっと枯れてくれ』と思うようになった」

前田から見ると、館長になったときの森は若干チャラチャラした印象だった。森本人も「本でも読んでのんびりしよう」と思っていたと明かしている。しかし森はすぐに考えを改める。「のめり込んでいったわねえ、龍馬に」と前田は言う。「私の印象では、それまでの龍馬記念館は蜘蛛の巣が張っちゅう印象やった。それを森が一つ一つ変えていった。『電灯が切れちょったらいかんろがや』という感じで」

ハード、ソフト両面で森は龍馬記念館を変えていった。

「海の見えるギャラリーを作ったときは、高知新聞学芸部長のころの人脈を総動員しよった。絵画、写真、書道…。書家の沢田明子さんを始め、いろんな作家さんたちが応援してくれた。こんな人も知っちょったがや、あんな人も知っちょったがや、と驚いた」

県内の作家に作品を展示してもらう。お弟子さんやその作家の作品を見たい人たちに足を運んでもらい、龍馬記念館のファンを増やそうとする作戦だった。

「成功体験を高知新聞で積み重ねちょったと思う。『東京時代、わしも左遷されて』とか言いよったけんど、けっこう楽しんじゅうと思う」

森には熱量があった。休みを取らず、朝早くから夜遅くまで働いた。柔軟で驚くような発想をし、それを次々と実現した。

70で死ぬと言っていた森は、気がつくとその年を超えていた。

「そのあとポッと『わしは73で死ぬ』と言いよった。その通りよねえ。カウントダウンやったわねえ。不思議やった、あの数日間。龍馬がとりついちょったかもしれん」

森が亡くなったのは2015年11月2日。73歳だった。74歳の誕生日まであと6日、坂本龍馬の生誕180年イベントまであと13日というときだった。

不思議だった最後の日々とはどのようなものだったのか。次回は、カウントダウンの起点から振り返っていく。