「浦戸湾を守る会」を中心とする高知市民有志と大王製紙の子会社、高知パルプの交渉は決裂した。県市が「打つ手なし」を言ったことを踏まえ、「浦戸湾を守る会」の山崎圭次会長、坂本九郎事務局長は重大な決断に至る。(依光隆明)

現在の浦戸湾。東側の埋め立て地から湾奥を見る

山崎圭次と坂本九郎

高知パルプが「今後交渉はしない」と通告してきたのが1971(昭和46)年5月31日。県市が「打つ手なし」と説明したのが翌6月1日。2人が行動に出たのは8日後の6月9日未明だった。

山崎圭次氏は1912(明治45)年5月生まれの59歳。旧制城東中(現追手前高)から金沢高等工業学校(現金沢大工学部)を経て高知工業学校(現高知工業高)の教師に。その後、オートバイメーカーの山崎内燃機研究所(現山崎技研)を立ち上げた。技術者、実業家として県内外で知られており、特許の数は本田技研を立ち上げた本田宗一郎と競うほど。特に有名なのは日本で初めて4サイクルエンジンの小型化に成功したことだ。「ブルーバード」と名付けた4サイクルエンジンのオートバイを1951(昭和26)年に商品化、登攀性能や燃費のよさで高い評価を得た。1950年代を通じてブルーバードは約1万台売れ、台湾や韓国にも輸出されている。坂本九郎氏は1913(大正2)年10月生まれの58歳。旧制城北中(現小津高)から高知師範(現高知大教育学部)に進み、県内の小中学校で教師をしたあと前年3月に退職していた。55歳定年が普通だった当時では2人とも壮年というより隠居の年齢に近い。家が近所だった関係で若いころから2人は親しかった。

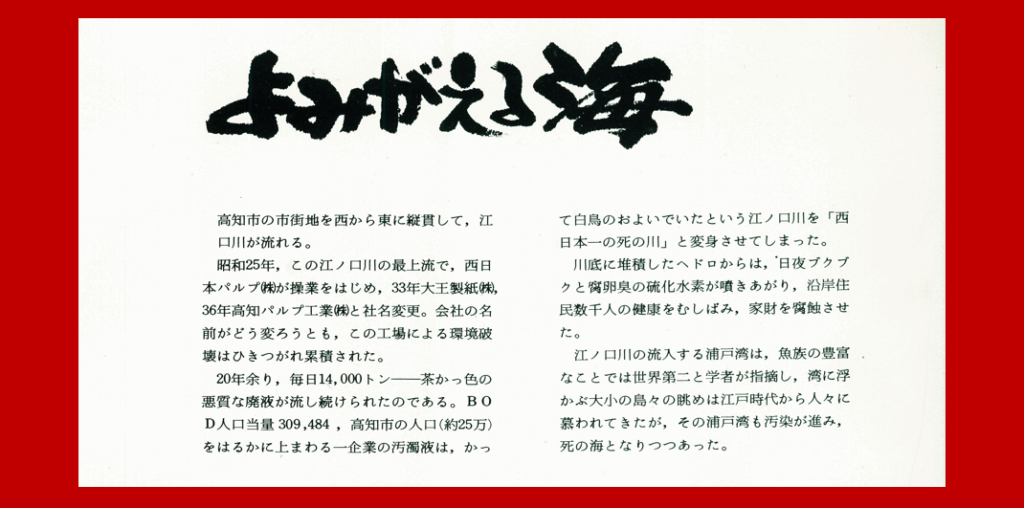

坂本氏は1974年6月発行の『自然破壊黒書2 終りなき闘い』(全国自然保護連合編)の冒頭に生コン事件のドキュメントを載せている。題名は「よみがえる海」。1971(昭和46)年6月1日、県環境保全局を訪れるところから筆を進めている。その2、3日後のシーンからここに採録する。当事者の記録なので、なによりリアリティーがある。息遣いが聞こえてきそうだ。

ちなみにここで坂本氏が触れた「勤評闘争」は、1950年代末に国が進めた教員への勤務評定をめぐって起きた。国県による教員への管理強化と、それに反発する教員組合とのぶつかり合いだ。高知県では特に激しく、来訪した日教組委員長が日教組を嫌う住民約80人に吾川郡下で襲撃される事件も起きている。このときは日教組委員長ら30数人が重軽傷を負い、全国に衝撃を与えた。当時の県知事は溝渕増巳氏。強硬派として知られた県教育長は溝渕氏の後継知事となる中内力氏だった。

以下、坂本氏の筆によるドキュメント。6月1日、県から帰ったあとシーンから。

「浦戸湾を守る会」事務局長だった坂本九郎氏が書いた生コン事件のドキュメント「よみがえる海」。全国自然保護連合編『自然破壊黒書2 終りなき闘い』(1974年)の冒頭を飾った

勇ましいことを言う男は信用しない

〈山崎と坂本と外2名の会員でひそかに実力行使の具体的計画を練った。高知パルプ工業株式会社の専用排水管を生コンクリートで封鎖するのである。私たちが一番心配したのは、実力行使のあとで住民運動にガタがくるのではないかということであった。われわれが排水管封鎖を決行したあとで、がっちりと団結を固めて企業と対決してもらわなければならない組織は、江の口川流域市民会議である。一応の連絡をとっておくことは必要である。 六月四日、流域市民会議の幹部数人に来てもらって、山崎会長の応接間で話してみた。「それだけはやめて下さい」とか「もうちょっと決行時期を先へ伸ばしてほしい」とか口々に慰留されて「それじゃ思いとどまりましょう」と、表面をつくろって帰ってもらった〉

〈市民会議の人々が帰ったあとで私たちは相談した。「自分ら4人はみな江ノ口川流域に住んでいない。江ノ口川の毒ガスで日夜いためつけられている者が一人もいないことはどうも残念だが、川ぞいの住民で誰か参加してもらえたらよいが…」役目は引き受けよう―と私が買って出た。(女性に限る)と私は考えた〉

〈勤務評定の闘争が土佐の山野をゆるがした当時、私は吾川郡教組の組会長をしていたのであるが、あのたたかい以来、私は、勇ましいことを言う男は信用しないことにしている。「教育者の信念」をとうとうと談じ胸を叩いて「俺にまかしておけ」とりきんでいた校長がいちはやく評定書提出に踏み切り、「キンタマが切れても脱退はせん」とタンカを切っていた男先生がポロポロとこぼれだした段階で、女先生が強かった。ふだん、組合の学習会に参加しても、いるのかいないのか解らなかったようなおとなしい女先生が、右翼の青年に千枚どおしをつきつけられながら、「私の考えはかわりません。明日の統一行動には参加します」と、一歩もたじろかなかった姿を忘れることができない。ぎりぎりの段階では女性が強いのである〉

〈江の口川の川添いに住んでいる女性二人に目星をつけて訪問し、「作業は私たちでやりますので、見るという形で御参加いただけないでしょうか」と相談した。二人とも返事がはっきりしていた。「パルプの廃液に苦しめられている私たちが当然やらねばなりませんのに、あなた方にやらせて申し訳がありません。喜んで参加させてもらいます」ということである。流域住民の参加が確定した。男4名の役割分担もきまった。5日には、決行後に発表する趣意書をプリント。トラック、生コン車の手配もOK。静かに、決行の朝を待つのみ〉

現在の高知市旭町3丁目、生コンを投入したマンホールのあった辺り。路面電車が行きかう大きな通りだ

「私は実力行使を阻止します」

1976(昭和46)年6月9日がスタートした。

〈目がさめた。「いかん、寝過ぎた」とあわてて起きあがり、スタンドのスイッチを押して時計を見ると3時に5分前。行動を起こすのは午前4時ということになっているから「まあ、まだかまん…」とふたたび横になったが、もう眼がさえてとても寝つかれない。山崎会長は来るだろうか?先ずそれが問題だ〉

〈高知パルプの排水管封鎖という実力行使の決意を固めて以来、山崎会長宅の応接間を使用して、行動参加者4名が具体的な行動計画を練っていたが、山崎技研の工場近くの生コン会社にミキサー車を交渉したことから、山崎の兄(高知大学教授)に計画が洩れ、山崎会長の奥さんと二人によって、彼の行動は厳重な監視を受けることになった。「もし、あなたがそんな罪を犯そうとするのだったら、私はマンホールのふたの上に寝てでも実力行使を阻止します」と奥さんに言われて、「しやせんちゃ、心配すなと言うちゃあるに」と山崎会長は答えてあるという。それで昨夜は、私の家へ4人が集まって最後的な打ち合わせをしたのである。その時、山崎は「あすの朝、もしかすると女房に見つかって家を出られないかも知れん。その時はおんしら3人で既定方針通り決行してくれ」と言っていた〉

〈山崎の役目分担は折衝係―つまり警察官やパルプ従業員などがわれわれの行動を阻止しに来た時、その相手をする役目。山崎会長が適当にあしらって話しているうちに他の3人が作業をやっつけてしまうことになっている。だから山崎が来なくても作業そのものに支障はない。しかし、その場合ちょっと心配なのはOの行動である。会長不参加ということで彼の士気がくじけるのではないだろうか。彼がもたもたして作業時間がてまどるようなことがあれば困る。場所が場所だ。目標のマンホールは旭レストランの前で、電車通りをへだてて向い側には消防屯所があり、その隣りが旭派出所である。もし、当直警官と消防団員が数人出てきて阻止せられると実力行使は不発に終り、浦戸湾を守る会は天下に醜態をさらすことになる〉

〈そこまで考えると、場所が悪かったなという反省がちょっぴり顔を出す。もともとあの場所を言い出したのは自分だった。はじめにきまっていたのは中須賀の信号のところであった。高知パルプの専用排水管では最後に位置する二つのマンホールであったが、「もし、ここへやった時は上手のマンホールすべてから廃液がふき出して多くの民家へ流れこむことが予想される。市民に迷惑をかけるような住民運動は間違いではないか」と、私が主張して、目標マンホールを変更することになった〉

〈マンホールは、近くに二つ並んであることが必要である。なぜならば上手のマンホールに砂袋を入れて廃液の流勢を弱めておいて下手のマンホールへ生コンを入れる計画である。中須賀信号からパルプ工場前までにマンホールは10くらいあるが、条件にかなったのは旭レストラン前だけ。派出所・消防屯所があまりに近すぎることは心配したが、ここはマンホールからあふれた廃液が道路わきの小川へ流れこむという好条件にめぐまれている。市民へかける迷惑を最小限におさえよう―この基本線で行動隊4名の意見が一致して、あえて派出所前を選んだのであった〉

1971年6月9日、生コン事件直後の現場写真。事件を知った「浦戸湾を守る会」のメンバーが駆けつけて写した

「火打石はありませんか?」

〈そのかわり作業時間を最も短かく圧縮しようという方針をきめていた。山崎会長不参加の場合は、邪魔者と折衝する役目は自分が引き受けなければなるまい。それにしても作業に要する時間はどれくらいかな?20分はかかるだろう。その間に邪魔者がはいるかな。ええ、めんどくさい、邪魔者ははいらんことにしちょこう。はいったらはいった時のことよ…という気持になって私は寝返りをうった〉

〈それにしても、かんじんのミキサー車は大丈夫だろうか?本当は一昨日決行の手筈でガリ版ずりの趣意書も6月7日付にしてあった。ところが一昨日の未明、決行の現場へ出発した後の自宅へOから「生コンができない」という電話がはいり、五丁目で待機していた行動隊の所へ家内が連絡に来て、みんながっかりしたことだった。それで昨夜も「O、こんどは間違いなかろうねや」と、念を押したことだった〉

〈生コン会社のある土佐山田町を3時半出発の約束だがもう何時かなと、起きあがろうとした時、外の道路にエンジンの音が近づいて来た。キャンター(三菱の小型トラック)らしい。急いでズボンをはいて玄関を出て門をあけると、その前へ山崎技研のキャンターがとまった。バラスをつめた南京袋を30個くらい積んでいるはずである。暗い運転席から「おう」と山崎の声だ。運転手の信雄さんと2人がトラックを降りてきた。まず一安心の私が「よう家を出られたねや」と言うと山崎は「おう、靴を夕べから座敷へ上げてかくしちょってねや…」。「まあ、はいれや」と応接間へ招じる。坂本の家に泊っていたYも目を覚まして二階からおりてきた。ソファーに腰をおろして熱い茶をすすりながら、Y「雨が降りよりますか?」。信雄「降るというほどのことはないけんど」。Y「しかし、会長はよう出て来られたねえ」。山崎「苦心したぞ。ちょっと女房が見ても解らんように、ふとんの中へ枕を入れて、寝よるかっこうにせにゃいかんろうが。それから、音がせんようにガラス戸をそろーっとあけて、そろーっと閉めて、靴をさげて―。靴をはいたら音がするきにねや、靴をかかえて道路まで出て。おらんくの門戸がカネじゃきにガチャガチャ音がして困ったぞ、しょう」。みんなの明るい笑い声と一緒になって電話のベルが鳴りだした。私が受話器を取り上げると、Oの声がガンガン響いた。「どうしよるぜ。もう五丁目へ来ちょるぜ。早う来んかえ。五丁目は人目につくきに、紙業試験場の横まで行って、あこで待機するぜ」。言うだけ言ってOは電話を切った〉

〈時計を見ると4時になろうとしていた。予定より30分も早く到着したものだ。信雄さんが「そりゃ今頃は道路になんちゃあ障害物がないきにのう」と言えば、山崎が「ともかく、すんぐに出よう」。その声を聞きながら私はヘルメットのあごひもを締めた。玄関へ降り立った私たち4人を見送って、家内が「お首尾ように」と挨拶すると、山崎が 「奥さん、火打ち石はありませんか?鑽り火(やりび)と言って、昔は出陣の時に火打ち石で火を打ちかけたものですよ」。「残念、内にはそんなものが無うて―」。山崎「マッチじゃどうもいかんねえ、ハハ…」。 ほのかに明るみはじめた夜のしじまに笑い声が吸いこまれてゆくなかで、私はモーターバイクのキックを力いっぱい踏みこんだ。

事件直後の現場写真。大勢が廃液処理に追われている=『自然破壊黒書2 終りなき闘い』より

作業は10分足らずで完了した

〈山崎とYは自転車の相乗りで現場へ急行。信雄さんの運転するキャンターは、私のバイクが誘導して大川筋へ回り、行動参加の女性2人を乗せて、中の橋を渡り電車通りへ出て西へ突走った。旭駅前に来た頃には街は明るくなっていた。小雨がぽろついていた。人通りは無い。北側の車道に腰をかがめた人影が見える。あれはYだ。すでに彼はマンホールのふたをこじあけている。少し離れてミキサー車が待機している。その前に立っている姿は確かにO。手を振っている。キャンターはキューッとUターンして、マンホールをうしろにぴたりと停車。同時に、Yはトラックに飛び上り、バラスを詰めた南京袋を投げおとす。トブンとにぶい水音がして南京袋はマンホールへ落ち込む。廃液がはねあがって私の顔にも服にもかかる。はいりそこねた南京袋をマンホールへ寄せ落すのが彼の役目。またたく間に20余りの南京袋を投げこむと、キャンターは次のマンホールへ東進。そのあとへミキサー車がはいる。Oが、「よしッ、入れよ」。ドドーッと生コンがマンホールへ流れこむ。廃液がゴーッと噴きあがった。生コン車のテールランプに映えて、どす黒い廃液は炎が燃えるように噴きあがる。江ノ口川流域市民20年の怒りを象徴するようだ。「よしッ、次へ」。Oの指図でミキサー車は数メートル東進。次のマンホールへ残り全部の生コンを流しこむ。私は、作業の終ったマンホールにふたをする。厚い鉄のふたを廃液が噴き上げてガタンガタンと鳴る。 2つのマンホールへ30個の南京袋を入れ6トンの生コンを流しこむ作業は10分足らずで完了して、行動隊4名は山崎会長の家へ引きあげた。引きあげる途中、五丁目でパトカーのサイレンが近づいてくるのを聞きながら私たちは右折した。

1971年6月1日の高知新聞夕刊社会面。取材に応じた山崎圭次と坂本九郎の写真も載っている

「廃液が臭いなあ」

実行者は山崎会長、坂本事務局長、O氏とY氏の計4人(原文ではO氏とY氏は実名)。立ち合いの市民は自宅から江ノ口川の上に硬貨を吊るして変色実験をした緒方ハナエさんと、江ノ口川の横で旅館「佐渡」を経営していた秋山武子さんだった。

〈引きあげた山崎会長家の庭で手足のよごれを洗う時に、はじめて私たちは、廃液が臭いなあ、と今更のように気がついた。うがいした水を吐き出してから、Oが「パルプの守衛が駆けつけてのう、ミキサー車のナンバーをつけられたぜ」と言った。彼の話によると、私たちが作業に熱中していた頃、高知パルプの守衛が飛んで来てOに「おまんらあ、なにしよるぜよ」と尋ねた。Oが相手にしなかったところ、守衛は派出所へ飛びこみ、しばらくしてまた飛び出して来た。そして、生コン投入を終ってまさに脱出しようとしていたミキサー車の前に立ちふさがり、ナンバーを手帖にひかえた―という。手足を洗い終って、私たちはすべての作業が計画通り完了した爽快な気持ちで、応接間のソファーに腰をおろした〉

〈Oが各報道関係者に、電話で事態を知らせた。間もなく各新聞社やテレビ局の報道陣がつぎつぎに山崎の応接間へつめかけてきた。 現場へ行ってきた新聞記者のひとりから、 「午前5時05分、高知パルプは完全に操業を停止しました」と聞いた時、私たちは胸の底からジーンとこみあげてくる成功感をかみしめることができたのである〉

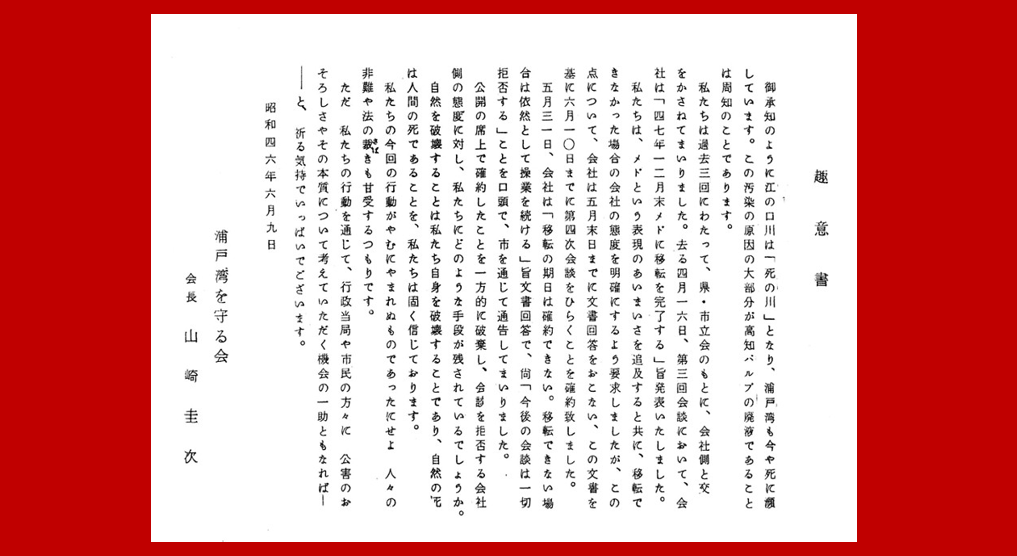

趣意書。市民に行動の背景、思いを知ってもらうために作り、配った

自然の死は人間の死である

集まった記者のひとりひとりに趣意書が配られた。

〈趣意書 御承知のように、江の口川は「死の川」となり、浦戸湾も今や死に瀕しています。この汚染の原因の大部分が高知パルプの廃液であることは、周知のことであります。私たちは過去3回にわたって、県・市立合のもとに、会社と交渉をかさねてまいりました。去る4月16日、第3回会談において、会社は「47年12月末メドに移転を完了する」旨発表いたしました。私たちは、メドという表現のあいまいさを追及すると共に、移転できなかった場合の会社の態度を明確にするよう要求しましたが、この点について、会社は5月末日までに文書回答をおこない、この文書を基に6月10日までに第4次会議をひらくことを確約致しました。5月31日、会社は「移転の期日は確約できない。移転できない場合は依然として操業を続ける」旨の文書回答で、尚「今後の会談は一切拒否する」ことを口頭で、市を通じて通告してまいりました。公開の席上で確約したことを一方的に破棄し、会談を拒否する会社側の態度に対し、私たちにどのような手段が残されているでしょうか。自然を破壊することは私たち自身を破壊することであり、自然の死は人間の死であることを、私たちは固く信じております。私たちの今回の行動がやむにやまれぬものであったにせよ、人々の非難や法の裁きも甘受するつもりです。ただ、私たちの行動を通じて、行政当局や市民の方々に、公害のおそろしさやその本質について考えていただく機会の一助ともなれば―と、祈る気持でいっぱいでございます。昭和46年6月9日 浦戸湾を守る会会長 山崎圭次〉

実行者4人のうち、山崎会長と坂本事務局長が起訴された。罪名は威力業務妨害罪。起訴の日付は事件から半年以上たった12月24日だった。(つづく)

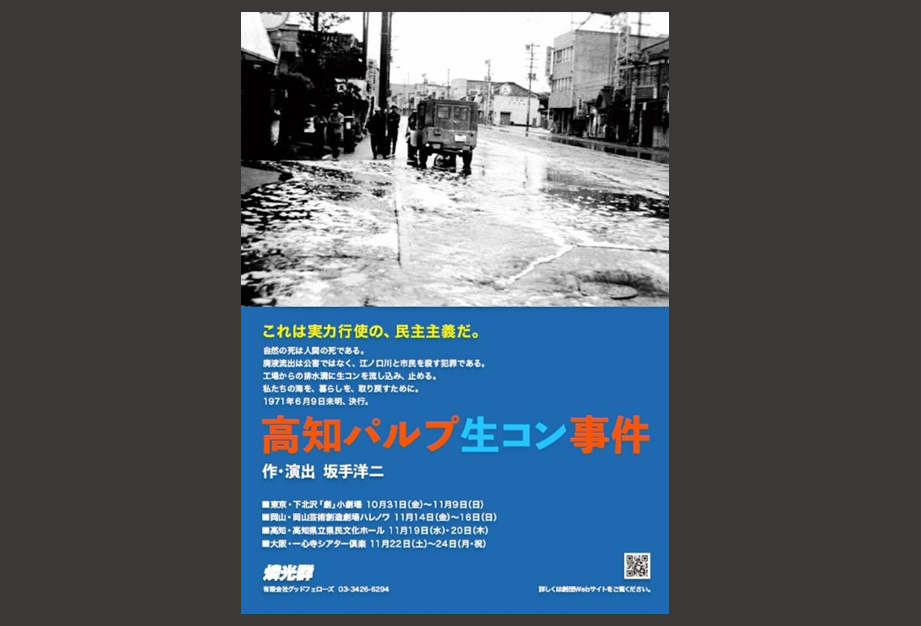

「高知パルプ生コン事件」のポスター

19、20日に県民文化ホールで「高知パルプ生コン事件」

演劇集団「燐光群(りんこうぐん)」の「高知パルプ生コン事件」が11月19、20の両日、高知市の県民文化ホール(グリーン)で行われる。11月19日が午後7時から、20日は午後2時から。いずれも全席自由席で、一般4000円、25歳以下と学生は2000円。

チケット取り扱いは高知県民文化ホール(088-824-5321)または「高知パルプ生コン事件」高知公演実行委員会事務局(080−4030−0956)。

高知公演のあとは11月22~24日に大阪市の一心寺シアター倶楽で上演する。