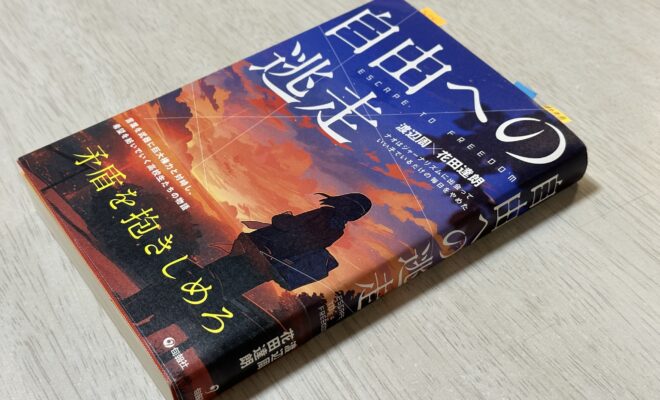

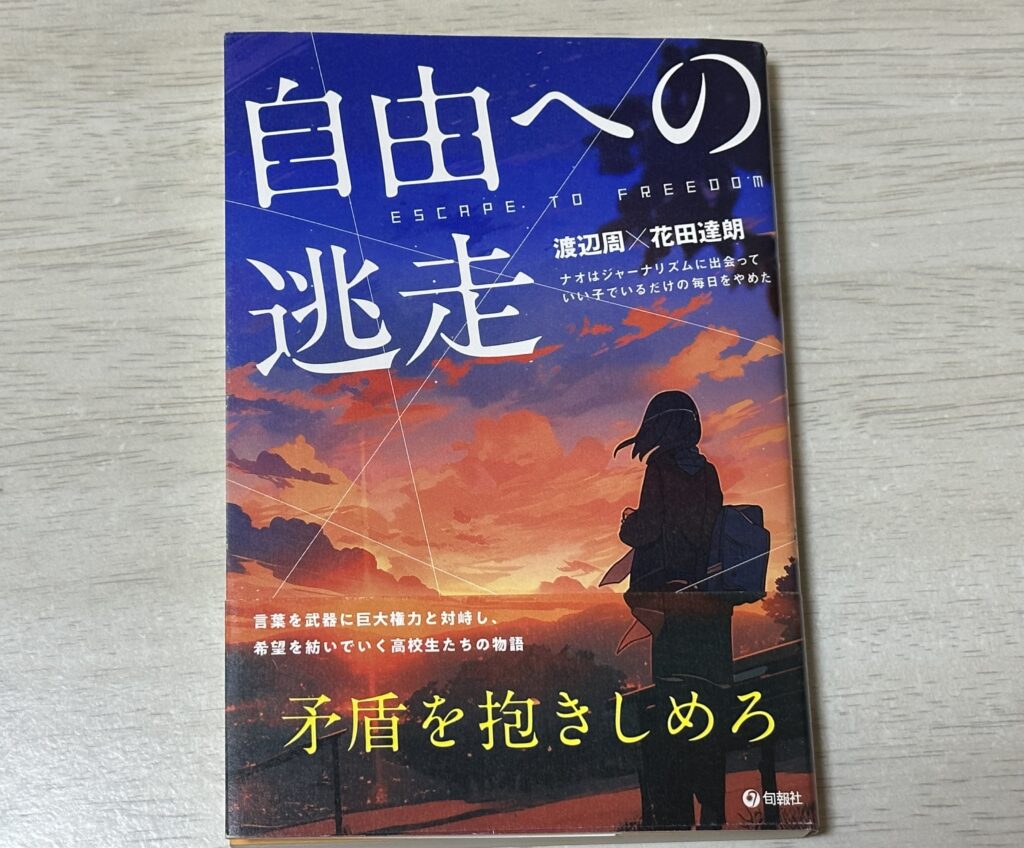

旬報社より今月刊行された、渡辺周氏と花田達朗氏により著された書籍。

本書の受け渡しの際、編集長からは「ジャーナリズムの小説」であることだけ説明された。編集長自身もまだ読んでいないという。重くはないが、分厚い本だ。読めるだろうか。

そう思いながらページを開いて数日。本書を読み終えた今、急いで記事を書いている。他の人にも早く本書を読んでもらって、感想を共有したいからだ。(インターンシップ研修生、来川光輝)

バスケ部主将の自殺

物語は、主人公のナオが通う高校で、バスケ部のキャプテンである石井が自殺したことから始まる。石井の残した手紙には、バスケ部の部員たちが顧問に酷い暴力を振るわれていること、そしてその行為に抗議するために死ぬという遺言が書かれていた。この手紙は2通存在し、一つはナオにこの事実を教えてくれた石井の幼なじみに、もう一つは校長に送られている。

しかし校長はこの事実を隠蔽した。それどころか全校集会では「進学や友人関係の悩み」から自殺したと、虚偽報告をしていた。そのうえ、口外禁止と釘まで刺して。

ナオは、石井の死も、彼の死を以てして行われた抗議も、全て無かったことにされたような心地に苛まれる。しかしこのやり切れなさを、怒りを、どうすればいいのだろうか?

この場面で筆者は、ナオの状況に自分の経験と通ずるものを感じた。筆者は学生時代、学生間の自殺教唆や暴行、教師が大人しい生徒にだけ行う集中的な恫喝が当たり前の日々に沈んでいた。生徒に寄り添ってくれる先生もいたが、そうでない者も存在した。

鬱憤を溜めた教師が授業もせずに、反抗してこない生徒に向けて「お前らが悪いんやぞ」と怒鳴り散らす様は、今思えば、立場の差を悪用して生徒たちをストレスの捌け口として扱う卑劣な姿だったと言える。筆者の周りでも、何人もが学校に来られなくなった。その中でも、みんなの前で教師に集中砲火を浴びせられた生徒は、その日以来一度も姿を見せず、卒業式にも来なかった。

今も、ふと奥底からグラついた熱が湧く。あの時どうすればよかったのだろうか?いや。そもそも、一生徒にできることなどあったのだろうか?

謎の人物「タツジー」

そんな晴れない思いを抱えたところで現れるのが、謎の人物「タツジー」である。

タツジーはナオに、この問題が自身の立場を保持したい権力者による権力の暴走によるものであること、そして権力の暴走を食い止める存在が「ジャーナリズム」であることを伝える。

石井の自殺に心を痛め、学校の行いに疑念や怒りを抱くナオは、ジャーナリズムの精神を宿している。そうタツジーから伝えられたナオは奮起し、自殺した石井の幼なじみや、石井の後輩ら「同僚」と共に権力に立ち向かう、という展開だ。

「仲間」と「同僚」

この「同僚」呼びがキモだ。同僚と言うと、仕事仲間に対する呼び名のイメージがあったため、学校の同級生や後輩を同僚と呼ぶのは少しズレているように感じた。それこそ「仲間」と称する方が適切なのでは? そう疑問に思った。

しかし、すぐにタツジーが説明を入れる。「仲間」は感情を共有しあう関係で、「同僚」は責任を共有しあう関係だと。

「仲間」は互いの方を向き合う存在だが、ナオたちの関係はそれとは違う。ナオたちは「権力に立ち向かい、これ以上の犠牲をなくす」という、同じ志のもと集った関係だ。

ナオたちの眼差しは、互いではなく、その使命を果たすことに向けられている。気が合わないところがあれども、それでも一つの目的を達成するため集った「同僚」なのだ。

ふむふむ。タツジーの話は分かりやすいから、受け取った言葉がなじみやすい。「ジャーナリズム」や「ジャーナリスト」というお堅そうな単語も、澄んだ言葉で説明されるから、すんなりと受け取れる。

中盤、ナオたちはメディアによる偏向報道と、それによる二次被害について向き合うこととなる。なぜそんなことが起こるのか、背景には何があるのかについて、ジャーナリズムの起源や日本社会特有の「ムラの空気」への敏感さを混えて冷静に描かれており、だからこそ、本章内でのメディアの愚行や、扇動されるがまま盲目的にヒートアップする民衆へのやるせなさと、嘘でできた中傷を真実かのようにぶつけられる被害者の苦渋が突き刺さる。

ジャーナリストとは何か

そして、ナオたちの活動のなかで特に印象的だったものは、加害者側である顧問にも取材を行ったことだ。学生にとってジャーナリストとして事件を観察する側になったからには、被害者にも加害者にもフェアな視点を持つこと。つまり、学生を自殺に追い込んだ当事者にも取材をするべきだ、というタツジーの助言から、ジャーナリストとしての責任の重さを感じた。

「ジャーナリストにとっての使命は犠牲者を少しでも減らすことです。加害者の断罪ではありません」

「一個人が持って生まれた性質に全ての原因を求めて片づけてしまうのではなく、その一個人が置かれている社会構造の歪みにこそ大きな原因があると考えて、それを改善していこうという意志があります」

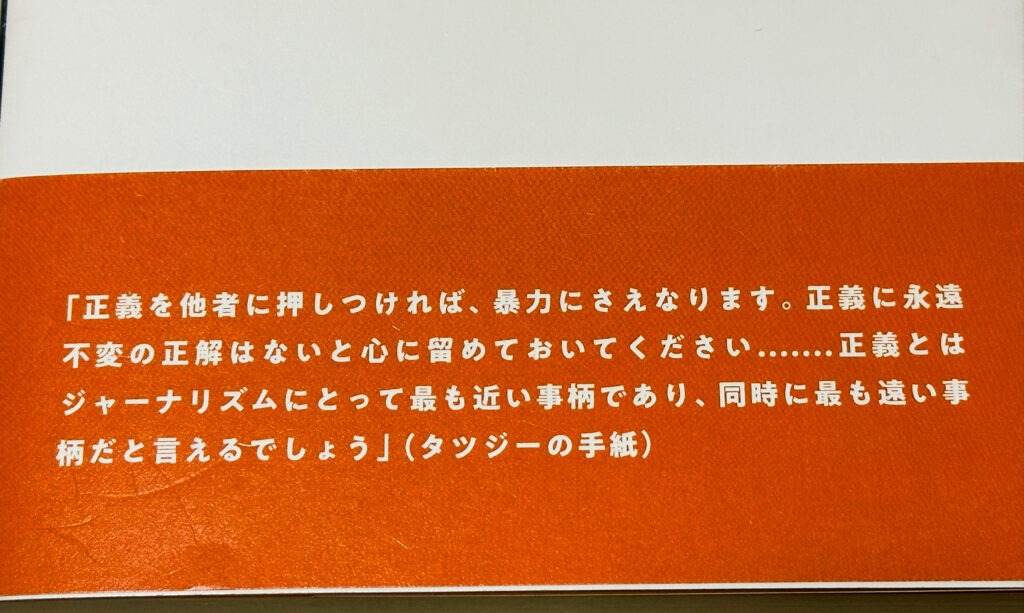

本書の帯より。ジャーナリズムの使命と責任を問う、戒めにも思える言葉が多々登場する

タツジーの言葉は真っ直ぐだ。だからこそ、それを受け止め実践するナオの強さも伝わってくる。

キャラが立っていて読みやすい、ただ終盤は急展開

本書はかなり読みやすい。特に中盤までは、じっくり読みながらもするするページを捲ってしまう。読みやすさの理由は、なんといっても登場人物のキャラが立っていることだと思う。

際立っていたのは、ナオの同僚である「ケン」と「ダイスケ」。彼らはバスケ部の部員であり、自殺した石井の後輩だ。彼らは石井の件をきっかけにナオたちに与することを決めたのだが、その理由の違いが面白い。

ケンは「尊敬するキャプテンへの恩義」から。対してダイスケは「顧問を野放しにしてしまいキャプテンを自殺させてしまったことによる、バスケ部として当然果たすべき責任」が理由だ。考え方も性格も違い、端々からソリの合わなさが分かる二人だが、だからこそ、そんな二人が同じ目的のために「同僚」として立ち上がるということに深みを感じた。

他の登場人物も、些細な描写から人柄を感じることができる。それが読みやすさに繋がっている。だからこそ、終盤に近づくにつれ肥大化する物語と、「怒涛の伏線回収」からはみ出す人物がいるのがもったいない。

その逆もある。とある人物が、終盤になってポッと出のキャラに素性を全て語られるのだ。ラストの展開に繋げるために必要なことだったのは察せられるものの、その人物の人柄や、要所要所で散りばめられていた素朴な優しさなどが、ラストに向けた舞台装置のパーツに吸収されてしまったようで少しショックだった。

序盤の実直な文体から終盤のドラマ的展開への移行にやや面食らったが、本書はあくまでナオを中心とした物語なのだと思い直し、息を吐いた。

あとがき─自由への逃走

まず、本書に出会えてよかったと思う。筆者はジャーナリストについて「何か事件を調べたり悪事を表に出す人、命の危険もある人」と、かなりフワフワしたイメージしかなかった。本書は「ジャーナリズムの意味や起源」「ジャーナリストの立ち位置、使命」「取材相手への向き合い方」など、より深い部分まで様々なことを説明している。どれも知らないことばかりだったが、そのどれもが社会に佇む自分を取り巻いているのだと認識できた。

そして一つ、気になっていたことがある。

タイトルの「自由への逃走」だ。読書中ずっと、「自由への闘争」ではなく「逃走」であることに疑問を抱いていた。英題は“ESCAPE TO FREEDOM”で、訳すと「自由へ逃げる」になる。本書を読んだ者として辞典を引いて調べてみたところ、freedomには「束縛のないこと」「負担からの解放」という意味合いも含まれているという。

逃走とは、ネガティブな意味をはらんでいるように思っている。過去の経験から、筆者のなかでは「今置かれている環境に耐えられず逃げ出す」というイメージが強いからだ。けれども、今の環境こそが不適切で、歪んでいたら? 学生間の暴行や教師からの圧政が横行する環境で、耐え忍ぶことこそが正しかったのだろうか。

本書を読んだ人たちと、ナオと一緒に学んだジャーナリズムや、登場人物の動向、終盤の展開の解釈について、色々話したいし聞きたい。そう思える、読むだけでは終わらない本だった。