株式会社クリケットの扉を開くと、色とりどりの書籍が平積みされている。その中でひときわ目に留まるのは、県民おなじみの「季刊高知」だ。書店や飲食店など、日常の中で目に入ることの多い季刊高知は、もうすぐ通算100号の大台に乗ろうとしている。それを記念して「株式会社クリケット」代表の野並良寛さんに、濃密な情報量を誇るローカル誌を刊行し続ける原動力や、野並さん自身の経歴などを聞いた。(インターンシップ研修生、来川光輝)

筆者と季刊高知

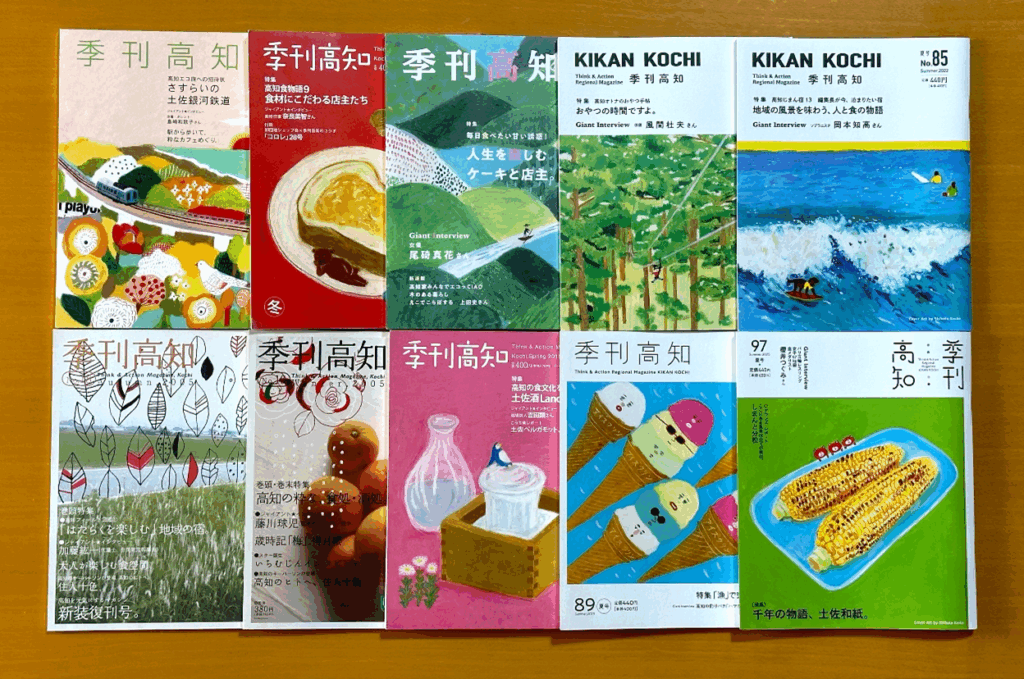

季刊高知との出会いはいつだろうか。気づけば自宅の本棚に並んでいた。統一された鮮やかな表紙に、みっちり詰まった高知の情報……。魅力は様々あるが、一言で言えば「捲れば分かる」。まず目に飛び込んでくる写真がとびきり綺麗だったから、小学生くらいだった筆者も夢中で手に取り読み漁った。艶々のスイーツや定食に食欲を刺激され、風情ある宿と部屋から見える青空に、地元民ながらも「泊まってみたい!」とワクワクが膨らんだ。歳月を経て気づく本文の重厚感は、取材対象の方々が積み重ねてきた経験や理念の重みだ。読むほどに、丁寧な取材の末に編み込まれた文章であることが分かる。

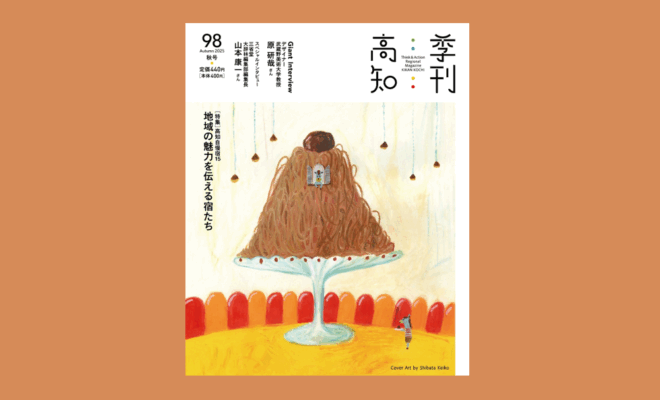

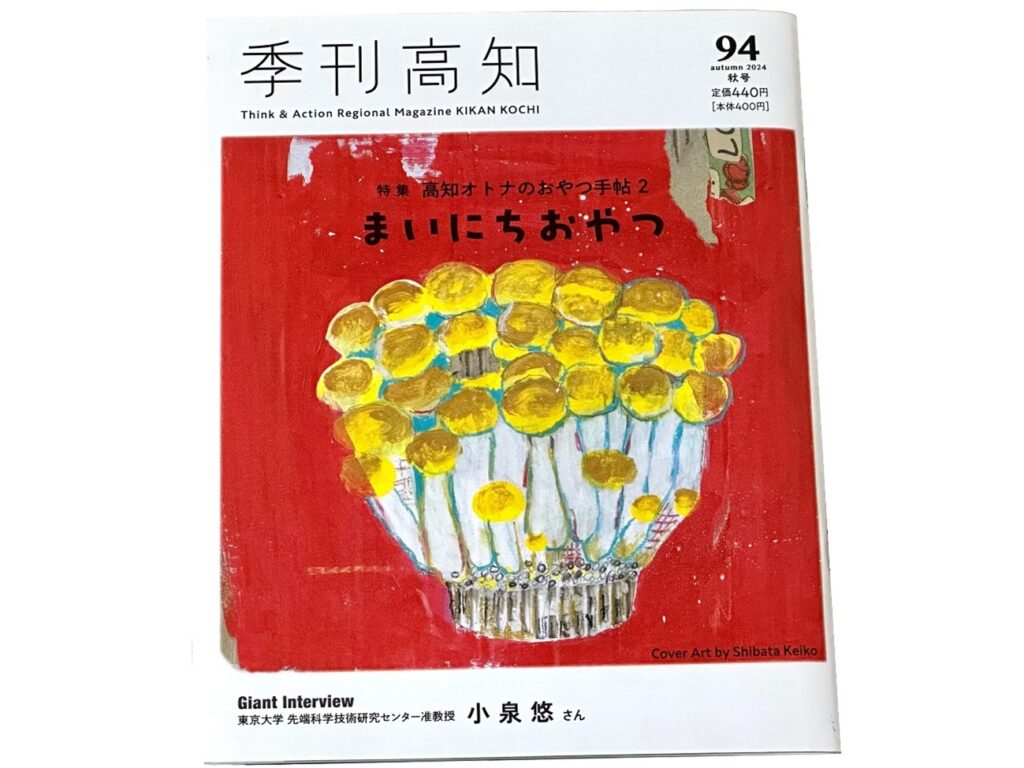

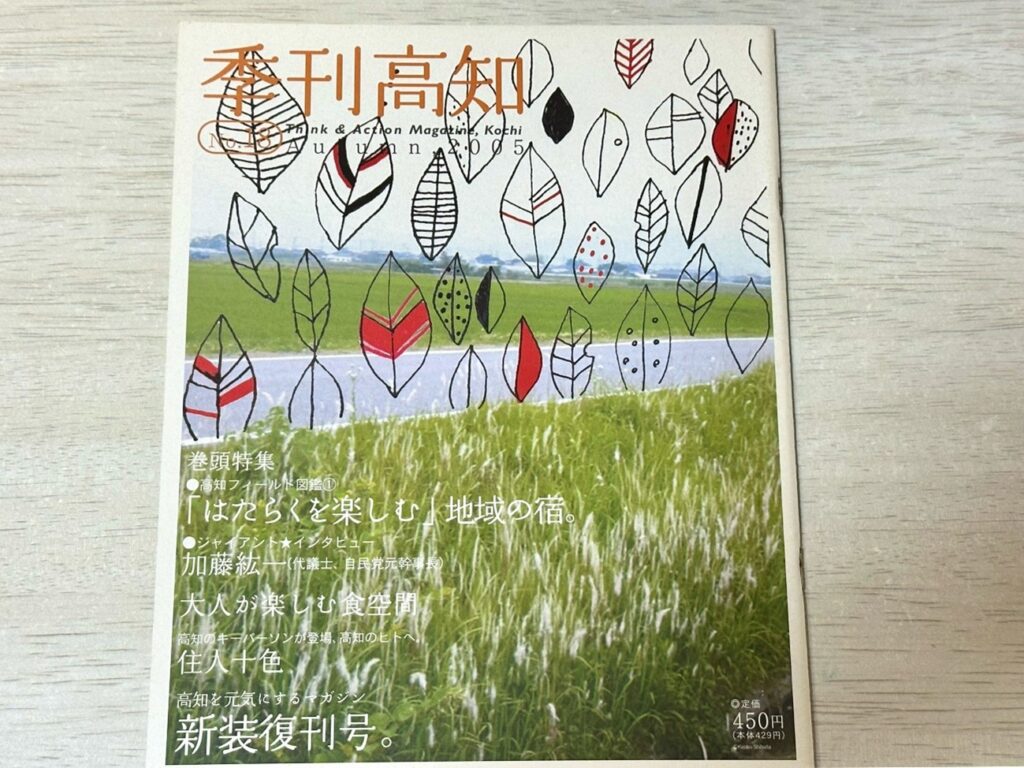

季刊高知。上段は特に筆者お気に入りの号。下段の左端は復刊号の18号で、右端は今夏の97号

それこそ、長い年月を経て蓄積された技術の賜物だろう。野並さんはいったいどんな経歴で、そしてどんな思いで今の仕事をしているのだろうか。初のインタビュー取材に緊張と高揚がないまぜの中、お気に入りの号をリュックに背負い、現場に向かった。

「好き」を詰め込んだ情報誌

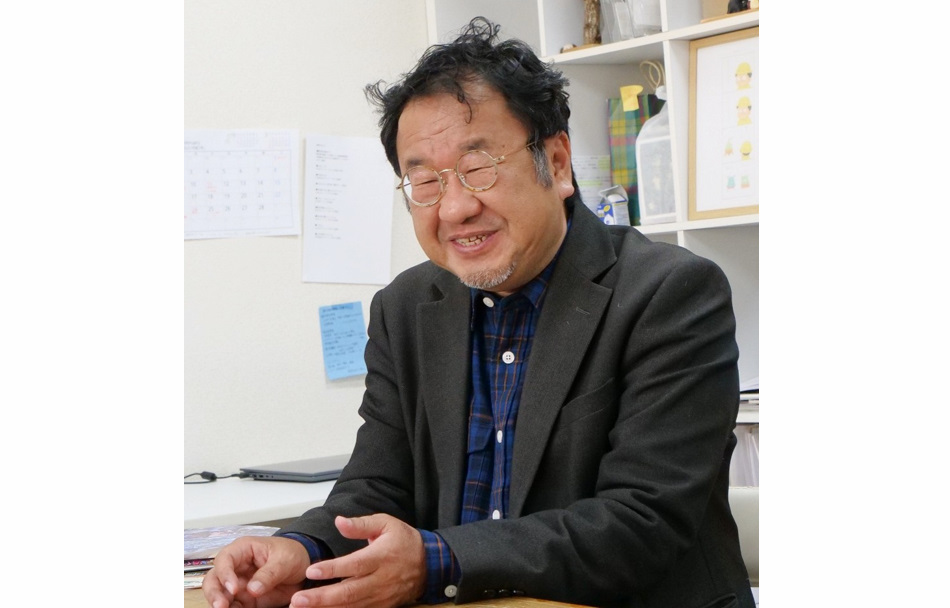

目の前の本棚には、クリケットの関係者の著書がたくさん。部屋の隅には、壁に向かって社員のデスクが並ぶ。どの机も整頓されていて、想像していた出版社の仕事場よりもずっと整然としている。部屋の奥から現れた野並さんは、ダークグレーの背広を着こなしていた。

「記事になさるんですよね、いつごろ出るんでしょうか?」

緊張していた筆者に穏やかに話しかける姿からも、仕事人としての謹厚とした雰囲気が伝わってくる。

野並良寛さん

〈カナシイぐらい貧乏な県だけど、そんなことで嘆く県民なんてほんのひと握り。豊かな自然のなかで、地元のおいしいものを食べ、飲み、笑う。そして、独自の視点でモノ・コトを考えるヒトがたくさんいる。こんな高知の豊かさやヒト、モノ・コトを伝えるのが地域雑誌「季刊高知」です。〉(季刊高知HPより引用)

最も購入された号は田舎寿司が表紙の88号(現在欠品)。当時話題沸騰していた牧野富太郎尽くしの特別冊子までついた豪華版だった

ホームページの説明文の通り、料理、宿、人物など、「季刊高知」は高知の様々なことを濃密に著している。見所はそれだけにとどまらない。片手で持ちやすい冊子の中にみっちりと、多数の執筆者による随筆や4コマ漫画が寄稿されている。

内容は様々で、昨今の教育環境について憂いていたり、ゴールド免許の剥奪から始まる旅行について書いていたり。色々と自由だ。けれども、いい意味でのごった煮というか、多様な食材が一つの椀に収まっているような統一感がある。

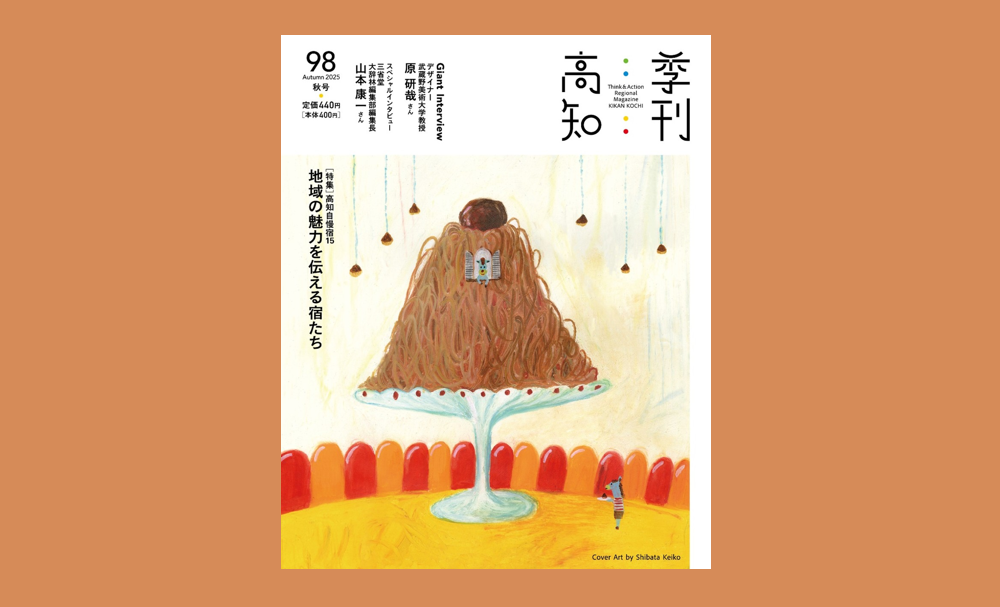

現在の表紙は「パンどろぼう」で有名な柴田ケイコさんが担当している。1年間のコンセプトは合わせたうえで、何を描くかについてはおまかせしているとのこと。ちなみに筆者は「まいにちおやつ」特集の号で、たわわなしめじが表紙だったことに痺れている。これも「おまかせ」の妙だろう

「執筆者の方は本当にレベルが高いので。基本的に、こちらから『これを書いてくれ』と頼むことはありません」と野並さん。「さっき言われていたように、いい意味でごった煮で、色んな方が好きなことを書いてくれているって感じですかね」。季刊高知の個性は、この理念が軸となっているようだ。

その一員として、News kochiの依光編集長も19号から「猛者のつぶやき」(現在は「夜間飛行」)というコラムで参加している。野並さんとは、依光編集長が高知新聞社員だった頃からの仲であり、仕事で顔を合わせることも多かったそうだ。その縁から執筆を依頼されたということで、「季刊高知のレベルの高さと、野並くんが本当に真面目な人だったから」引き受けたという。季刊高知の質の良さと野並さんの人柄が光るエピソードだ。

「会う人会う人面白い」

「実は学校の先生にも興味があって。本当は幼児教育の大学に行こうと思っていたんですよね」

出版業への興味と共に、教育業界にも惹かれていた野並さん。「でもそこを落ちたので、次の道を探そうと。とはいえ18歳で就職もしたくなかったので、東京の専門学校に行ったんですよ」。あっさりとした語り口だが、この選択が現在に大きく影響している。

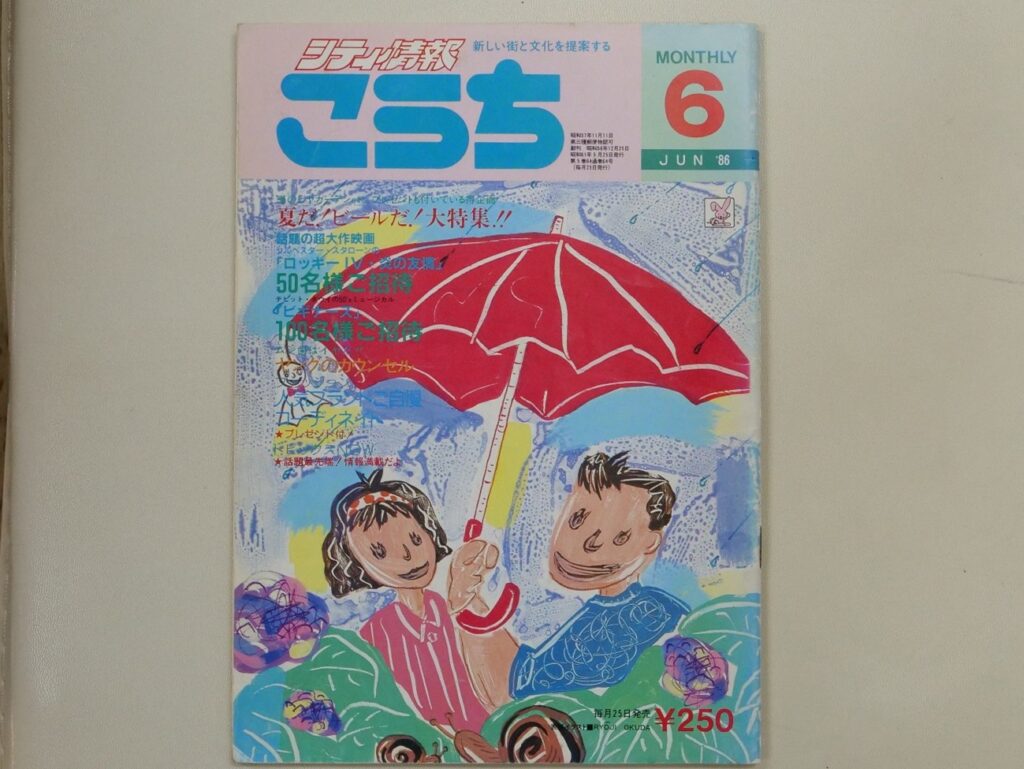

東京代々木の専門学校でマスコミ広報について学んだのち、偶然見かけた求人情報がきっかけで、ローカル情報誌「シティ情報こうち」の編集者として採用された。現代の「ほっとこうち」と同じく、高知に根差した月刊タウン誌だ。

「シティ情報こうち」の表紙。「入社式の直前まで音沙汰がなかったので、本当に採用だったのか不安になって、会社まで電話をかけたんですよね」と苦笑しながら、野並さんは入社までのエピソードを語る

些細なハプニングはあった。就職してすぐに営業部に回され、なんと入社2日目で契約を受注する敏腕ぶりを発揮。そのため、暫く営業部から抜けられない状態だった。その後の会議で、周囲から恐れられていた社長に直談判したことで、どうにか念願の編集職に戻ることができたという。野並さんは苦笑を込めたエピソードとして語っていたが、こちらからすれば驚嘆の連続だ。

そこからはトントン拍子。意欲と熱意で編集に打ち込んだ。

「始めて1か月は見習いでしたが、すぐに20、30くらいのページを任されました。20歳で何にも知らない状態で取材を任されたんですけど、自分で取材対象を決められるというのもあり、とにかく、会う人会う人面白い」

「面白い」。この言葉に呼応するように、真摯に質問に答えていた野並さんが、ニカッと笑う。

「高知の人って自分を持っている人が多くて……。もちろん移住で来た人も、県外出身の人も当てはまるんですけど、それぞれの視点を持って暮らしているじゃないですか。『僕はこう思うからこれをやる』と、それぞれの思いを持って、面白い活動をしたりお店を経営している。その人たちの考え方が好きですし、そういった人たちを支える人たちも含めて面白いと思います」

「『なんて面白いんだろう、この仕事』っていうところから、結構早くに『これちょっと……、めちゃくちゃ面白いやん!』って。編集の仕事をしたいとは思っていたけれど、こんなに好きになるとは思っていませんでしたね」

23歳の編集長

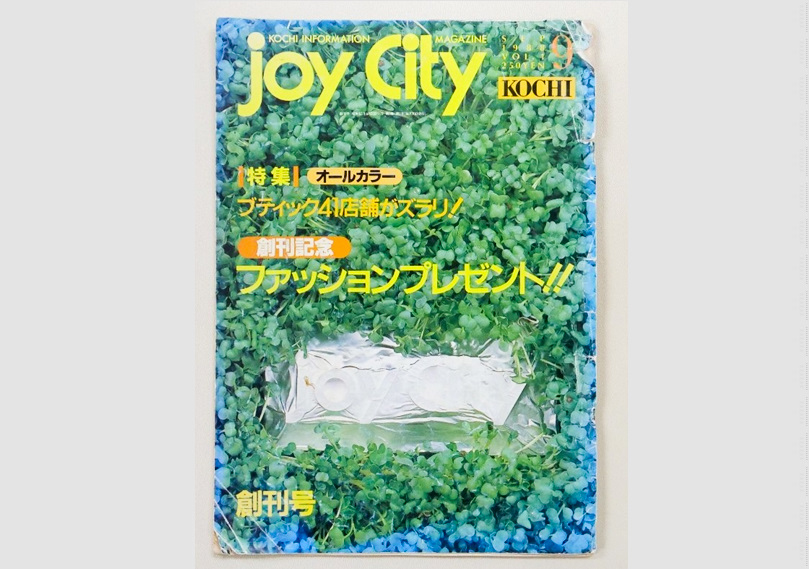

「23歳の時に『joy City高知』っていう情報誌の編集長になったんですよ」。そう話しながら、テーブルの傍らにあった冊子に手を伸ばす。簡素な特集文に加え、全面にカイワレ大根と思しき植物が茂っている、奇抜な表紙だ。右上には「1988年9月号」と書かれている。

「joy City 高知」の創刊号。当時の流行が詰まった冊子となっている

37年も前の地元情報誌、それも創刊号だなんて、なかなかお目にかかれない。内容も、夜須町のマリン・レジャーパーク化計画について詳しく書かれていたり、当時の若者に関する特集が組まれていたりと、トレンドもしっかり掴んでいる。読み応えのある冊子だ。

しかしながら、野並さんにとってはまだまだ途上のものだった。

「とにかく粗い。本当にみんな粗かったんで、ひたすらこんな本じゃだめだって思っていて」

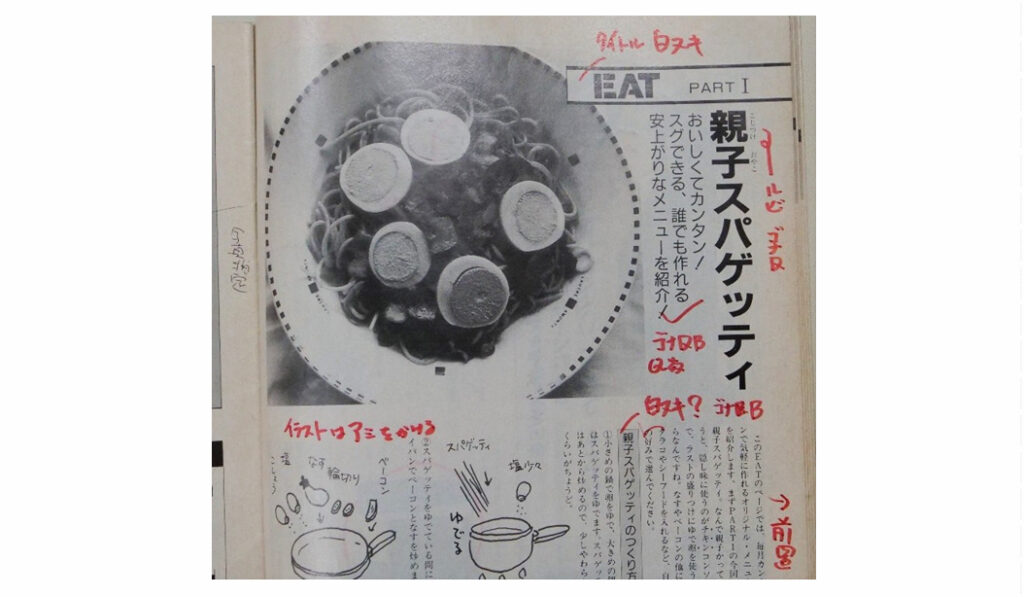

joy City内のレシピコーナーより、味付けにチキンコンソメ、盛り付けにゆで卵を用いた、「親子(こじつけおやこ)スパゲッティ」。丁寧な文章の中に、洒落っ気を感じる

そう言って指さしたのは、紙面のあちこちに赤ペンで書き加えられている修正内容。「Q数」「ルビ ゴナD」「太G」等、聞きなじみのない専門用語が並んでいる。

「『ルビ ゴナD』はルビの書体について。こんなん小さいから、読みづらいっていう指示なんですよ。文字のポイント(大きさ)をもっと大きくしましょう、とか」。当時の編集担当は約3人。少ない人員で、原稿だけでなく、写真撮影やレイアウトも行っていた。

「だからみんな、できた号を必ず反省するんですよ。これが足らない、これはどうするんだ、とか。とにかく、毎号出るたびにそんな反省をしていましたね」

細かな改善を重ねる日々。「今の仕事に繋がることをやっていたんだと思います」と野並さんは振り返った。

「納得のいく仕事をしたい」で会社設立

過去の経験は、株式会社クリケットを立ち上げ、季刊高知を創刊するに至った理由でもある。

「joy City高知で1年半、(シティ情報こうちを含めて)トータルで4年半くらいやってた頃に、『同じ仕事をするなら、もっと納得のいく仕事をしたい』って思って。内容を精査したものを作りたい、という意識がすごくあったんです。たいして給料も高くないんだから、『どうせ苦労するなら納得のいくものをしよう』ということで、季刊高知へと繋がっていきました」

熱意を胸に、1990年に編集会社エディットオフィス・クリケット(現クリケット)を設立した。明朗な設立経緯だが、「自ら企業のトップとして、納得できる仕事を行うための環境を創り出す」と決断するまでには、やはり苦悩もあったのではないだろうか。そう問うと、「本を作るのは楽しいという体験はしてきているから。すんなりと」

野並さんは当然の帰結のように、さらりと語った。

4年で休刊─失意の最中、新たな環境を楽しむ

順調な滑り出しに思えたが、長くは続かなかった。季刊高知は創刊から4年後の17号で休刊となる。採算が合わなかったのだ。

「その時は、少し借金があったんです。『もう無理に続けるよりも、一旦立ち止まろう』って感じですかね。悲しかったですけどね。凄く悲しかったです」

仕事に困ることは無かった。これまで築いてきた縁を活かし、県民文化ホールやコンベンション協会で勤めた。県民文化ホールでは劇団のチケットを販売したり、歌舞伎の公演準備に勤しんだり。「環境に合わせて、楽しくできる。僕は、そういうのはできる気がするんですよ」。失意の最中、知らないことばかりの日々を楽しんだ。

「借金を絶対せんとって」

休刊から10年後の2005年、再起の日が訪れる。

東京に転居し、結婚から1年が経つころ、パートナーの由美さんに季刊高知の復刊を持ちかけた。復刊するには、今の職を辞め、高知に戻ることになる。独断で決められることではない。

「高知を元気にするマガジン」季刊高知の復刊号。表紙を見るだけで多彩な特集が組まれていることが分かる

復刊に際し、最も懸念したのは印刷コスト。そのため野並さんは、事前に弘文印刷(高知市与力町)に相談をしていた。

共同出版での発刊、季刊高知の広告枠の一部を弘文印刷が使用するなど、さまざま定めたうえで、復刊へと進むことが出来た。

そして夫妻での帰高が決まったが、その際に、由美さんと約束事を取り決めた。

「『借金を絶対せんとって』って。それはそうですよね」

とはいえ会社経営は楽ではない。決心して臨んでも、そう簡単に好転には至らない。

「1〜2年は資金が減るばかりで、『ウッ』てなっていました」

踏ん張り続けて3年目、遂に仕事が入り始める。

「3年目から、名前で仕事が入ってくるようになったんです。おかげで何とか今も続いています」

復刊に際し「季刊高知の売り上げをあてにしない」と決めていた野並さん。「季刊高知の売り上げでは僕の人件費も出ないくらい」とのことで、その分を他の仕事で賄っているそうだ。

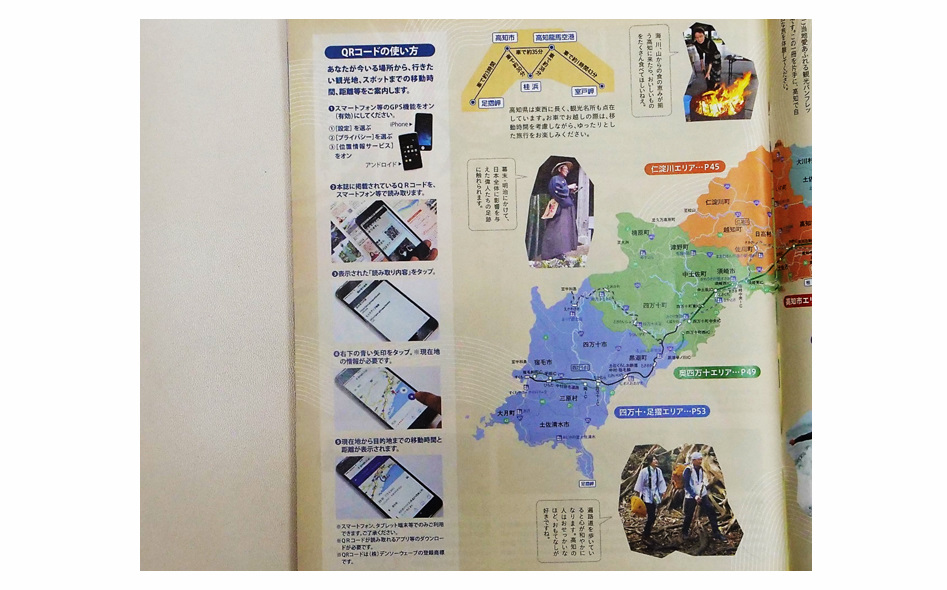

請け負っている仕事は様々で、高知県から依頼された観光調査や、各市町村のパンフレットなどが挙げられる。

クリケット社が制作した高知県観光パンフレット「こうちじん」(高知県観光コンベンション協会発行)より。各観光地の紹介に添えられたQRコードを読み取ることで、そのエリアまでの距離や時間が分かるようになっている。この仕組みはクリケット社のアイデアによるものだ

パートナーとの約束を胸に、紡がれてきたクリケット社の歴史。当然ながら、野並さんにとって、由美さんはかけがえのない存在だ。

「結局は、なんだかんだ言っても妻が一番偉いと僕は思っていて。季刊高知を復刊するときも、今も一緒にデザインをやってくれて。近いところでずっと一緒に仕事をしているので、感謝しかないですね」。野並さんは取材の中で何度も、由美さんへの感謝を語っていた。

リストラするなら会社を潰す

現在の株式会社クリケットのスタッフ数は6人。一からじっくり人材を育てる社風から、ベテラン社員が多くを占める。これまでに退職した人は2人のみ(パート等は除く)。それも円満な退職とのことで、安定し成熟した社内環境が形成されていることが分かる。早期退職が話題になっている昨今で、少ない人員で安定して経営できていることに驚いた。

「そうですね。ありがたいことです。やっぱり、会社の力はそこだと思っていて。人がいないと仕事にならないですし。社員みんなに感謝しながら、長く勤めてもらいたいって思っています」

スタッフのデスク。沢山の資料と共に、壁に向かって整然と並ぶ姿に、自然とこちらの背筋も伸びる

そしてもう一つ、経営に関する由美さんとの約束がある。

「『誰か一人リストラしようか』っていうぐらいやったら、会社をやめようと思っているんですね。一人を辞めさせることによって、そんな会社が少し生き延びたとしても意味がないので」

経営苦難で人を切るくらいなら、会社自体を畳むという意思。社員への信頼と経営者としての責任が滲み出る。

抱いた違和感、安定を望む若者

23歳で編集長になった後、納得のいく仕事がしたいと会社を立ち上げ、今も活躍を続けている野並さん。「仕事自体が楽しいんです」と明るく語る姿から、眩しさと、こちらとの僅かなズレを認知した。

ズレというのは仕事への向き合い方であり、職選びの考え方だ。筆者の世代からは、安定した職を目指すことが最善で当然という風潮を感じる。就活サイトの調査結果でもその傾向が見られるようだが、実際に筆者が耳にしたのは「興味のある分野はあるけれど、いざ就職するなら公務員が第一志望」という考えだ。筆者自身、興味の芽を覆い隠すほど長大な「安定」が頭から離れない。

対して野並さんからは、取材を進めるほどに「やりたいことをやる」という姿勢が見えてくる。いったいどうしてその決断が出来たのだろうか。

「そうですね……」。人生相談にも近い質問に対し、野並さんは一拍置いたあと、ニヤリと笑った。

「覚悟だと思うんですよね」

やりたいこと、やったほうが絶対いい

「自分がやりたい仕事が出来るって、本当に恵まれていると思うんですよ。そのためには、人には見えない努力を積んで、きちっと丁寧な仕事をやっていく。僕は自分を仕事が出来る人間だとは思っていないので、だからその分、誠実なことはしたいと思っているんです」

誠実とは何か。何より、仕事相手に感謝すること。そして、服装や言葉遣いに気をつけ、締切や納期を守ること。

「内容に納得がいかないところが出てきても、納期の方が優先っていう部分があるじゃないですか。そんなことは大事に思っていますね。それと、『シティ情報こうち』に入ったときに『取材をさせていただく立場で行きなさい』っていうのは唯一編集長に教えられたんですね。もうその通りだと思って。こちらの都合で記事を書かせてもらっているっていうのは、すごく意識して対応しています。言葉使いも極力気をつける。うちのスタッフにもそこだけはね、言います」

過去の教えが今の姿勢の源流。仕事相手に誠実に接することが、やりたいことの継続に繋がっている。

「たまに若い人の前で話をする機会もあるんですけど、もうそんな会社員するより自分でやった方がえいがじゃないかっていつも思いますよ」

「だってそっちの方が絶対楽しいでしょって」。目の前の若者に言い含めるように、堰を切ったように言葉を紡ぐ。

「多分、公務員も相当楽しい仕事だと思うんですけどね、でも、安定のために望まない仕事を選ぶくらいなら、やっぱりやりたい道を進んだ方が絶対いい。何を言いたいかっていうと、どんな環境でもどんな仕事でも、自分が『楽しかった、楽しい』という気持ちを持っていれば、色んな良いアプローチが出来るんじゃないかなって。僕はそう思っているんです」

楽しい=ラクではない。将来を考える際、「安定」と「楽しい」職を天秤にかけたとして、決して「楽しい」側に振り切れることはないだろう。そう自認しているものの、それでも野並さんの話は的確で、今まで当然だと思っていた価値観がぐらりと傾き、そこから新たな道が見えた感覚だった。

こちらの動揺と高揚を見破ったのだろう。野並さんは穏やかな笑みで、断定する。

「可能性がありますからね。若い人は」

「経営者的な部分で言うたら、もちろん社員の給料も払わないかんし、会社も運営するっていうのはちょっとありますけど、それ以外で考えればもう凄く楽しいですよ」。

これまでの苦難も、思い返せば「もう全然楽しいです」。噛みしめるように、鷹揚に頷いた。

取材を終えて

野並さんには、季刊高知だけに止まらず、自身の経歴や会社の理念、更には将来に悩む人へのアドバイスまで、多くの事柄に答えていただいた。その誠実な言葉のひとつひとつを、どれも取りこぼしたくない思いでこの記事を書いた。

最新号である98号は9月25日(木)発売予定。表紙に描かれた大きなモンブランが目印だ。

100号を目前にした季刊高知。今後も目が離せない。