1970(昭和45)年8月21日の台風10号(土佐湾台風)は高知市に未曽有の水害を引き起こした。原因の一端は工業振興策だった。国県が推し進めた浦戸湾の埋め立てと、県市が誘致した高知パルプ工業。高潮とヘドロが高知市民を水攻めにした。(依光隆明)

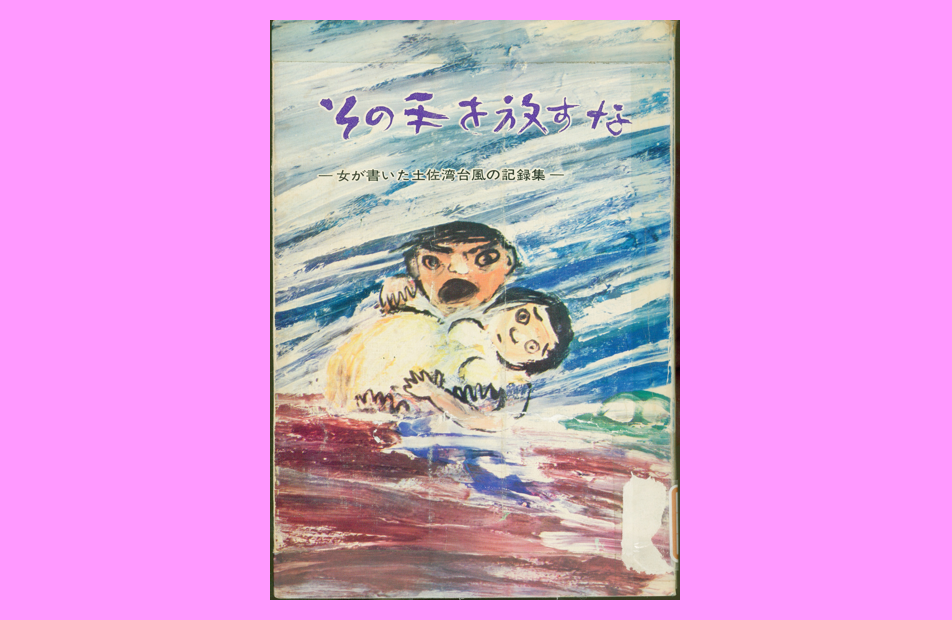

高知市の女性61人が書きあげた『その手を放すな――女が書いた土佐湾台風の記録集』。表紙のイラストと題字は高知市出身の絵本作家、田島征三さんが担った

「無力な主婦の身も顧みず…」

台風から3年後の1973年に1冊の本が自費出版された。題名は『その手を放すな――女が書いた土佐湾台風の記録集』(「その手を放すな」出版委員会編)。発行代表者の古沢和子さんは「はじめに」でこう書いている。

〈これは高知市に住む女の人たちが、一九七〇年の‟土佐湾台風“二年後に、当時を思い出して書いた台風の体験集である。書かれてあるひとつひとつは、役所の報告書にも新聞の記事にも載らない、小さな出来事だが、それがほんとうの庶民の暮らしというものではないだろうか、と思う。「天災は忘れたころにやってくる」とは、高知県出身の寺田寅彦先生のお言葉である。私たち被災者は、軒先まで泥につかった。いうにいえないその苦しみは、月日と共にサラサラと忘れられてしまっていいものだろうか。警告に耳を傾け、失敗を繰り返さないよう、小さなことでもみんなで努力していくことが、大きくは、人類の進歩につながるのではないだろうか。まずそれには、私たち被災者の手で、事実を記録してみてはどうか。そんなことを考えて、一九七二年五月、無力な主婦の身も顧みず、私は市内の女性に呼びかけた。それに応えてくれた仲間の手で集めた、六十篇の作文がこれである。たくさんの中から、すぐれたものだけを選んだのではない。手紙を書くのもおっくうな、原稿用紙などには一生縁のない女の人たちが、鉛筆なめなめつづったのが大半である〉

日付は1973年7月1日。ヘドロの水攻めの中、死をも覚悟した女性61人の肉声がこの本にはぎっしりと詰まっている。古沢さんと執筆者の女性たちに敬意を表し、その中の5人の作文を、それぞれ一部分だけ紹介する。冒頭は本のタイトルにもなった刈谷伸子さんの「その手を放すな!」。刈谷さんはこの本の完成を見ることなく、水害で命拾いしたお姑さんとともに亡くなられたことが追記されている。年齢はすべて被災当時。

現在の五台山地区(右下の集落)。1970年8月、浦戸湾(写真上方)の高潮によって横を流れる下田川に海水が逆流、大規模な氾濫を起こした=Google Earthより

「その手を放すな!」 高知市五台山東倉谷、刈谷伸子(62)

昭和四十五年八月二十一日朝八時半すぎ、いつもの通り朝食の後始末をしてふり返ったとたん、あ‼とびっくり仰天。

「こりゃ大変だッ!おばあちゃん、大水じゃ、はや畳へくる。おおごと、おおごと、どうしよう、はよう一番大切なものを包んで持たにゃいかん」

私の家は九十近い姑と六十二歳の後家の嫁である私と、二人の世帯である。姑は十余年前に遭った交通事故から歩くことができず、這い回る状態で、それに合わせての生活で、毎朝食はほとんど八時十五分からのテレビドラマを見ながらということになる。

今朝もそれまでの天気予報はよく聞いているつもりだ。とくに年寄りはお天気をいつも案じるくせがあるのに、それが大して心配なほどの予報ではなかった。だのに、あッという間の大水に、息をのんでぼう然自失。何から手をつけてよいやら、考える間もない。水は見る見るうちに魔物のようにはいりこむ。畳はつぎつぎと浮く。足の立たぬおばあさんをどうしよう。心はせくが思うように手が運ばない。息子に嫁をもらうとき、やっと作った着物。これだけは濡らしたくない。姑もごぞごぞしながら、自分の貯金通帳や戦死した息子の恩給証書など、手さげ袋に入れて持った。

だんだんお腰が濡れるからと、まず机の上にすわらせたが、机もひょきひょき浮いてなかなか中心がとれないまともにすわることは至難のわざである。ついに浮いた畳にのってどんどん上がる水位と共に柱につかまったまま上へ上へゆく。お腰がぼったり濡れて冷たいという。何とかして姑だけでも安定した濡れないところへすわらせたいと思うが、今はもうどんどん増してくる水はふすまの上の端までかくれそうになった。

手はわずかに出ている上の敷居をしっかりとつかみ、足で浮いている畳を引きよせ、二枚重ねてやれば、姑のお腰も濡れずに乗っていられるだろうと、一生けんめい水の中で足だけの操作でやってみるが、長いことかかって苦心の末やっとうまいこと重なるかと思うと、ポコッと向うへ飛びにげる。ついに徒労に終わった。

畳が動くたびに姑の乗った畳がスッと中心を失いかけると、すぐにげようとする。落ちたらそれこそ大変だ。急いで中心へと重い姑の腰をずり上げ平均をとってやらねばならない。こんなことなら水泳のけいこをしておけばよかったと思う。

水はなかなかひきそうにない。今日はたしか二時ごろが干潮ということだったのに、引き目が見えない。外は強い風雨。

どこからか看板が飛んでくる。板もくる。はしごが流れてくる。トタンが流れる。前の家の風呂場もぽんとはがれて飛んだ。風呂桶もついたまま流れる。犬小屋もくる。ちょうどうちの築山のところが水や風の通路になっているのか集まってくるわ、くるわ。

何とかしなくては。ゆれ動く一枚の畳に乗っている姑は、片手で上の敷居につかまって、今朝の九時から五時間余りも爪を立てているので、いかにも辛抱できない限界にきたようだ。でも今ここで姑に弱られたら死んでしまう。

「何をいいよるぞね、その手を放してたまるか。落ちたら最後もう私はよう挙げんぞね。その手はどうしても放したらいかん。この大水の中で死んでも焼場へも持って行かれん、お葬式も出せん、誰も拝みにきてくれる人もおらん、しっかりしてよ」

と叱るようにいったものの、内心、三時頃の干潮に望みをかけていたのに引き目が大して見えない。このうえに夜になって満潮時になったら、いよいよ飢えと寒さで死ぬかも知れない。今のうちに早やく何とか助けてもらいたいと思い南の窓の方へやっと移動した。三十センチほどの欄間より首をだして、満身の力を声に向うの家の窓へ、

「助けてェ、助けてェ」

叫んでみたが、強い風にかき消され、横なぐりの雨が顔にたたきつけるだけ。

でも何とか日が暮れないうちにじっとすわれるところへ落ちつかせたい。ただでさえ冷え性の姑が五時間余りも水につかったままだ。なんぼか寒かろう。このまま夜になっては体がもつまい。

いつか見たドラマで、何もない冬の山小屋で暖をとるのに、せめて二人の膚をふれ合い、凍死するのを防いだ、との話を思い出し、着換えの着物もない今、せめて空いた手で一生けん命姑の背中をこすった。

そのうち雨もやみ、少し明るさもでた。潮も少し減り、へいの上部が見えだした。やれやれとほっとして、何とかこの間に安全なところへにげ出すすべはないか、と考えているとき、かすかに人声を耳にした。うれしかった。夢中で割れた窓から首を出し、声の主はどこかと見回した。いた、いた、斜向いの二階建ての主人橋本さんが真向いの清岡さんと二階どうしで話している。私はこの期をのがしてはならじと、

「橋本さん、すみませんがおばあちゃんだけでも助けてください」

と大声で叫んだ。橋本さんはさっそく清岡さんに伝え、

「まァ、あんたらあは家の中におったかね、よし今いくから待っていなさいよ」

と直ぐ大きなタライに乗ってこられたが、そのうち中古の十石舟に乗ってきてくださった町内の方が、へいの上から窓へ舟を乗り入れ、やっと姑をつみこんだ。私は、そのまま清岡さんの二階の軒から這い上がり助けられた。

濡れねずみのような着物を屋根の上で脱ぎすて、肌着から男物の浴衣までいっさい借着して、やっと乾いた畳の上にくつろぐことができた。

近隣の者十人くらいが額をよせ合って、これからの起居について話し合った。隣部落の高台の家に二軒に分かれてお世話になることになった。暖かい炊き出しのご飯、おいしいチリメン雑魚、色よい漬物をご馳走になったときは、ほんとに人の情の暖かさをしみじみと胸に、ただただ感涙にむせんだ。

そして、その夜は手足を伸ばして、ゆっくりとやすんだ。

台風翌日、1970年8月22日の高知新聞夕刊」。水に沈んだ街を写し取っている

「台風十号、私の場合」 高知市丸池町、山崎輝子(56)

昭和四十五年八月二十一日、私はこの日のことを今後どんなことがあろうとも決して生涯忘れないだろう。あのいまわしい台風十号が高知県を襲った日だ。その台風が大型なことは、夜通し放送されるまでもなく、家屋をゆるがす音の物凄さでも分かっていたが、心配だったのは家屋の痛むことで、まさか、浦戸湾の埋立てが原因で、満潮時と雨量とが重なり、堤防が決壊してヘドロまじりの海水が氾濫しようとは、夢にも思わなかった。それでも歩行不能で独身の私は、夜通しテレビにかじりついて台風情報を見つづけた。

朝の五時頃だったか、停電したので、今度はトランジスターラジオで聞き、もうぼつぼつ高知を通過するという段になって、急に徹夜の疲れが出て、つい、ウトウトし始めたのである。何時頃だったか、だれかが玄関の戸を叩くような物音に目を覚した。「山崎さん」と呼ぶ声がしたように思う。何だか異様な感じに目を覚まして起きて見ると、これはいかに‼ 畳の上まで水がきており、人形戸棚は傾いて片方の畳が持ち上がり、すべての畳が斜めに浮いていた。まずこれに仰天した。とたんに「これは大変だ」と思い、急ぎラジオを人形棚の上にあげ、敷布団を濡らしたくないと畳みかけたところ、早くも敷布団は濡れていた。この驚きと恐怖に、私は急に金縛りにでもあったように全身が硬直して、四畳半の畳ごと浮き、沈みしながらしばらく呆然としていた。

つぎに私は、すぐに四畳半の窓を開けるのももどかしく外を見ると、アッと息を呑んだ。そこには見慣れた通路はなく、一面の海。風雨は激しくうなりをあげ、猫の子一匹いない。まるで無人の島か、死せる町のようだった。私はこの数分、かつて一度も覚えたことのない孤独をヒシヒシと感じ、歩けない身の哀れな運命を、この時ほど身に染みて知ったことはなかった。私の全神経は恐怖におののきつづけ、吹き込む風雨と浸水に全身濡れながら、思わず叫ばずにはいられなかった。

「助けて‼助けて‼助けて!」

と。叫ぶ間も水はグングンふえ続け、ふだんから細い声なのが、風雨にさえぎられて哀れなくらい弱々しい声だった。とても誰にも聞えまいと思った。一心に耳を澄ました。ついに水は私の首まできた。と、その瞬間である。誰かが窓のほうへ近づいてくる気配がした。何と近所の佐竹茂さんだった。カッパを着ておられたように思う。窓にきてくれて「サア、負ぶいましょう」といって下さった・その救い主が、向い側の道路をへだてた佐竹さんであろうとは想像したこともなかったので、佐竹さんが私を両手を窓越しに抱え出してくれた時、その嬉しさと感謝の念はとうてい筆舌に尽せぬものがあった。とにかく「助かった」という嬉しさと、佐竹さんへの感謝の念でいっぱいで、佐竹さんのお顔はその時の私には仏様に見えた。

私は頭から水滴を垂らしながら、心の底から佐竹さんへお礼を述べた。そして満潮が朝だったことや救い主をよこして下さったのは、仏天のご加護だと思った。また母のご守護とも思った。私はしばらく車庫の片隅の暗がりに置かれたが、私のいた場所はたちまち水たまりができてしまった。

そのうちにある老人が私に

「自動車の中へお入んなさい」

と勧めてくれたので、その人の娘さんのお世話で車中へ入れて頂いた。お名前をたずねたが、遠慮しておっしゃらない。でも住所だけは分かった。

そのうちに発熱してきたらしく、私の左胸部が疼き出してきた。困ったな、肺炎にでもなったらおしまいだけど、と思ったが、お薬もなし医師もおらず、全市が水に浸ってるのだからどうしょうもなかった。気力で乗り切る他はなかったので、

「二宮さんにパンツとシャツを借りてきて下さらない」

と娘さんにお願いすると、すぐ快く行って下さって、間もなく肌着類とタオル寝巻を借りてきて下さった。これらに着替えたらやっと悪寒から解放されて人心地がついた。

車庫の中の人々は話し疲れ、少し静かになった。ただ私だけが疲労困憊し、くたくたに衰弱し、打ちのめされている格好だったが、でも神経は緊張して張り詰めた絃のようであった。この頃になってもサイレン一つ鳴らさない市に対して、猛然と腹が立っていた。無性に誰か気心の知れた人に会いたかった。もう夕方の四時半頃だった。その薄暮の中に、清水さんの入ってくるのを見出した時の喜びといったら……。まったく飛びつきたいほどの懐かしさ、嬉しさだった。彼女は堰を切った水のように喋り出した。夫と綱に掴まり、水に引き戻されながら逃げた。ガス会社の二階にはもう沢山の人たちが避難していた。それらの人に「山崎さんはどうなっただろうか」と聞き回り、夕方ようやく「誰れかに助けられたようだ」と聞き安心した。そう彼女は喋ったが、私はその顔や話しぶりを見るだけで、もう十分幸せだった。

現在の高知市弥生町(写真下の中央付近)から浦戸湾方向を見る。1970年8月、写真左下を流れる江ノ口川が氾濫し、黒いヘドロの水を高知市街に吐き出した=Google Earth

「八月台風十号」 高知市弥生町、西山初子(34)

朝七時過ぎより一段と荒い風雨。南に面した玄関の戸が吹き飛ぶおそれがあるため、長男と祖母が力いっぱい両手で押えているとき、北側の二部屋の天井からザンザン雨が漏り出した。畳を一枚一枚南部屋に重ね始めたと同時に、長男が

「新聞、新聞。靴を上げんと土間に水が来だした」

もうどうすることもできない。長男のパンツや祖母のスカートがぬれだした。みるみるうちに畳を持ち上げ始めた。さあますます大変なことになった。まず第一に仏様の位牌と権利書など大切な書類をかかえて、物置になっている一部屋の二階へはい上がった。

長男が運んできたタンスの引き出し六枚、次男が運んできた二人のランドセル、祖母が持ってきたタオルケットと掃除器を、やっと積みあげた。もっと何か助けようと下に降りたが、もう階段の四枚目までぴったりの汚水。家自体が古い平屋なので、根太まではずれて、敷板があちこちに浮き始めた。

小学二年生の次男は

「おかあさん、おかあさん。こけなよ、こけなよ。おかあさん」

と泣くばかり。小学五年の長男は、主人がいないと感心するほど動いてくれた。風呂場のふたの上に洗濯機をかかえあげてくれたが、すでにザァーザァー。ステレオをあきらめて土台にし、今年春買ったカラーテレビも水の中から上げた。もしかしたら助かるかも、と欲深くやってみたがザアザアでどれもこれも駄目。書棚はぎっしりつまった本がふやけて今にも破裂しそう。畳の部屋よりもひくい炊事場はまた見事なこと。茶筒も味の素のかんも、買い物かごに入ったままの食料品も浮いている。朝炊いたご飯へもドス黒い水がいっぱいで飯粒が見えない。

主人は、家の外回りの整理や、江の口川の堤防にある石段にせきをしに行って、まだ帰っていない。妙に心配で外を見ると、納屋の戸棚の上に避難していた猫をつれ、もう何もかもあきらめたようで、手を振って力なく帰ってきている。反対側の堤防を見ると、せきをしている江の口川からザブザブとヘドロ水が越してきている。公害で有名な川の堤から、こうなれば手の打ちようがない。

何もかもあきらめたが、困ったことがある。きたなくぬれた下着を着かえるのに、引き出してきたものは、子供のものばかり。仕方なく子供のを借りた。恥も何もあったものじゃない。ただ五人が無事で、せまい物置きでも二階があったことが、どれほどうれしかったことか。みんながやれやれと落ち着いた時、戦死している父やご先祖の方に、ただ命と、これ以上の災害が起こらないようにと願った。

私は子供たちに話した。小学四年生のとき空襲があり、ふとんを頭にかぶり、しょうい弾の落ちる中を、左右消しながら、農業用水路の水の中を歩き、北へ北へと逃げた。私が六歳のとき父が出征して以来、私の母は、中風の祖母と、気むずかしい老いた祖父と私を相手に、焼け残りの家を修理し、食べる物のなかった当時のこと。そのあくる年、長男と同じ五年。南海地震で家がペッシャンコ。

赤ガネでとめた頑丈な昔のちょうダンスに、はりが斜めにかかって、その間を、中風の祖母をひきずって助け、私もはい出て九死に一生の難をのがれたこと。初めて聞く話に長男は、半信半疑で苦労をした祖母の顔をのぞいた。今の私は、母の苦労から見れば、何倍も何倍も軽いのだ。元気五十五歳の母と主人、二人の息子にささえられ、健康にのみ気をつけ頑張らなくっちゃあ。

「腹がへったネ。何か食べたいネ。水が飲みたいネ」

お互いに米粒一つ水一滴飲めず、蛇口の上まできている汚水を、にくらしく思いながら、早く水のひくのを願った。一晩中、水が飲みたい、としんどそうに言葉少なに泣く次男。どうすることもできず、不注意の母親の責任を感じ、心で詫びるのみ。青白い顔色が気になる。手足が少々熱いように感じる。長い長い一夜が明けた。

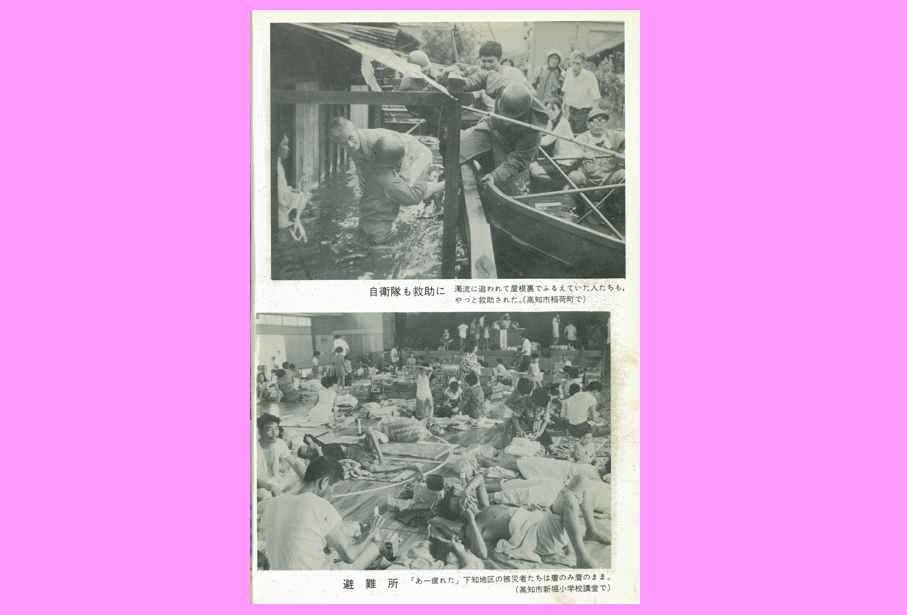

『その手を放すな』に載る写真。「あとがきにかえて」で、写真は高知新聞社が提供してくれたと記している

「長男夫婦の安否」 高知市五台山東倉谷、岡林昭子(44)

昨夜より「台風十号が九州方面より、四国に向かう公算が大である」とのラジオ、テレビの情報に、中学一年の秀夫は、一晩じゅうほとんど一睡もせずに、耳を傾けていたものでした。

「お父さん、きょうだけは家におって」

とすがりつく秀夫を振り切って、

「会社に大切な物をたくさん預かっているので、一応たしかめてからすぐ引き返す」

と無理に出勤してゆきました。主人は高知通運KKの発送部の係長をしているので、自分が行かないとみんなに指示することができず、荷物が濡れ、人に迷惑をかけると思ったのでしょう。どうか無事で帰りますようにと、祈りつつ見送ったことでした。

それから十分くらいたったでしょうか、突然電話がかかってきて、

「団地がどんどん浸水しているが大丈夫か」

隣家の清岡さんの叫ぶような声が、受話器から伝わってきました。私は振り返りました。玄関の戸の間から、その時すでに音を立てて水が流れ込んできていました。

私は目についたふとんをひとつかみ、階段の途中から二階へ投げ上げ、つぎにたんすの一番下を引き出し、これも二階へ、何から先にという判断はまったくつかなく、ただもう無我夢中で、階段をころげるように上下しました。

後方に山があり、他の三方は土手と下田川の堤防に囲まれている私たちの団地は、台風の上陸時刻がちょうど満潮時と重なる悪条件のため、たちまち泥海と化してしまいました。このとき、床上二メートル十センチの水位の中に呑みこまれてしまったのです。

ふとわれに帰り、今出勤していった主人が急に心配になりました。この水の中を無事会社までいけただろうか、無事に勤めを果たして、帰ってきて、と祈らずにはいられませんでした。

すでに二階の雨戸は飛ばされ、窓から外を見ると、下はもう一面の水の世界で、どこの家も一階は完全に水面下に沈んでおり、前方の堤防を越した水が、まるで牙をむいて襲いかかってくるかのように、白いしぶきを立てて荒れ狂っています。二階から、二百メートル西側にある長男夫婦の平屋を見たとき、驚きと不安で息が詰まる思いでした。新築してまだ三ヵ月にもならない家は、完全に水没し、灰色の屋根瓦だけがやっと水面に浮かんでいました。アッという間の浸水で、長男たちは逃げ場を失い、家の中に閉じ込められているのではなかろうか、あの屋根を越える水の中で、二人はどうしているだろうか、やっと一人前に成人したわが子よ、どうか新妻とともに生きていておくれ、もう家はどうなってもいい、どうか二人だけは無事でいておくれ、私は心の中で神に念じて手を合わせました。

どのくらい長男の家をみつめていたでしょうか。屋根の上に白い物を着た人影が見えました。アッ‼ 長男の宏です。強い風に飛ばされまいと、必死の思いで煉瓦にしがみついている長男の姿でした。それにもまして姿の見えない嫁のことが気がかりです。来年早々には初孫が生まれる予定の、私にはかわいくて大事な若い嫁なのです。新たな不安が胸をしめつけます。すぐ駆けつけて何とかしてやらねばと、気はあせるばかりですが、どうすることもできません。

そのとき、いつのまに現われたのでしょう。一隻の小舟が風に揺られながら、長男の家の方面へ近づいてゆくのが見えました。どこのお方かは存じませんが、この危険な中を、命がけで救助してくださるその男の人に、感謝の念でただ頭がさがるほどでした。やがて小舟は長男のいる家の裏側に、たどり着いたらしく、こちらからは見えなくなり、長男の姿も屋根から消えました。どうしたのだろう。ともにそばで見守っていた秀夫も

「お母さん、お姉さんはひょっとして死んじゃあせんろうかねえ」

と心配していると、その小舟が二人を乗せて現われ、小舟の中に長男に抱えられるようにした嫁の姿を見たとき、今まで張り詰めていた気持が、一度に体から抜けて、その場に思わずひざをついてしまいました。

浦戸湾と高知市街。高潮で湾の水位が上がれば海の水が各河川に逆流する。水害の危険は宿命だ=Google Earthより

「泥にまみれた嫁入り衣装」 高知市五台山、森本実喜恵(27)

そう、この朝もふだんと変わりなく、私たち姉妹は出勤前の一、二分を争っておりましたし、祖父母や母は朝の仕事に取りかかっておりました。さて出かけようと、レインコートをさげてガラス戸越しに外を見ますと、土間まで水が入ってきはじめているのです。私はただびっくりして、

「おばあちゃん、水がきた!」

と大声で叫びました。家の者たちも私のただならぬ声に驚き、集まって、

「早う畳を上げんといかん」

と祖母も妹たちと畳を上げ、ふすまや障子をその上に積み上げました。八十歳になる祖父母の経験から、

「今まで水がきてもせいぜい床下じゃったきに、まあ用心して畳だけでも上げたらええろう」

とのことでした。

それから五分、いえ十分たったでしょうか。表の間の六畳の畳をやっと上げたところへ、祖父が、「早う逃げんと命が危ない、二階にでも上らんといかん」

と言い終わるや否や、四畳半のタンスがドンと音をたてて天井に突き当たりました。と、あの重い畳がプカプカと浮き出してしまいました。もう水は凄い音をたてて流れ込んできます。水の勢いが強いので一人で立っていられない状態で、みんなで手をつなぎあい、取るものも取りあえず、肩までつかりながら二階へ避難しました。水は一向に衰える様子もなく、階段の一段一段が見えなくなります。私達ははしご段のところで水をにらみつけるばかり、最後の段にあと三センチに迫りました。ついに祖母が、

「もうここにいては命が危ない。泳げる者だけでも逃げるかよ」

と、いいましたが、この嵐の中どうやって逃げられましょう。いっそだめならみんな一緒の方がいい、と覚悟をきめました。いろいろなことが頭の中を走馬灯のように駆けめぐり、涙がこぼれて仕方ありません。この秋には長かった独身時代に終止符を打って、第二の人生への門出が待っていたのに……。運命なんてなんと皮肉なものでしょう。心待ちにして色々と嫁入仕度も準備していたのに。

それからどれだけの時間がたったでしょう。ずいぶん長いようにも思われますし、一時間だったかも分かりません。

「命だけは助かったね」

「まあ、よかった、よかった」

「これが夜なら水に流されていたろう」

それぞれの声が出るようになりました。

翌日の昼前から少しずつ水が引き始め、階段が一つずつ現われてきました。でも半分からは一向に引きません。水が引き始めたのは三日目からでした。水がすねまで引いたので階下へ降りてみて、ただぼう然とするばかり。いいようのない荒れ方でした。結婚を秋にひかえて準備した道具や衣装はどんなになっているだろう。訪問着、つけ下げ、小紋は、大島は、つむぎは、あのどんすの帯は、京都からわざわざ買ってきたあの着物は、あの袋帯は、祖母が年老いた体にむち打って、一糸一糸自分の手で織ってくれた何枚もの着物は。もう気も狂わんばかりです。泥の中にひっくり返っているたんすをこわして出してみましたが、もう目もあてられません。

親もとを離れて遠く県外までいくので、恥かしくないだけの仕度はしなければ、また両親にとっても子供を結婚させるのは初めてなので、できる限りのことをしてくれていましたし、私はおばあちゃん子で育ってきましたので、祖母は祖母なりに力を入れて準備しておりました。体から血の気の引くのが感じられ、目の前がまっ暗になりました。

(つづく)