行政不服審査法に基づく高知県教育委員会の裁決に数々の疑問を見出したAさんは、2025年4月に本人訴訟(弁護士に頼まないこと)で県を訴えた。9月初旬、Aさんに県教委の被告準備書面が届いた。(依光隆明)

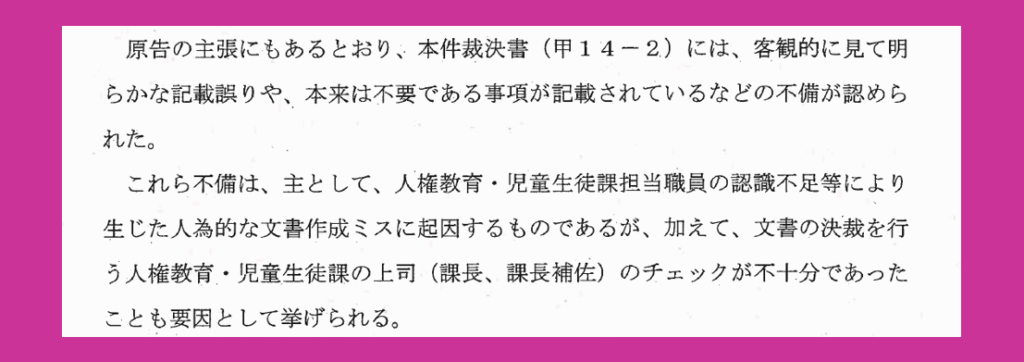

県教委の被告準備書面。「人為的な文書作成ミス」で更正前の裁決書に誤りや不備があったと書いている

認容?容認?棄却?

まずはおさらいを。県内に住むAさんは、県教育委員会に情報開示請求を行った。その結果(非開示処分)に納得できなかったため、2024年2月に行政不服審査法に基づく審査を請求する。非開示処分を下した「処分庁」は県教委だったが、非開示処分の是非を審査する「審査庁」も県教委だった。

通常、第三者機関(行政不服審査委員会)の答申に基づいて審査庁が裁決を出す。裁決は「却下」「棄却」「認容」のいずれかで、Aさんの請求に対する行政不服審査委員会の答申は「認容」。つまりAさんの請求が正しいと答申した。ところが答申に基づいて審査庁(県教委)が出した裁決書の主文は「認容」ではなく「容認」だった。これだけなら単純ミスの可能性もあるが、結論部分に載せた条文は「棄却」を表していた。意味するところが分からない、と思ったAさんは県教委に質問書を出す。県教委は誤りを認め、裁決書を更正した。Aさんに「裁決書の更正について」という通知が届いたのは2024年12月。ここで再びAさんは疑問を持つ。裁決書は裁判における判決文に等しい。単純な手直し(更正)でいいはずがない。元の裁決書を破棄して出し直すのが筋ではないか、と。一連の経緯に違法性を感じたAさんが取った手段が裁判だった。

2025年4月14日、Aさんは高知地方裁判所に民事訴訟を提訴した。被告は高知県で代表者は高知県教育委員会。その代表者を「教育長 今城純子」とした。請求するのは県教委が出した裁決の取り消しと、弁護士費用の被告負担。事件名は行政不服審査裁決取消請求事件で、損害賠償額は160万円。

被告準備書面の表紙。原告がAさんで、被告は県。関係書類の送達場所(被告側)は弁護士事務所

「訴訟に至る経緯」にこだわる

被告準備書面は8月29日付で、被告訴訟代理人の弁護士名と同指定代理人の5人の県教委職員名が連ねてある(教育政策課2人、人権教育・児童生徒課4人)。被告側(県教委)が求める判決は、「原告(Aさん)の請求を棄却する」と「訴訟費用は、原告の負担とする」。

一読して異様なのは、訴状にない「本件訴訟に至る経緯」を詳細に書き込んでいることだ。Aさんは「個人情報不存在決定処分」(非開示処分)以降の手続きについて訴状にしたのだが、県側は「なぜAさんが開示請求をしたか」に被告準備書面の紙幅を割いた。2年前の秋にAさんの子どもが通う学校でいじめ事件があったことから書き始め、学校側の措置に不満を持ったAさんが学校側文書の開示請求に至ったことまでを説明している。

どのような動機でAさんが開示請求したかは直接この訴訟に関係はない。非開示処分以降の行政不服審査手続きが論点だからだ。では訴状にない過去のいじめ事件から書き連ねた理由は何か。いじめ事件そのものの処置にAさんは今も納得していない。ということは、被告準備書面に書かれた県の見解にAさんは反論せざるを得なくなる可能性がある。そうなると当然、行政不服審査裁決取消請求事件の本質から外れてしまう。つまり、県教委から見ると微妙に論点をずらすことができる。

それからもう一つ、Aさんがそもそも県教委に不満を持っていたという印象付けを裁判官に与える狙いがあるかもしれない。なんでもかんでも行政に難癖つける、いわば「特定市民」だと印象付ければ県側は法廷での戦いを優位に進めることができる。しかもAさんは本人訴訟だから法廷戦術は素人だ、などと考えているとは思えないが、そこまで要らぬ想像をしてしまう。

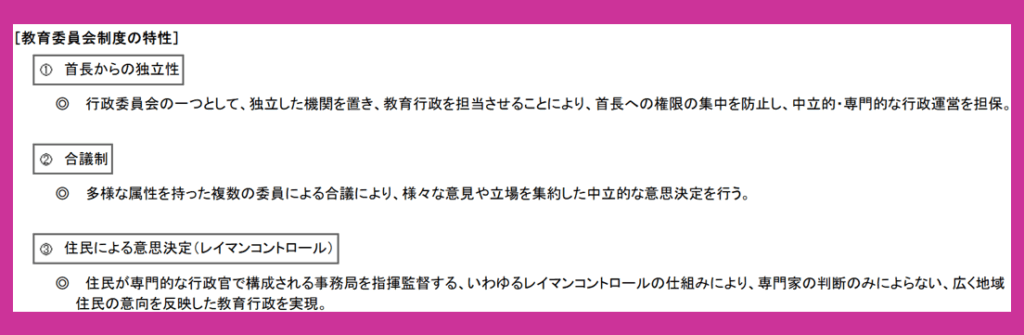

文部科学省のホームページから。レイマンコントロールを強調している

「教育長の専決処分は誤り」

訴状を読むと、Aさんがこの訴訟で明らかにしたい論点が幾つか見える。

その一つがレイマンコントロールだ。専門家ではない一般県民が意思決定や監督に関与して官僚制を抑制するという考え方で、その代表格が教育委員会だとされる。今回の場合は行政不服審査の「処分庁」と「審査庁」が同一で、合議制機関ゆえに審理員(公正な聞き取り役)を選ぶ必要もない。つまり、レイマンコントロールを前提に制度が構築されているのではないか。ところが今回の裁決は教育長が専決処分(教育委員会が本来決める案件の一部を、規程で定めた範囲で教育長が先に決め、あとで教育委員会に報告する手続き)で行っていた。教育委員会の会議を開く時間的余裕があるのになぜ専決処分なのか、とAさんは訴状に書いている。

その部分を取り出してみる。

〈教育委員会制度の基本理念は、レイマンコントロールである。これは、専門家の判断のみに頼らず、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現する仕組みである。裁判員制度と同じく、専門家だけでは偏った方向へ行きかねないという考え方に基づき、一般常識人たる国民の代表の意見が教育行政に反映される機会を大事にする制度である。ところが、本件裁決にかかる手続きについては、行政庁組織内部の訓令にすぎない事務専決規定により、高知県教育長が専決したのである。規則により教育委員会固有の権限とされた事務について教育委員の審議がなされず、規則の本質を骨抜きにする訓令によってレイマンコントロールの原則を離れて、実質的な事務の意思決定が高知県教育長に委ねられた状態と言える。このような、訓令の運用は、教育委員会制度の理念に反する瑕疵である〉

要するに、Aさんは教育長が専決処分したのは誤りだと主張する。教育委員会の理念を考えれば、教育委員全体の合議で裁決すべきであったと。

高知地方裁判所の建物(左)と高知県庁(右奥)=Google Earthより

「手続き通り。問題はない」

これに対し、被告準備書面で県教委側は「訓令による規程の制定は合法」を柱にした論理を展開している。教育委員会の訓令によって教育長に専決させる規程を定めたものであり、何ら問題はないと。規程の正しさについてはこう書く。

〈原告は、教育長が包括的に専決する訓令を運用することは教育委員会制度の理念に反する瑕疵である、などと主張するが、同規程は平成2年8月の定例教育委員会へ付議を行い議決を経て制定されたものであり、当該規程に基づいて行う教育長の専決行為は教育委員会制度の趣旨及び理念に沿った運用であるというべきであり、原告の上記主張も失当である〉

Aさんがレイマンコントロールの原則を基に「理念に反する」と主張するのに対し、教育委員会は形式上の正当性を強調した構図になる。訓令は法律で認められ、専決規程はその訓令によって作られた。だから規程に基づいて行った専決処分は教育委員会制度の趣旨に沿っている、と。

訴状も自分で書かなければならない本人訴訟のAさんと、県費(つまり税金)で有力弁護士を雇用できる県教委。アリと象の戦いのようなものだが、訴状と被告準備書面を見る限りでは一方的な戦いにはなっていない。そればかりではなく、むしろ教育委員会の方が苦しい主張を展開している。さらに言えば、にわかには信じられぬような、首をかしげざるを得ない主張すら見える。(続く)