News Kochiのメインライターの1人、西原博之さんが2024(令和6)年8月20日、松山市内の病院で亡くなった。64歳だった。愛媛新聞の現役時代から記者として活躍する一方、生物学者として四国の山々を主フィールドに駆け回った。記者としての仕事を愛し、酒を愛する趣味人でもあった。多くの後輩に慕われた。(依光隆明)

2024年7月のモンゴル調査。日本から4人で行った。右端が西原博之さん

少年時代から自然と親しむ

西原さんはNews Kochiの立ち上げ直後からメンバーに加わり、7カ月で16本の記事を寄せてくれた。その多くが山中に分け入って取材をした労作で、行動力は際立っていた。News Kochiに執筆する傍ら、7月3日から10日まで生物調査のためモンゴルを訪問。元気に帰国したものの、27日に外出先で倒れて意識不明のまま救急車で搬送された。原因は明確にならなかったが、医師の見立ては「感染症の増悪」とされている。意識不明の状態が続いたあと、2週間後には容体が安定。持ち直しつつあった8月19日に突然の脳出血が起こり、翌20日に亡くなった。8月11日には1年4カ月前に注文した黄色のスズキジムニーが納車されたばかり。ジムニーを注文したのも山を駆け巡るためで、荒道でもパンクしないためにタイヤは特注品だった。「崖から落ちたときに分かるように、せめて目立つ色にしてくれと家族で頼んで黄色にしてもらいました」と妻の正子さん。人一倍の視野と行動力を持っていただけに、周囲の人たちは一様に驚き、悲しみに沈んでいる。

西原さんは愛媛県北条市(現松山市)の専業農家に生まれた。家は小動物をたくさん飼っていて、「動物園」と呼ばれるほどだった。野山で遊び、動物と遊び、図鑑を買ってもらって自然への興味を膨らませるような少年時代だったらしい。10㌔以上の道を松山北高へ自転車通学し、大学受験も福岡市まで自転車で走った。ストレートで九州大学の生物学科に入り、チョウを始めとする昆虫を追う一方、山岳部に入って山に登る。卒論は「アゲハチョウの脳の後胚発生」。1985(昭和60)年、記者として愛媛新聞に入社した。

「海のといかけ」の第1回。1993年1月11日の1面に載った

瀬戸内の環境を問う「海のといかけ」

入社3年目で今治支局に赴任し、有機学校給食や織田が浜海浜埋立反対運動を取材する。1年で本社に戻ったあと、社会部の遊軍として水を得た魚のように飛び回った。中でも自然にかかわる企画は西原さんの独壇場だった。1993(平成5)年1月から愛媛新聞は「海のといかけ」という連載をスタートさせる。目の前に広がる瀬戸内海から環境問題を考えるという大型企画で、取材班の中心が西原さんだった。

西原さんが書いたであろう連載初回の前文は〈昨年六月、リオデジャネイロで開かれた史上最大の首脳会議、地球サミットは二十一世紀の地球環境保全へ向けたリオ宣言を採択した。地球的規模の環境意識の高まりは一方で、住民がそれぞれの地域の環境へ目を向ける重要さをも改めて指摘した〉と始まり、こう結ばれていた。〈「海」は環境の決算書とも言える。「伊予の海―西瀬戸」が問いかける問題点を点検し、地域の環境を考える〉。初回の素材は前年3月に起きたホオジロザメ被害の話だった。タイラギ貝を捕る潜水漁師がホオジロザメに襲われて亡くなった事件だ。身近に人食いザメがいるというセンセーショナルな話題に日本中が戦慄したときに、「海のといかけ」は〈汚染された瀬戸内海で絶滅状態にあったサメが復活したことによる被害〉という全く違う観点から記事を組み立てた。愛媛県民に新たな視点を提供することができたのは、西原さんの面目躍如だった。

乾杯。フィールド調査後だと思われる。酒も愛した

楽しかった支局時代

その後、支局長として赴任した東宇和支局は総勢1人だけの支局だった。局舎に一家4人で住んだのだが、さほど大きくないその局舎は訪れる人を驚かせた。1階の事務所も2階の住宅部分も、動物の剥製でいっぱいだったのだ。

いつ学んだのか、西原さんは剥製づくりが得意だった。それを知った地元の人が、車にはねられた動物を支局に持ってくるようになった。「剥製を作ることができるって言ったら地元の人が持ってくるようになったんですよ。朝玄関のドアを開けたら死んだ動物が置いてあったこともありました」と正子さん。道路で轢かれたタヌキ、イタチ、キツネ、ハクビシン。ムササビや爬虫類も剥製にした。その数、「40か50はあった」とか。博物館に行ったとき、西原さんの娘さんがぽつり。「お父さんのより下手やねえ」。西原さんは「骨格を分かってない人が作ったらそうなる」と答えた。

正子さんは振り返る。「確かに剥製づくりは上手だったですよ。博物館の中にいるみたいな感じで、4年間楽しかった。地元の人も面白がってくれました」

孫とにっこり。テーブルの上には愛する酒

理由もなく支社長から電話係に

東宇和支局から本社に戻ったのは2000(平成12)年。政治部を経て論説委員室で社説を書いた。環境省によるニホンカワウソ絶滅宣言への疑問など、環境問題に造詣の深い西原さんしか書けないような社説やコラムをたくさん残している。筆も速く、「愛媛新聞で最も原稿を書くスピードが速い」とも言われた。論説委員室副委員長から宇和島支社長となり、「次は編集局長」と見る人もいた。が、ここで信じられないことが起きる。通告された異動先は肩書なしの電話係。正確に表現すると、2017(平成29)年4月から本社読者部社員への異動を命じられた。ヒラ社員に降格されたうえ、いわば苦情電話係に就かされたのだ。よほどのブラック企業でもしないような人事を新聞社がしたことに社内も読者も驚いた。最も驚いたのは本人かもしれない。降格理由を会社は説明しないし、なにより本人に思い当たる理由が全くなかったからだ。のちに西原さんは「自分のことを怖がったのかなあ」と漏らしていた。権力欲は旺盛な半面、極端に能力の劣るトップが阿諛追従ゼロの西原さんを排除(というより抹殺)したかったという意味だろう。西原さんは物静かで無口であり、熱く批判を口にするタイプではない。空虚な経営者にとって、むしろそのようなタイプこそ怖い存在だったのかもしれない。西原さんは定年までの数年をそのポストで過ごす。

西原さん愛用の虫捕り網

「字が書ける喜びを実感」

定年で愛媛新聞を辞めた西原さんは、News Kochiが立ち上がりつつある2023(令和5)年年12月初旬にメンバーに加わった。12月20日、西原さんが送ってきたメールにはこう書かれている。〈News Kochiへのお誘いを受けてから、また字が書ける喜びを実感しております。感謝です〉。取材できる喜びをエネルギーに、精力的に記事を書いてくれた。News Kochiの最大の弱点は資金面で、取材費すら賄える態勢になっていない。一度西原さんに「ガソリン代だけでも払うようにしましょうか」と打診したことがある。返事は「書けるだけで満足です。心配しないでください」。現場に戻ってやりがいを実感していただけに、唐突な終焉に本人が最も戸惑っているかもしれない。妻の正子さんも「あと10年、15年は(昆虫採集の)網を振るつもりやったと思います」。網を振りながら、10年、15年は記者活動も続けていたに違いない。

西原さんが作った標本。これはチョウ

「幸せな一生だったと思います」

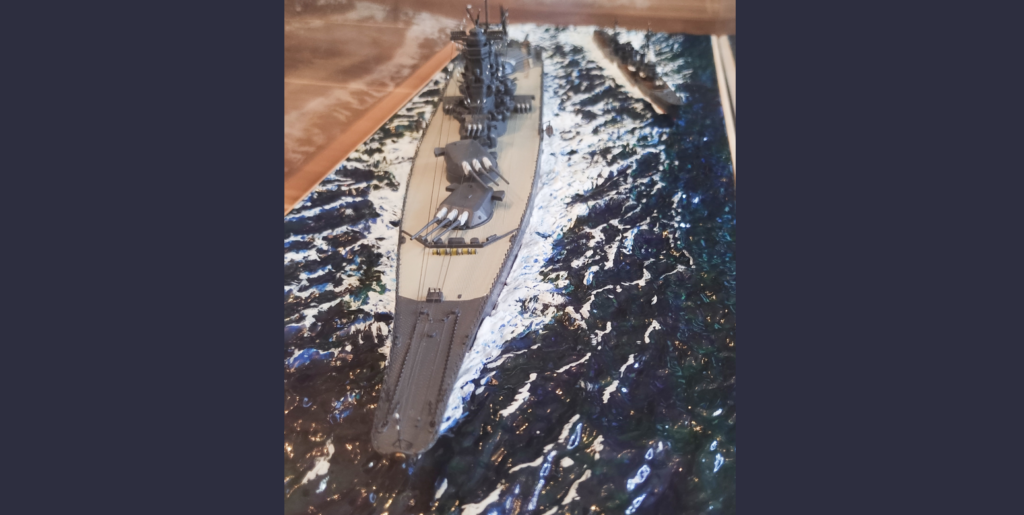

家庭では妻を愛し、子どもと孫を愛した。手先が器用で、増やし続けた昆虫標本は博物館に寄託できるほど。プラモデル作りも趣味で、何か月もかかってプラモデルやジオラマを作る一面もあった。主な作品は戦艦大和などの軍艦類。正子さんは「子どものときは右翼少年だったので、軍艦が好きだったようです」。老後に作る楽しみに、たくさんのプラモデルを買いためてもいた。器用さが料理にも向かったことがあって、一時はカレー作りにはまった。スパイスを買いそろえ、時間をかけ、「確かにおいしいけど、原価を計算したら1皿3000円くらいになるようなカレーやった」と娘さんが明かす。

今ごろは黄色のジムニーに乗り、四国の山々を取材で駆け巡っているはずだった。本人にとっても周囲にとっても突然の終末は残念としか言いようがない。しかし半面、最後まで西原さんらしく生き切ったという見方もできる。思い出を語ったあと、正子さんは遠くを見ながらこう言った。「本人は幸せな一生だったと思います」。合掌。

西原さんが作った旧日本海軍の戦艦ジオラマ。戦艦づくりも好きだった