戦後の闇市を起源とし、高知の文化として長年愛されてきた「おまちの屋台」が2024年3月で街から姿を消した。人々の憩いの場として、県内外から客が集まる様子はまさに高知のシンボルだったのだが…。高知市から退去を命じられ、多くの屋台は廃業に追い込まれた。そのような中で、人気屋台「松ちゃん」を営んでいた正木直之さん(60)は店舗に移って今も営業を続けている。高知にとって「屋台」とはどういった存在なのか。懸ける思いや存在意義を考える。(立命館大学3年、北山直生)=インターシップ研修生

店内で開店準備をする正木直之さん(高知市廿代町、2024年8月)

治安の悪化につながった?

2024年3月末まで「松ちゃん」は高知市の繁華街にある通称グリーンロードの中央分離帯部分に店を出していた。近くにあるビル1階の店舗で再オープンして数カ月たった真夏のある日、「松ちゃん」を訪れた。

店内には屋台をそのまま設置し、それが大きな存在感を放っている。営業状況について、正木さんは「ある程度お客さんは戻ってきて、落ち着きました。ただ、屋台のようにたくさんの人が入れるわけではありません」と話す。「屋台」と「店舗」では大きく異なる部分がある。屋台では決してなかった家賃の発生は店舗だからこそだ。そして何より、屋台ならではの「自由さ」が失われた。自由に入って、自由に出られる、それが魅力の一つだった。お客さんから「外で食べるというロケーションが大切だった」と言われることがある。屋台から見る景色や雰囲気を求め、多くの客が集まっていたのだ。

「屋台が無くなってから喧嘩が多くなったと聞きます」と正木さん。屋台の灯りが消えたグリーンロード周辺の様子は大きく変化した。屋台があれば人が集まる。闇夜でもそこだけは明るい空間だった。「営業しているときに当て逃げがあったんです。逃げた車のナンバーをお客さんが覚えていて、警察の人に教えたこともありました」。人が多いということは治安のよさにつながっていた。人通りがなくなると安心感も消える。屋台の消滅は街の活気を失わせただけではなく、治安の悪化につながったかもしれない。

店舗の「松ちゃん」に置かれている屋台の一部(2024年8月)

定点から街の推移を見続けた

「松ちゃん」の正木直之さんは20歳のころから屋台の世界へと足を踏み入れた。北海道の旭川と札幌の間に位置する岩見沢市の出身。結婚をきっかけに、婿養子となって高知にやってきた。当時は屋台で20歳から働く人はあまりいなかったが、色々な仕事を経験しながらも、22歳ごろには屋台の仕事に没頭していく。やがて先代から店を引き継ぎ、25年ほど前からグリーンロードで「松ちゃん」を営むようになった。当時のグリーンロードについて、「あの当時はお店ももっと多かったし、何より活気がありました。人混みも多くて、ここ数年の様子とはまったく違った」と振り返る。少子高齢化やコロナ禍を経て、変化する高知の街をあの場所から見続けてきた。

酒国土佐、その土台を屋台は支えてきた。「屋台には高知の観光名所としての責任があったんです。テレビなどで取り上げられるわけですから、責任を感じていました」。高知における屋台の価値について、正木さんはそう語る。高知といえば屋台とお酒。それを目当てに県外からも多くのお客さんが足を運んだ。屋台としての「松ちゃん」がなくなる際は、ネットニュースにも大きく取り上げられた。最終日には店の中に30人、外には50人が列をなした。最後は提供する品がなくなってしまうほどの盛況ぶりでラストを迎えた。店舗に移動した際も、県内外から祝福のコメントが寄せられた。店舗に移った今もなお、多数のファンに愛され続けている。

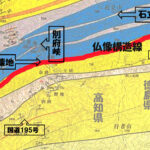

高知市のグリーンロード。2024年3月まで、夜になると屋台のテントが酔客を呼び寄せていた(2024年7月)

禁止初日、強行出店の思い

公道の一部を使う高知市中心街の屋台は、夕方に出店して朝方に撤去するということを繰り返してきた。高知市が公道を使った夜間営業を黙認してきた形だったが、2019年ごろから黙認をやめる方向に舵を切る。高知市は公道を使う繁華街の屋台全10店舗に移転を求め、2024年3月末ですべて移転または廃業させた。

廃業した屋台の一つ、「ゆき」を営んでいたのはラーメン屋「土佐二刀流」を経営する宮本栄豊さん(28)だ。宮本さんは2024年3月末で「ゆき」を畳んだものの、現在はその復活を目指している。宮本さんが憤る。「分からない。誰も分からない。ひろめ市場にも負けないほどの観光資源で、土日には屋台のために県外から来るファンもいる。その屋台を残さないというメリットがどこにあるのか知りたいくらいです」

屋台が出せなくなった2024年4月1日。「ゆき」を出していた所とは異なる場所、グリーンロードに宮本さんの姿があった。所属する団体もすべて辞め、自分一人の判断で屋台を出そうとしたのだ。「逮捕されるまで俺がやるという思いだった」と当時の心境を振り返る。やめろという声もあったが、スタッフや周辺の人が後押ししてくれた。やると決めた半面、強行することで悪影響が及ぶかもしれないという懸念もあった。「屋台という歴史に傷をつけるのではないのかと。周りへの配慮や先人の築いてきたものが無駄になってしまってはいけないと思いました」。結局、強行出店はできなかった。

「松ちゃん」の店内に飾られている「屋台最後の日」の写真(2024年8月)

「復活するまでやる」

現在、「土佐二刀流」のほかSNS関連の仕事に取り組む宮本さんは、10代のときから屋台の世界に足を踏み入れている。16歳のころにグリーンロードの「屋台ゆき」でバイトを始め、18歳で独立。屋台での経験や人との関わりが宮本さんの人間力を形成した。第二の実家といっても過言ではない「ゆき」を守るため、今も計画を練っている。「100パーセント。復活するまでやる。全財産、人生をかけても」。復活の可能性について問うと、そう力強く話を始めた。

「屋台は労働の割に得られる対価は雀の涙程度です。それでも、屋台が僕の人生。すべてが屋台から始まった。何者でもなかった自分が認められて、色々なことを屋台のおかげで教えてもらった。屋台の人たちはみんな自分の父親みたいでした」。屋台の復活はその恩返しだと思っている。復活させるツールの一つがSNSだ。「今回、潰された原因は自分たちのアクションが制限されたから」と宮本さん。影響力不足を補うのがSNSだと考えている。土地を買うための資金調達と並行しながら、少しずつ影響力を増やしている。

店舗「松ちゃん」の仕込みの様子(2024年8月)

「時代の傍観ができた」

最後、宮本さんは屋台の魅力について改めて語ってくれた。「屋台の仕事は魅力にあふれています。はるか昔は暴力団のシノギというイメージがありました。そのような過去も実際にはあったのだと思います。でもそれが健全化し、もうすでに健全になって久しかった。きつい仕事ですが、本当に素晴らしい仕事です。毎日、屋台を出して、バラして、その前から仕込みもして。夏は暑いし、冬は寒い。梅雨はもっと最悪。それでも屋台の良さは実感できました」。もう一つ、屋台の魅力は「時代の傍観ができること」だと話す。「人間一人一人を間近で見て、時代の流れが観察できる。男女や親子の喧嘩から、小さい子が成長してくる姿とかは本当にうれしい」

屋台だからこその魅力がそこにあった。