高知市立長浜小学校の4年生が水泳の授業中に溺れて亡くなった事故で、第三者委員会は事故に至る動きを精緻に再現して責任の所在を追求した。半面、その背後にある予算の問題には手をつけていない。(依光隆明)

高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会の報告書。全331ページ

穴が開いたように

長浜小学校の4年生が市立南海中学校のプールで行われた水泳授業で亡くなったのは2024年7月5日。第三者委員会「高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会」(中内功委員長)が立ち上がったのは翌8月だった。会は非公開で行われ、2025年3月31日に報告書が提出された。中身の特徴はミクロの目で事故を再現し、幾つものミスを指摘したことだ。2024年6月4日、長浜小プールの故障が明らかになった直後から学校現場と市教育委員会が犯したミスの数々を冷徹に指摘、「なぜいったん立ち止まって考えなかったのか」という憤りも込めて書き上げられている。

熱量がこもった報告書の中でぽっかりと穴が開いたように手が付けられなかったのが予算の問題だった。報告書には予算が絡んだくだりが幾つかある。たとえば長浜小の中村仁也校長が、なぜ南海中のプールを使うことにしたか。報告書に沿って経緯をたどると、思考の発端に紫雲丸事故、決断の動機には予算問題があった。

南海中学校の入り口横に立つ紫雲丸事故慰霊碑。事故の2カ月後、1955年7月11日に建立された

水泳授業に特別な意味

1955(昭和30)年5月11日早朝、高松港を出港した国鉄連絡船紫雲丸が濃霧の瀬戸内海で僚船と衝突、沈没した。犠牲者は168人で、うち100人が修学旅行中の小中学生。その中に南海中3年の28人も含まれていた。「泳げさえしたら死ななかった」という悔恨が、全国の小中学校にプールを設置させたと言われている。南海中に進学する子が多い長浜小の校長にとって、水泳授業は他校に増して特別な意味を持っていた。報告書はこう書いている。

〈長浜小学校は、その卒業生の多くが南海中学校に進学するため、南海中学校とは小中連携校であったし、児童が紫雲丸事故について授業で教訓を学び、毎年、追悼慰霊祭に出席するなどしていた。したがって、中村校長は、長浜小学校が、全国の公立学校のプールで水泳授業が行われる契機ともなった紫雲丸事故の当事者学校である南海中学校のお膝元ともいえる存在であると考えていた。そのため、中村校長は、長浜小学校の校長として、プールが壊れた程度で水泳授業を中止するわけにはいかず、何らかの代替手段を用いてでも、何とか水泳授業を行いたい、プールの授業をやらせたいとの強い思いを有していた〉

問題は、どこのプールを使って水泳の授業をすればいいのか。「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する検討委員会」が2023年11月7日に出した「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する答申書」は、小学校のプールが故障したときは「直して自校プールを使う」ことを原則としている。直るまでに時間がかかる場合は「外部の公立プール」「民間プール」「他校プール」を選ぶ。中学校のプールを使うことは深く考えていない。低学年が中学校プールを利用するのは「困難」と明確に否定したものの、中高学年については明快に判断していないのだ。書かれているのは「児童の不利益とならないよう、最善の方策を検討」というお役所言葉だけ。これならどうとでも解釈できる。

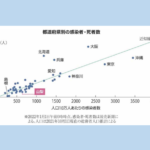

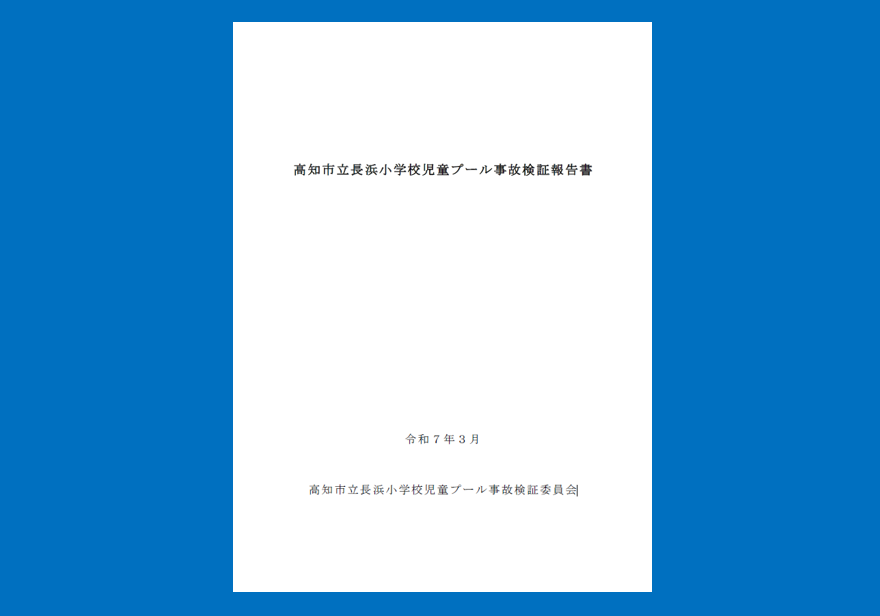

小学校から外部プールへの距離と時間。長浜小は一番下=「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する答申書」より

春野を使えば50万円

検討委員会の委員は15人だが、小学校を代表する立場で委員を務めていたのが長浜小の中村校長だった。当然、「外部の公立プール」や「民間プール」を選ぶ道があることも分かっている。それぞれどの程度の費用がかかるかも熟知していたはずだ。

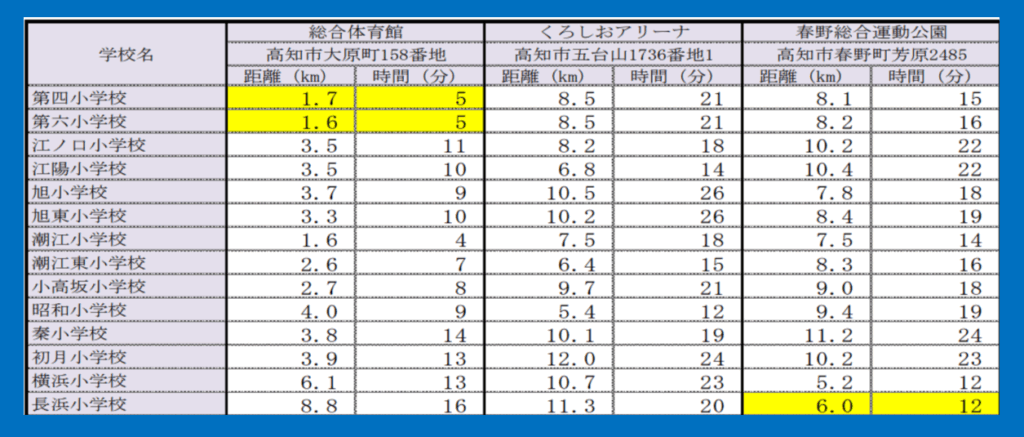

「答申書」には自校プールの故障によって高知市総合体育館まで通った市立朝倉中学校の事例が載っている。プール利用料(1回120円)とスクールバス利用料(1回300円)で1年間(5回の授業)にかかった費用が1人2100円だった。全生徒453人で計算して95万1300円。長浜小学校に置き換えると、プール使用料は1回60円(小学生料金)なので5回の授業で1人1800円となる。児童数約280人で計算すると年間50万4000円。4年生以上(140人で計算)を総合体育館に連れて行き、1~3年生は浦戸小に連れて行くことにすれば46万2000円。

「答申書」は学校からの時間と距離も載せている。それによると、長浜小から高知市総合体育館までは16分。最も短時間で行けるプールは県立春野総合運動公園の12分だった。春野総合運動公園プールの使用料は団体単位になっていて、1団体午前中が4620円、午後が5540円。とりあえず5000円で計算してみる。1~3年生は浦戸小を使うことにすると、4年∼6年の3学年(3団体)が5回春野を利用して7万5000円。スクールバス利用料が280人×5回で42万円。計49万5000円。

ちなみに短時間で行ける2番目は民間のスイミングスクールで、13分だった。「答申書」によると民間プールの施設利用料(各施設が見積もりを提示)は平均で1人1回1775円。4~6年生だけを民間プールに連れていくとしたら140人で1回24万8500円。5回の授業で124万2500円。バス代の42万円を足すと、計166万2500円。

公立プールで約50万円、民間で約160万円。子どもの安全と教育の意義を考えればさほど大きな費用ではないように見えるのだが、中村校長の感覚は違った。第三者委員会の報告書はこう書いている。〈中村校長は、長浜小学校の児童に水泳授業を受けさせる代替策として、具体的に、市営プール、民間プールなどの外部施設の利用を思案したが、費用面を考え、選択肢から除外した〉

選択肢から除外した理由が費用面なのだ。年間50万円程度の費用アップが、学校現場にとっては越えられないハードルだったことになる。

南海中プールの図面。表面積は400平方メートル。20センチ水位を上げるには80立方メートルの水が要る=「高知市立長浜小学校児童プール事故検証報告書」より

水位調整の提案も断った

予算の問題は報告書のところどころで顔を出している。プールが壊れたこと自体、メンテナンス予算の問題につながるし、プールの水深も水道代の節約と無関係ではない。報告書は南海中の校長が「水位を下げようか」と提案し、長浜小の校長がそれを断ったくだりを事実として認定している。小学生は身長が低いので、南海中の校長は長浜小の授業時にプールの水位を下げることを申し出ていたのだ。報告書によると、長浜小4年2組の担任教諭は〈南海中学校校長の提案を聞いて、「ラッキーだと思った。」などと、南海中学校の構造上の水深に不安を持っていた自身の心情をふまえ具体的かつ詳細に供述〉している。ところが南海中校長の提案を、長浜小の中村校長は断った。報告書はこう書く。〈中村校長は、プールを貸してもらえるだけでも負担をかけることになるので申し訳ないという思いや、水位調整は現実的に困難であるとの思いから、その提案をその場で断った〉。水位調整には水道代がかかる。長浜小の校長が断った理由には南海中の水道代負担もあったと推測できる。

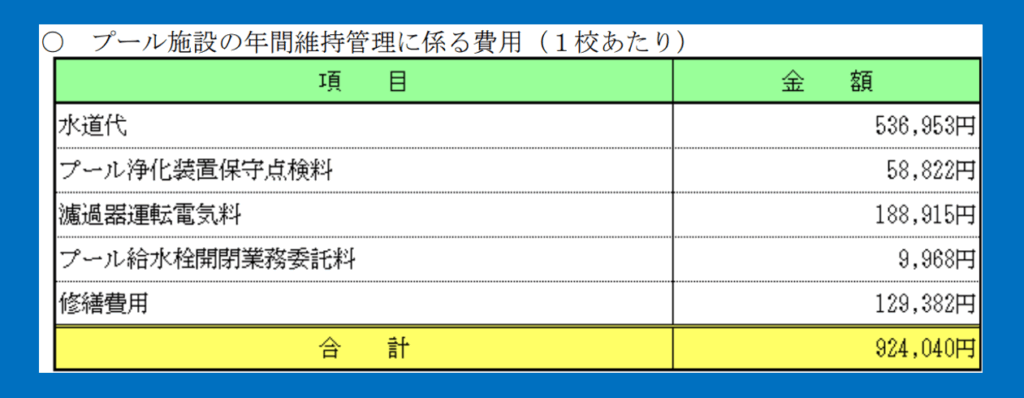

「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する答申書」によると、プールに使っている水道代は1校当たり年53万6953円。南海中のプールは25メートル×16メートルで水面積400平方メートル。水位を20センチ上げようとすれば(南海中プールと長浜小プールの水深差は20㌢)、80立方メートルの水が要る。高知市水道局によると、プールの水道代は使用量200∼1000立方メートルで上水道が1立方メートル当たり335円、下水道が315円。使用量が1000立方メートルを超えると上水道280円、下水道が350円。上下水道で1立方メートル当たり640円程度かかるということだ。南海中は下水道に接続していないので、かかるのは上水道代と浄水槽の維持費だけ。1立方メートル当たり335円の上水道代で計算すると、20センチの水位調整(水を減らして再び元に戻す)で1回2万6800円かかる計算になる。仮に4、5、6年生が各5回、計15回の授業でいちいち水位調整をしていたら40万2000円の費用がかかることになる。水位調節だけで年間の水道代に近づいてしまう。

学校プールの年間維持費。おそらく水道代の節約に気を遣っている学校側にとって、大幅なコストアップとなる水位調節は簡単にはできない=「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する答申書」より

予算を握るのは市長部局

第三者委員会の報告書には、教育委員会の予算措置に触れた部分もある。こう書いている。

〈教育委員会において、プールフロアを長浜小学校から南海中学校へ運び入れる費用面の対策を講じることや、南海中学校と協議の上、南海中学校のプールの水深を小学生の児童が水泳授業を行った場合でも適切な水位に保つよう指示することなどの指揮監督も可能であったと考えられる。したがって、教育委員会において、上記対策等を講じていれば、本件事故発生に至らなかった可能性がある〉

プールフロアとはプールの底に設置して水深を浅くする床のこと。強化プラスチックやアルミ合金などでできていて、持ち運びができる。ただしかさ張るため、他校に運ぶときには業者に頼む必要がある。当然、費用はかかる。先に触れたように、「適切な水位に保つ」にも費用がかかる。要するに、安全と予算の問題は切り離せない。

教育委員会に「費用面の対策を」と注文を付けたところで、教育委員会には予算を増やす権限はない。予算を握るのは市長部局だからだ。ということは今回の事故と市長部局が無関係でいいはずはない。たとえばプールが故障した原因を追求すればメンテナンス予算に行き着く可能性がある。仕事量に比べて教員の数が十分なのかという問題もある。つまり、教育に対する市長部局の姿勢に原因があるという結果が出るかもしれない。ところが報告書は市長部局については全く問題視しなかった。なぜ予算の問題に触れなかったのか。なぜ市長部局を視野の外に置いたのか。

第三者委員会の設立時点にさかのぼって焦点を当てると背景が見えてくるのだが、それは次回に。(続く)