1970(昭和45)年8月の台風10号は浦戸湾の西岸埋め立てを頓挫させた。併せて注目されたのが高知市街に流れ込んだ黒い水、高知パルプが流す汚水だった。廃水処理をどうするのか、事件はヤマ場へと近づいていく。(依光隆明)

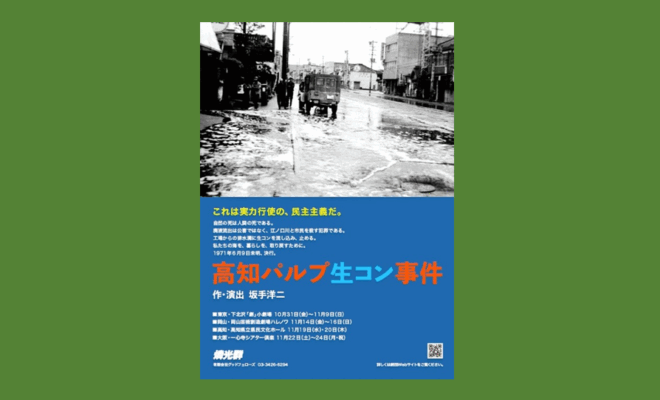

高知市上町5丁目、江ノ口川上流の合流部。左奥から流れてきた川がかつては高知パルプの廃水を運び、右奥から流れ下った清流の江ノ口川と合流していた。左の川の名は旭川とも悪水川とも記録されている

期待を集めた濃縮燃焼方式

「浦戸湾を守る会」が発行した『高知生コン事件の全貌 二十一世紀への案内の書』(和田幸雄著)は、生コン事件に至る高知パルプ工業と「浦戸湾を守る会」の交渉過程を詳細に追っている。最終的な焦点は亜硫酸を含む廃液を「濃縮燃焼方式」で処理するかどうかだった。廃液を濃縮し、燃やす。当時、技術的にはほぼ完成していたとみられる。

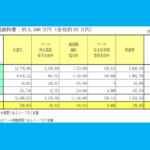

1970年9月28日、台風10号のあとに開かれた「浦戸湾を守る会」と高知パルプの第2回会談では、高知パルプが「排水処理設備」の青写真を提示した。内容は「凝集浮上分離式」の処理設備導入。高知パルプの廃水1日1万4000トンに対し、6800万円の資金で処理能力1日1万6000㌧の設備を設置する計画になっていた。効果はCOD(化学的酸素要求量)500ppm以下。1000ppmある廃水を500ppmにまで浄化するわけだ。COD500ppmはBOD(生物化学的酸素要求量)に換算すると170ppmとも書かれていた。

浮上分離式だけではなく、「引き続いて濃縮燃焼方式を検討中」であることも青写真に書き込まれていた。高知パルプ側の代表は大王製紙川之江工場長から移った尾崎茂夫氏。『高知生コン事件の全貌』は肩書きを「専務」と記しているが(「浦戸湾を守る会」はこの時点でも専務だと思っていたらしい)、裁判資料では少なくとも同年7月1日段階で「社長」となっている。

話し合いの結論は2点だった。①高知パルプは浮上分離方式を発注し、来年5月末までに設置する②濃縮燃焼方式の処理設備も一日も早く取り付ける。

翌1971年の3月、高知市長の依頼で大阪の業者が濃縮燃焼方式を開発し、市と高知パルプが立ち会う前で燃焼テストをした。成功だった。『高知生コン事件の全貌』はこう書いている。〈この情報を入手した浦戸湾を守る会の人々は、「江ノ口川にフナが泳ぐ日も夢ではなくなった」と明るい希望に胸をふくらませたものである〉

『高知生コン事件の全貌』。事件から9年後の1980(昭和55)年に発行された

排出基準が緩められる⁉

第3回会談が開かれたのは1971(昭和46)年4月16日だった。『高知生コン事件の全貌』を引用する。

〈まず、パルプ側は次の二項を提案してきた。A.浮上分離方式は6月中旬に完成する。B.濃縮燃焼装置はつけない。(金がかかる、効果の保証が得られない。)「テストが完全に成功したはずなのに濃縮燃焼装置をつけないとはなんということか」「なぜ約束を守らないのか」「効果の保証がないというのは口実にすぎない」「これ以上たれ流しを続けることは絶対に許せない」。猛然たる住民の反撃に遭って会議は中断した〉

再開後、パルプ側は提案を加える。

〈C.四十六年度中に移転先を見つけ、四十七年十二月末をメドに移転を完了する。を提案してきた。「メドとはどういうことか」「われわれはこれから一年半もの間、江ノ口川の毒ガスに苦しめられなければならないのか。その後で(実はメドであったが移転先が見つからないので)と会社側が開き直れば、われわれの苦しみは無期限に続くのではないか」「四十七年十二月末に移転が完了しなかった場合は直ちに操業を停止することを約束せよ」。こうした住民側の激しい要求にパルプ側は逃げ場を失って、D.四十七年十二月末に移転が完了しなかった場合は直ちに操業を停止するかどうかについては、五月三十一日までに文書回答する。E.文書回答後十日以内に第四回会談を開く。が確約された。報道陣も含めて数十人の監視の中で確約されたのである〉

しかし高知パルプは大王製紙の子会社にすぎない。おそらく子会社の役員に多大な予算を伴う重大決定の権限はない。権限のない者が確約しても履行される保証はない。

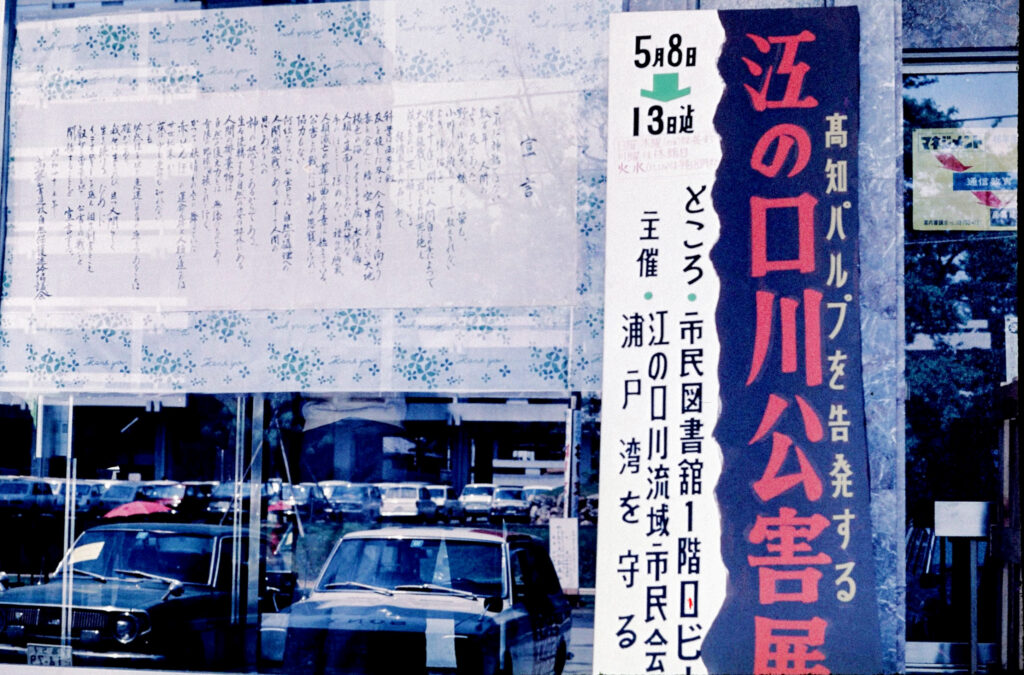

1週間後の4月23、24両日、「浦戸湾を守る会」は愛媛県伊予三島市の大王製紙本社を訪れ井川伊勢吉社長と交渉した。内容は分からないが、進展はなかったと推測される。住民側は次々と動いた。5月6日、流域住民を集めた「江ノ口川流域市民会議」を結成。8日から1週間は高知市民図書館で「高知パルプを告発する江ノ口川公害展」(「浦戸湾を守る会」「江ノ口川流域市民会議」の共催)を開く。21日、「浦戸湾を守る会」が大王製紙本社を再度訪問し常務と交渉した。動きはその後も止まらない。

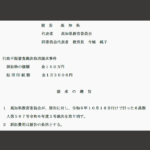

〈五月二十九日、中央公民館において「自然を返せ県民集会」を開催。集会後代表五十名が高知パルプまでデモ行進を行い、幹部に決議文を手渡した。こうしていよいよ五月三十一日を迎えたのである。高知パルプからの回答文書が、市役所安全対策部長の手を通じて浦戸湾を守る会の事務局に届けられた。回答内容を要約すれば次の通りである。「四十七年十二月末までに移転先が見つからない場合に操業を停止することは約束できない。浦戸湾を守る会との第四回会談は拒否する」。なお、回答文書を持ってきた安全対策部長の説明によれば、「文書回答後十日以内に第四回会談を開くことは、公開の席ではっきり約束されたことだが、その確約を一方的に破棄するのはどうも不都合だと思うが再考の余地はないか―と私はパルプの専務に念を押しました。ところが、絶対に会う意志はありませんという返事でした」ということである〉

5月31日の回答を踏まえ、翌6月1日に「浦戸湾を守る会」と「江ノ口川流域市民会議」の幹部は県環境保全局を訪れる。ここからは「浦戸湾を守る会」の事務局長だった坂本九郎氏の筆致で再現する。1974(昭和49)年6月、全国自然保護連合編で上梓された『自然破壊黒書2 終りなき闘い』に坂本氏自身が書いたものだ。

〈二つの住民団体のおもだった人々、数十名が46年6月1日に県庁の環境保全局を訪れた。応接用のソファーでは足りなくて、職員が折畳みの腰掛をガチャガチャとならべ、みんなが肩をせりあって席についた。県側は環境保全局長と公害課長。住民側はガリ版ずりの印刷物をお役人に渡した後、静かに口を切った。「昨日高知パルプから浦戸湾を守る会へ届けられた回答文書はこういうものですが…」。お役人はだまってプリントに眼を落している。住民側「要約しますと、移転の期日は確約できない。移転できない場合に操業停止することも約束できない。第4回会談には出席しない―ということになります。全く一方的な問答無用というべき回答ですが、この事態において、県として何か行政指導する道はありませんか」。局長「なんとも処置の方法がありませんねえ。まあ、高知パルプが廃液の浄化施設をつくるというなら、それに対して県が融資をすることは出来ますが―」。公害課長「水質汚濁防止法が昨年の公害国会で成立して、現在政府は工場の排水基準作成の作業を進めていますが、サルファイトパルプ製造工場(注・SP方式。高知パルプがこれに当たる)の場合、BOD600ppmにきまりそうですよ」。住民側「そりゃおかしい。60の間違いじゃありませんか」。課長「いや、600です」。住民側「しかし、今までの県条例では既設工場150ppm、新設工場の場合は20ppmを超えてはならないという枠がはめられていたでしょう。公害国会で法律ができて今までよりゆるくなるなんておかしい。60の間違いでしょう」。課長「いや、600です。ここに書類がありますからお見せしてもよい。間違いなく600ですよ」。ここで私は、昨日の回答で高姿勢に出てきた企業の肚が理解できた。(中略)新基準600ppmの”朗報”は高知パルプ重役連中の耳にも当然はいっていたはず。そうだとすれば彼らは自信を持って回答文書をつくったにちがいない〉

1971年5月、高知市民図書館で開かれた「江の口川公害展」=「浦戸湾を守る会」事務局長、田中正晴さんの資料より

県市「なんら打つ手はない」

1971(昭和46)年5月31日から6月1日にかけての情勢変化は「浦戸湾を守る会」の選択肢を絞らせた。1976(昭和51)年3月に言い渡された刑事裁判の判決書は、この2日間をこう綴っている。

〈昭和四六年五月三一日、高知パルプ側の文書回答が高知市を通じて、守る会へ届けられた。その回答内容は、概ね、「昭和四六年末までに高知県下で適当な工場移転地が決まれば、翌四七年末までに完成することを目標に新工場を建設して、工場移転をするが、工場適地が見つからなかった場合、四七年末をもって操業を停止するという約束は目下のところ企業としてはできない。ただ四七年九月三○日から県条例による水質基準が本件パルプ工場にも適用されそれに合致しない以上企業の存続が許されないことはよく承知している。会社の示すべき当面の誠意としては、浮上分離装置の完成と早期工場移転の実現に総力を挙げることにあると思われるので、次回予定されている会合は都合により出席いたしかねる。」というものであった。この回答に接した被告人両名は、工場移転地が見つからなかった場合はそのまま操業を続けるというのが高知パルプの意思であると受け取り、また公開の席で約束したことを一方的に破棄し今後一切の会談を拒否する会社側の態度に憤慨したが、なおも翌六月一日高知県・市の各公害担当部局を訪ね、会社側の態度に対し行政当局としてなんらかの処置を行い得ないものかとその意向を打診してみたところ、なんら打つ手はないとの返事であった〉

被告人両名とは「浦戸湾を守る会」の山崎圭次会長と坂本九郎事務局長のことだ。2人の思いを『高知生コン事件の全貌』はこう書いている。〈「ことここに至っては実力行使よりほかに手段はない」。浦戸湾を守る会の役員は遂にこう決意したのである〉(つづく)

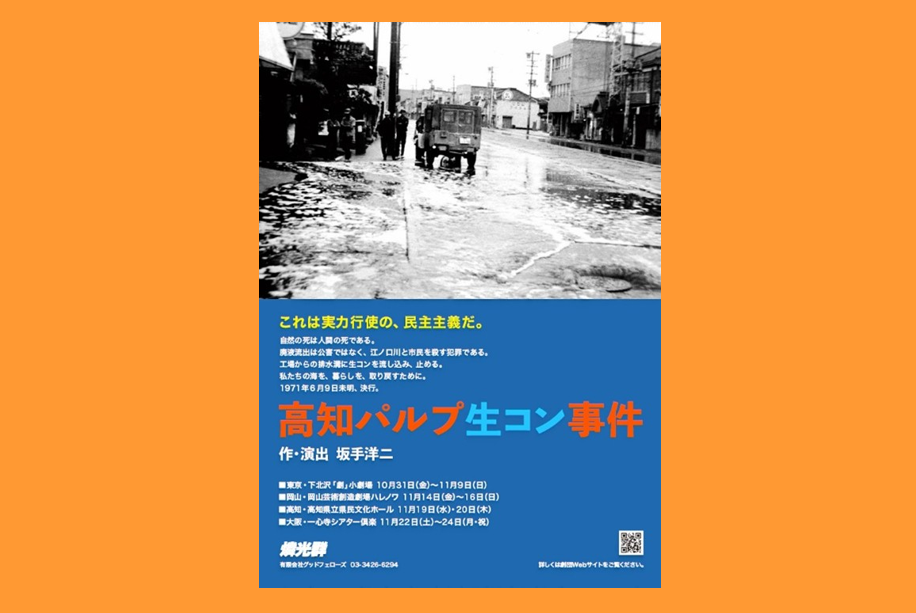

「高知パルプ生コン事件」のポスター

19、20日に高知県民文化ホールで「高知パルプ生コン事件」

全席自由席、一般4000円、25歳以下2000円

「生コン事件」が演劇となって11月19、20の両日、高知市の県民文化ホール(グリーン)で行われる。劇作家兼演出家の坂手洋二さんが率いる演劇集団「燐光群(りんこうぐん)」の公演で、タイトルは「高知パルプ生コン事件」。10月31日から11月9日まで東京・世田谷区の「劇」小劇場、11月14~16日は岡山市の岡山芸術創造劇場ハレノワで行ったあと、高知にやってくる。高知公演のあとは11月22~24日に大阪市の一心寺シアター倶楽で上演する。

高知公演は11月19日が午後7時から、20日は午後2時から。いずれも全席自由席で、一般4000円、25歳以下と学生は2000円。

チケット取り扱いは高知県民文化ホール(088-824-5321)または「高知パルプ生コン事件」高知公演実行委員会事務局(080−4030−0956)。