2024年7月5日、高知市立南海中学校で行われた市立長浜小学校4年生の水泳授業中に児童が溺れて亡くなった。高知市教育委員会が立ち上げた第三者委員会の報告書は直接的な原因を冷徹に分析、事故の状況を再現した上で問題点を指摘している。それを元に再発防止策が組み立てられたのだが、重要な部分が抜けていた。(依光隆明)

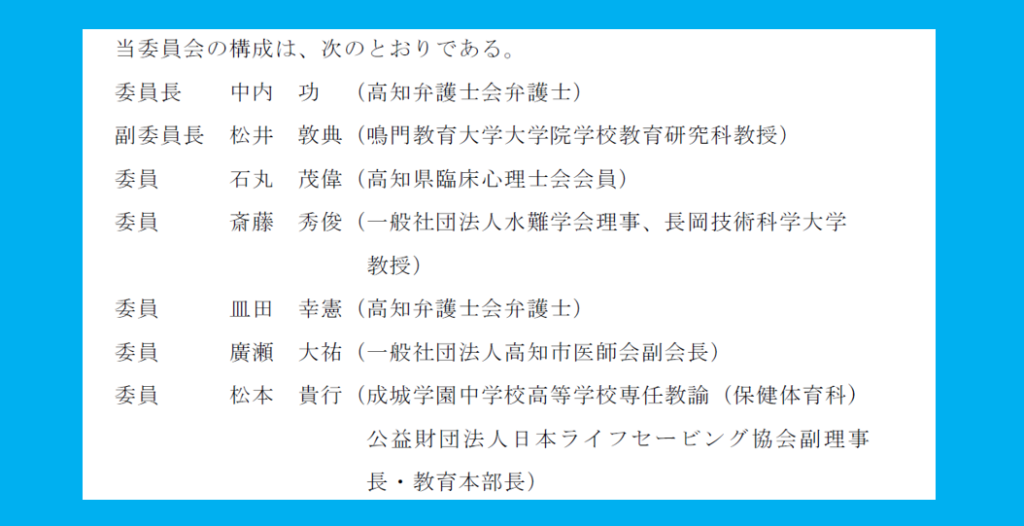

高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会の委員=報告書より

再発防止へ具体策を提示

第三者委員会「高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会」(中内功委員長)は教育委員会の付属機関として設立され、2024年8月に活動をスタートした。委員は弁護士と研究者(大学教授)が2人ずつ、あとは県外の教員、県内の医師と臨床心理士という構成だ。

2025年3月31日に提出された報告書は、なぜ事故が起こったのかをミクロの目で追究している。ざっくり分けると「安易に南海中のプールを使ったミス」「教員同士、学校と教育委員会間の情報共有の欠落」「現場教員が犯したミス」になるだろう。事故を再現しながら問題点を指摘、以下の再発防止策(要旨)を列記している。

- プール水の管理(あらかじめ機器の保守・点検・交換を行う。プール水は基本的に満水で必要量のオーバーフローを保つ)

- プールの水深(必要に応じて水深を調整する手段を講じる)

- 自校プールが利用できない場合(安全に関する学習活動に振り替える。他校プールの借用を検討する場合、同一校種であること。その場合、現地下見を行う)

- 水泳授業を実施するにあたっての留意事項(プールに電話やAEDが設置されるよう環境整備や工夫を図る。担当教諭はゆとりある時間軸で授業進行ができる内容を検討する。「バディシステム」について教諭、児童とも事前に理解を深める)

- 学習課題(泳ぐ技能の獲得を急がず、溺れないための技能を確実に習得させる。学習指導要領解説において小学校高学年に採用されている「安全確保につながる運動」を、泳ぎの習得段階に合わせて低学年、中学年でも取り入れる)

- 授業中における監視、及び安全管理(授業実施者と監視者は分けるのが望ましい。バディシステムの徹底。学習者を退水させる際、プール内を隅々まで見渡す。その場合、ゴーグルを使って水中を目視。ビート板やヘルパー、ライフジャケット等の積極活用)

- 授業後の情報共有

- 授業実施に対する心構え

再発防止策の特徴は、具体的な指摘を綴っていることだ。「必要に応じて水深を調整」や「借用する他校プールは同一校種」「泳ぐ技能より溺れないための技能習得」「バディシステム(2人ペアで安全確認)の徹底」「ゴーグルの使用」「ビート板やヘルパー(浮力具)、ライフジャケットの活用」など、誤解しようのない表現で具体策を提示している。高知市教育委員会はそれらを取り入れながら今年の水泳授業を再開させることになる。

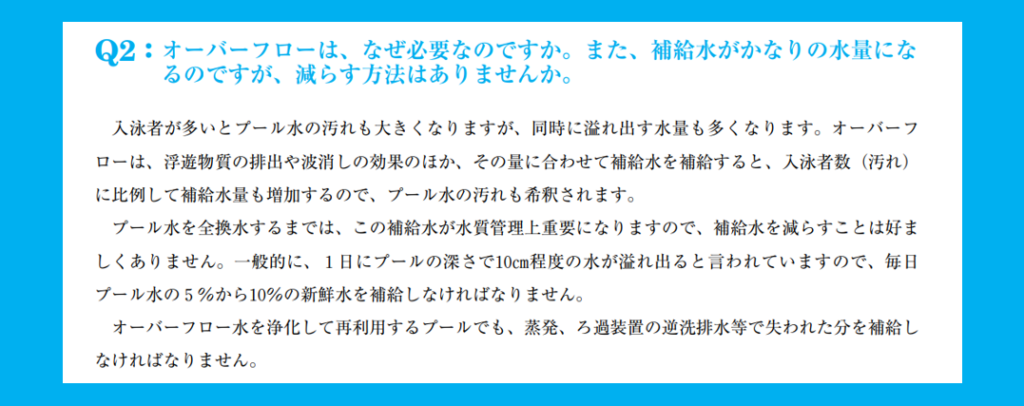

オーバーフローの必要性を啓発する文書。毎日5∼10%の水を補給しなければならないと指摘している=財団法人日本学校保健会の「学校における水泳プールの保健衛生管理」より

なぜ満水位にしないのか

再発防止策の一番目にある「プール水は基本的に満水で必要量のオーバーフローを保つ」は、一見すると事故との関連性がよく分からない。なぜこれが再発防止策?と映ってしまうのだが、実は事故と無関係ではない。このことは3月31日の記者会見で委員側が問題意識として口にしていた。

なぜ事故が起こったのかをさかのぼっていくと、何段階もミスがある。重大なミスの一つが南海中プールの水深を関係者が誤信したことだった。南海中プールの水深を測ったあと、水位=水深は変動するにもかかわらず、長浜小は「当校のプールと水深は同じ」という誤ったメッセージを発していた。保護者はもとより市教委までそれを信じた。なぜそのようなことになったのか。委員側はこう見立てた。「プールをいつも満水にしていなかったのではないか」。だから長浜小の校長らが南海中プールに水深を測りに行ったのではないか、と。今回の事故によって明らかになったのは、高知市では学校プールを満水位より低くしておく措置が常態化していたこと。長浜小の校長らが測ったとき、南海中のプールは満水位より20㌢も低かった。これだけ低かったら少々水泳をしてもオーバーフロー(水を溢れさせて排水)する水は少ない。それなら給水する必要もないから、水位はこれ以上にはならないだろうと長浜小も市教委も誤信した――という論理が成り立つのだ。

オーバーフローの役割は、プールの水質を保つために必要とされている。髪の毛などのごみを水とともにプール外に排出してくれるからだ。プールを満水にしないとオーバーフローは起きにくい。南海中のように満水位から20㌢も低かったらほとんどオーバーフローは起きないといえる。プールによってはスキマー(表面水取入口)でオーバーフローの代替をするケースもあるが、スキマーも満水位近くにあるので原理的にはほぼ同じ。なぜ高知市ではプールを満水にしないことが常態化しているのか。考えられる理由は一つ、予算の節約だ。水道代はもとより、濾過する水が少なくなれば電気代の節約にも、濾過機の延命にもつながる可能性がある。

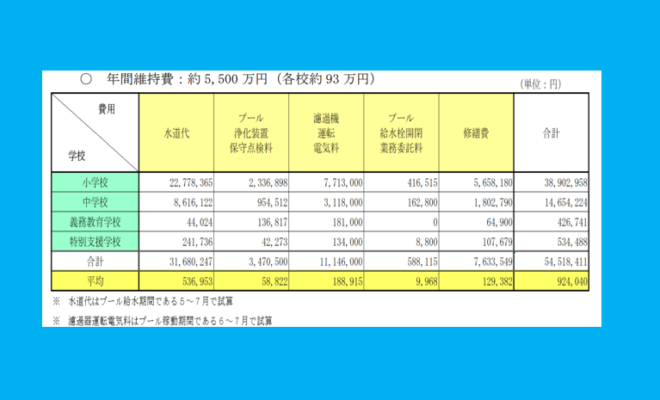

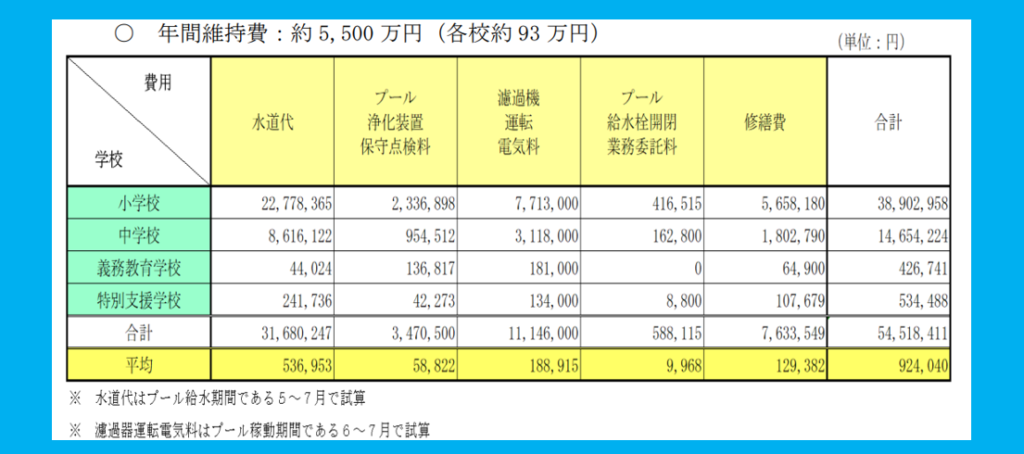

高知市の学校プール維持費。水道代と電気代で約4300万円=「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する検討委員会」答申書より

「予算が問題なら仕方ない」

事故の前年、2023年11月に出た「高知市立学校のプールの今後の在り方に関する検討委員会」答申書は、学校プール1校当たりの水道代を約54万円、ろ過機の電気代を約19万円と見積もった。両方で約70万円、市全体で4300万円。満水位にしないことによってこの金額に抑えている可能性がある。そこまで節約する必要があるのか、現場がそこまで予算を気にしているのか、という疑問が膨らむのだが、その答えも第三者委員会の報告にある。現場がごく自然と予算を気にしているのだ。

印象的な部分を一つだけ取り上げよう。長浜小の校長が4年生以上を南海中のプールで授業させる方針を打ち出したときのことだ。

〈(教頭は)教員としてのこれまでの経験から、漠然と、4年生が中学校のプールで水泳を行うことに不安を抱いていた。そこで、教頭は、中村校長が南海中学校のプールの計測を終えて長浜小学校に戻った際、中村校長に対し、4年生も浦戸小での水泳授業が可能とならないか確認した。これに対し、中村校長は、水深は小学校とあまり変わらない上に、浦戸小学校まではバスで移動する必要があるので、4年生まで浦戸小学校に行くことになると、バスの台数や往復の回数を増やすなどする必要があり、さらに予算がかかるため難しいのではないかなどと説明した。(中略)教頭は、中村校長らが現地の水深を確認したことに加え、予算が問題となるのであれば仕方ないと考え、中村校長の方針にそれ以上反対はしなかった〉

今回の事故をマクロの目で検証しようとすれば、予算の問題は欠かせない。第三者委員会報告からはそこがすぽっと抜け落ちた。(続く)