精神科医で作家の野田正彰さん(81)=京都市在住=が『流行精神病の時代』を上梓した。近作に1970年代の論考を加え、日本の精神医学史がはらむ犯罪的側面と今に続く問題性を端的に突いている。(依光隆明)

高知市で講演する野田正彰さん(2023年)

野田正彰さんの「原点」

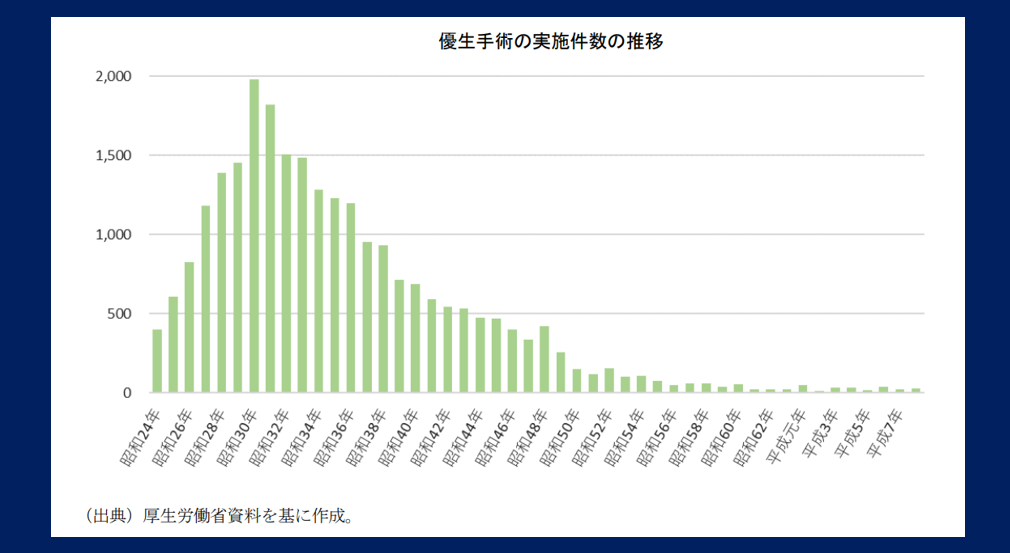

野田さんは高知市に生まれ、土佐高から北大医学部に進んだ。医学部の授業を受けるなかで疑問が浮かび、じきにそれが膨張する。教授以下、医局の構成員すべてが患者を人と見ていないのではないか、そこに誰も疑問を持たないのはさらにおかしいのではないか、と。そこが野田さんの原点と言っていい。当時、精神病患者にはロボトミーと呼ばれる前頭葉の一部を掻き出す危険な手術まで行われていた。電気ショックもあったし、なにより北海道は優生保護法(旧優生保護法)が猛威を振るっていた。統合失調症や知的障害の人たちに強制的に不妊手術を施すのだ。北海道は道庁と精神科医がタッグを組んで熱心に、執拗に、全国一の規模で強制不妊手術を続けていた。

『流行精神病の時代』の冒頭で野田さんはこう述懐している。

〈私は北海道大学を一九六九年に卒業したが、当時から、精神医療の犯した罪について明らかにしなければならないと考えていた。その犯罪は二点に大別できる。ひとつはロボトミーである。私は古い公立の精神病院・札幌市立静養院を訪れた際、人間の感情や情動を司る前頭葉が破壊され、人格が荒廃した人たちに出会った。敗戦から一九五一年ごろまでの間に、膨大な数のロボトミー手術が行われていたのだ。私の目の前で、被害者たちは茫乎(ぼうこ)としてうどんをすすっていた。許し難い光景だった〉。続いて野田さんはこう書く。〈ロボトミーとともに問題提起しなければならないと考えたのが、優生保護法だった。この法の下で、現在は「統合失調症」と名前を変えた精神分裂病などを、遺伝病と決めつけて優生手術が行われてきた。これらの問題提起は、精神科医としての私の第一歩だったといえる。しかし、当時、優生保護法の問題を指摘しても、先輩の医師たち、たとえば後述する諏訪望・北海道大学教授は、窓の外に視線をやって、自分は関係ないと言った顔をして、すましていた〉

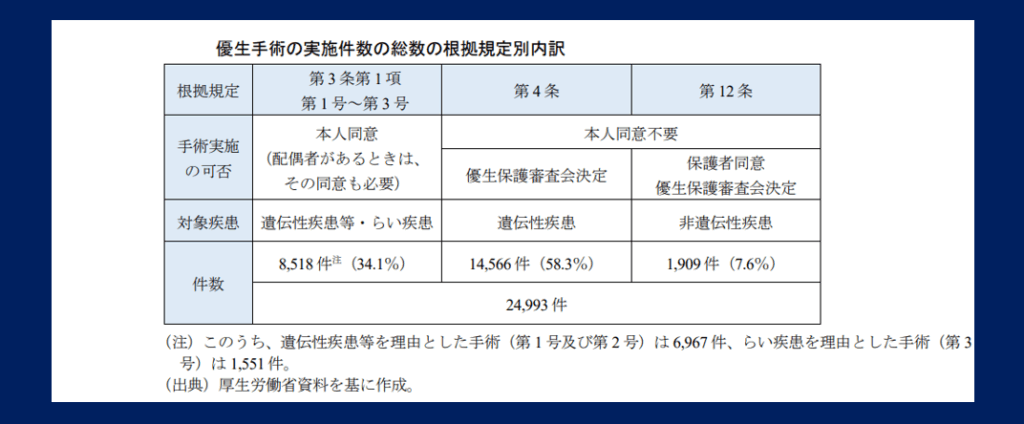

優生保護法に基づいて不妊手術を実施された約25000人の根拠規定分析(1949∼1996年)。本人同意なしの強制不妊手術が66%に達していた=厚生労働省の資料から衆議院が作成

教科書に「治らない遺伝性の疾患」

野田さんは北海道の優生手術(強制不妊手術)が千件を超えていたこと、うち85%が精神分裂病(統合失調症)の患者であったことを指摘する。北海道優生保護審査会の一員として積極的に手術を推進したのが諏訪教授であった構図も明らかにし、こう書く。

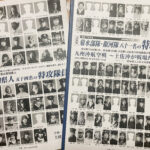

〈諏訪教授の『最新精神医学』(初版一九六一年)は、六〇年代から七〇年代にかけて、日本全国の医学生のほとんどが使っていた教科書だった。そこに「内因の除去」という短い項目がある。「内因」というのは心因でもない、外因でもない原因不明という意味で、内因精神病とは分裂病や躁鬱(そううつ)病を指す。その内因的精神病の章で遺伝素質への対策が挙げられ、「わが国では優生保護法による優生手術が行われている」と紹介し、「優生結婚もひとつの方法だ」と勧めている。六〇年代から七〇年代にかけて、医学部の学生たちは、優生保護法の思想とともに、精神分裂病や躁鬱病は遺伝性疾患であると頭に叩き込まれたのである〉

さらに中学・高校の教科書に〈精神分裂病は治らない遺伝性の疾患であって、わが国では優生手術を行うことになっている〉という記載があったことも指摘。〈優生保護法の思想が、全国民への教育によって徹底的に広められたのである〉と指弾する。

当の優生保護法が極めてずさんな法律だったことにも筆鋒を向けている。

〈一九四八年に施行された優生保護法は、条文からして犯罪的だ。たとえば「遺伝性精神病」という言葉が登場するが、精神医学では、ある病気に限定して「遺伝性である」とは言っても、「遺伝性精神病」という一般的概念は存在しない。医学用語を捏造して、そのカテゴリーに「精神分裂病」「躁鬱病」「てんかん」といった病名を並べ、遺伝性であると断定した。医学を超えて、法律が病を規定している。そして「不良な子孫の出生を防止する」(第一条)として、優生手術が行われた〉

優生保護法に基づく不妊手術の実施数。昭和30年(1955年)がピークだった=厚生労働省の資料から衆議院が作成

海外の論文基に「遺伝病ではない」

『流行精神病の時代』に収録した論考「偏見に加担する教科書と法―精神科医は訴える―」は、野田さんが28歳のとき、1973年に朝日ジャーナル誌に載せた。この論考では、そもそも「精神病は遺伝なのか」という点にも紙幅を割いている。

〈ある病気が遺伝病であるかどうかを調べる最も有力な方法として、一九二四年にH・Wジーメンスによってはじめられた双生児法がある〉と前置きし、世界各国の論文から一卵性と二卵性双生児の発病一致率を載せている。新しい統計と古い統計を検討した上で、〈一卵性双生児の発病一致率が二〇~四〇%であるということは、すでにメンデル遺伝的な発想で、分裂病を遺伝疾患と呼び得ないことになる。遺伝病というのなら、九〇%近い一致率が必要である。親の性質が子に似るという意味においては、多数の因子が関係していることになり、環境要因が加わり、決して遺伝病とはいえない〉と書く。この論考は精神科教授やマスコミへも筆を向けていて、〈たとえば、大阪大学の佐野勇教授(神経化学)は「朝日新聞」一九七一年十二月五日付の《医》の特集で、「劣性遺伝をする精神病の素質を持った人が結婚すると、その遺伝子は子どもや孫に受継がれ、次第に広がってゆく。結局、長い目で見れば民族は退化する方向に進むことにもなる」と、平然と述べている。大学の研究室で精神病者の脳が届けられるのを待っている人には、病者の生きている姿は、決して見えてこないだろう〉と指弾する。

この論考では高校教科書の記述を抜き出し、その差別的な表現を社会に提示した。社会全体が精神病患者を追い詰めているという憤りを込め、こう続けている。〈教科書に現れたすべての差別を、法の上で支えているのが優生保護法である〉〈たとえ(優生)手術が行われなくても、この法の文句がどれだけ病者の生活を苦しめる基準になっているかわからない〉

学生時代や海外での体験をもとにした『社会と精神の揺らぎから』。2020年、高知新聞の連載を単行本にした

誤診&薬害の視点で事件を見る

野田さんは神戸外国語大学、京都女子大学、関西学院大学の教授を務めたほか、パプアニューギニアや東南アジアなど世界各地で調査を行ってきた。オーストリアのウイーン大学で教授を務めたこともあり、特にヨーロッパの精神医学に詳しい。それだけに日本の精神医学が特殊でありすぎることに警告を発し続けている。

『流行精神病の時代』の後半は、野田さんの目から見た複数の事件についての論考だ。2021年3月に起きた「旭川女子中学生いじめ凍死事件」は誤診&薬害という観点から切り込んでいる。この少女は統合失調症の抗精神病薬を処方されていた。野田さんは〈少女が統合失調症でなかったことは精神医学者として断言できる〉として、以下のように書く(初出は『紙の爆弾』誌2021年11月号)。少々長い引用になるが、重要な指摘なのでそのまま載せる。

〈統合失調症の十二歳や十四歳での発症はほとんどない。統合失調症の発症は十六歳、十七歳以降であり、しかもこの年齢での若年発病の多くは「破瓜」型の症状である。いまだ人格の未熟な破瓜型病者は、自閉化し他者との関係を持たず、独語空笑したりして内的世界に閉ざされる。近年はこのような破瓜型病者は少なくなっている。少女は破瓜型病者の発病年齢よりさらに数年齢若く、しかも他者との交流も豊かであり、およそ統合失調症の病前性格とは異なる〉

〈しかも投薬されていたとされるリスペリドンは統合失調症にのみ処方が認められた、強い中枢神経抑制作用をもつ薬であり、血圧低下や自殺念慮の悪化などが指摘されている。もうひとつのアリピプラゾールも、統合失調症および双極性障害における躁状態の改善にのみ処方が認められた薬物であり、投与による不眠・神経過敏・不安・うつ病・自殺企図などが重大副作用として注意書きされている。用量はどれくらいであったのか、投与期間、死因との関連などはっきりしない〉

〈両剤が併用投与されていたのであれば、さらに異常な併用であり、服用させられた人の精神状態は薬に振りまわされて混乱に陥ったであろう〉

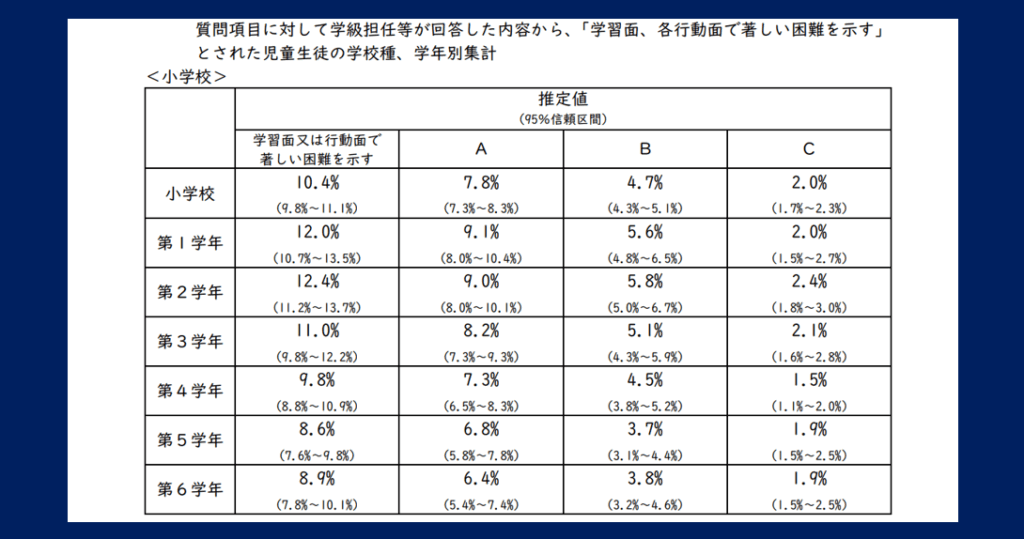

2022年1∼2月に文部科学省初等中等教育局が行った「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」の結果。実に普通学級の1割強が「著しい困難」と評されている。ちなみにAは「学習面で著しい困難を示す」、Bは「不注意または多動性―衝動性の問題を著しく示す」、Ⅽは「対人関係やこだわり等の問題を著しく示す」。医師ではなく学級担任が「診断」したことに注意する必要がある

普通の少女にラベリング

少女のことを調べ、野田さんは発達障害のラベリングに行き着いた。正義感の強い普通の少女が理不尽な教師によって発達障害にされた構図だ。教師の物言いが理不尽だと思った小学生の少女が、「謝れ」と言う教師の命に従わなかった。その教師は母親に「あの子はおかしい」と言い、病院に連れて行くことを勧める。不安になった母親は、病院の小児科へ少女を連れて行った。小児科の医師が「発達障害に間違いない」と診断し、普通の少女が瞬時に発達障害にされた―という図式。新たに分かった事実を踏まえて再び論考を発表した場は『紙の爆弾』誌の翌月号(2021年12月号)だった。野田さんは〈あまりにも典型的な“発達障害児創り”である。診断した小児科医は、おそらく本当の小児自閉症を診断し、治療に当たったこともないのであろう〉と憤る。

少女は薬の副作用を訴えるが、聞いてもらえない。中学に入ると精神病院に入れられ、野田さんが〈まだこんな病院がある。否、さらに悪質になっている〉と表現するようなひどい扱いを受ける。そして謎の凍死を遂げる。野田さんはこう書く。

〈お母さんは一所懸命育ててくれた。それなのに小学校四年になって、自閉スペクトラム症だと言われ、眠くなる薬を飲まされ、主張することはなんでもいけない、病気だと言われる。そのため中学に入ると耐え難いいじめに遭い、死を強要された。さらに精神病院に入院させられ、身も心もわけがわからなくなる薬を飲まされる。「死ぬ」しかなかった。死への道は、少女がひとり本を読み、樹木のざわめきを聴いた公園へ続いていた〉

ほか、2021年12月の「大阪心療内科放火殺人事件」についての論考や、映画「どうすればよかったか?」に関する論考、原発事故後に「原発さえなかったら」死に追い込まれた福島県民2人に関する論考も載せている。

2013年に野田さんが上梓した『うつに非ず』。新型抗うつ剤の危険性、製薬会社と医師の関係にも触れている

うつ、発達障害のキャンペーン

タイトルにある「流行精神病」は、時代を反映した“ファッション精神医学”のこと。野田さんはあとがきに〈流行精神病とは、一九八〇年代から今日まで業界が流行らせたうつ病、PTSD、発達障害である〉と書いている。野田さんの指摘通り、1990年代末に「うつは心の風邪」の宣伝が始まり、2000年代に入ると「お父さん、ちゃんと眠れてる?」「もしかしたら、うつかも」のキャンペーンが広まった。2010年代には発達障害キャンペーンが文部科学省の後押しで急拡大し、アスペルガー症候群(現在ではこの呼称は使われていない)、自閉症スペクトラム(正式には自閉スペクトラム症)という病名が世間の口端にのぼるようになった。ブームともいえる発達障害児づくりについて、野田さんは〈児童精神科や一部の精神科医から始まって、小中学校へ食指をのばし、医療と教育が一体となって拡がっている。彼らは病気の宣伝はするが、向精神薬(覚醒剤や抗精神病薬、精神安定剤)を飲ましていることは言わない〉と指弾。キャンペーンの影で関係薬剤が急激に売れ行きを伸ばしていること、子供だけではなく大人まで発達障害と診断されるようになったことに疑問を提示する。〈二〇一〇年代に入ると、子どもの発達障害では満足できず、大人の発達障害まで宣伝するようになった。発達障害児はいつまで発達するのだろうか、と訝(いぶか)っている内に、精神科・心療内科診療所の主要収入病名になりつつある〉と。

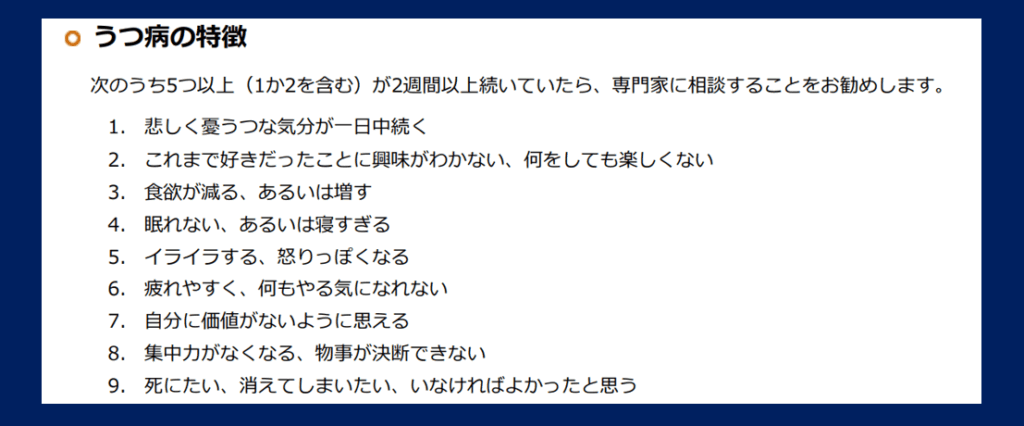

厚生労働省のサイトより。「早めに適切な治療を」と呼び掛け、治療には抗うつ薬を中心に抗不安薬が使われると書く

迷いを覚ましてほしい

最後、野田さんはこう書いている。

〈読みかえして貫かれているのは、流行精神医学から迷いを覚ましてほしいという願いであり、他者の苦しみを聴きとるだけでなく、聴きとったものを考え、その人に問いかけていく対話である。本書を読みながら、それぞれの事件とその報道について、何を知っていたのか、何を考えたのか、思い返しながら、私と対話していただければ嬉しい〉

2025年9月1日鹿砦社刊、税抜き1800円。